战火中的“蓝天神鹰”

在五角场街道老干部孙佑民家中厅堂的正中,悬挂着一幅特殊的题词——“蓝天神鹰比翼齐飞”,这是中华人民共和国中央军事委员会前副主席、国务委员兼国防部部长迟浩田将军给他和他爱人的题词。

一线作战35年,抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,步兵、炮兵、飞行员,他从枪林弹雨里一路走来,戎马一生,为新中国的建立和发展立下了赫赫战功。这位新中国第一批战斗机飞行员飞行了30多年,飞过13个机种,起降万余架次,带飞培训各类各级飞行人员369名。在遇险的50多次飞行中排除重大险情12次,挽救飞行员4名,保全战机8架,自己两次负伤却放弃跳伞逃生。

淮海战役血战“大王庄”,他带领战士发扬“大炮上刺刀”精神,雪夜推炮,抵近射击,为步兵开辟冲锋道路,消灭国民党军“天下第一团”,活捉蒋介石第十二兵团司令黄维;渡江战役,他的一阵炮轰,击伤英国皇家“紫石英号”军舰,击毙国民党20军军长杨干才;解放上海,他炮轰吴淞码头,封锁黄浦江,支援步兵222团三营缴获敌舰、俘敌舰长等8000官兵;抗美援朝,他于鸭绿江辑安(集安),任防空总指挥,组织驻军和指挥入朝志愿军二九部防空作战,所部击落、击伤美机96架;“八·六”海战,他指挥十六机起飞,掩护我海军击沉蒋“漳江”和“剑门”号两舰之快艇,胜利返回锚地。

他的荣誉很多,他是独立勋章和解放奖章获得者,曾被国庆受阅总指挥部授予“五好飞行员”、北京空军授予“一级优等飞行员”称号。他两次飞临天安门接受毛主席等党和国家领导人的检阅。老伴潘庆平是新中国第二批运输机飞行员,他和妻子共同创造了“安全飞行”65年、个人“空中排险”、“飞行强度”三项世界纪录。但最令他骄傲的不是这些,而是他至今仍保持着一个老兵的革命作风,始终走在革命宣传的最前沿。

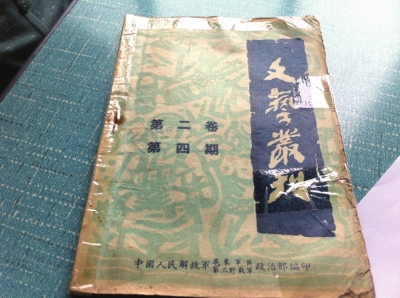

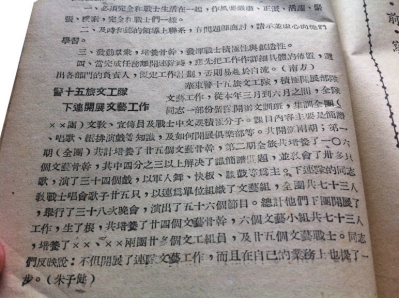

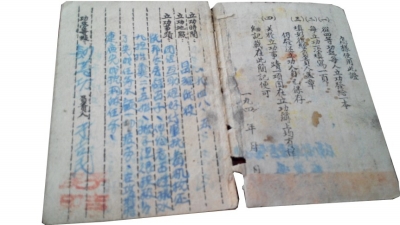

一本64年前的《文艺丛刊》

1950年,大桥街道的离休干部朱子健时年22岁,在华东警十五旅文工队担任文化教员、分队长,全程参加了3月至6月举办的“文训班”学习,朱老就将“文训班”的情况和警十五旅文工队下连开展文艺工作的成绩写了一篇通讯。这是朱子健的处女作,没想到第一次投稿竟被中国人民解放军华东军区第三野战军政治部编印的《文艺丛刊》录用发表了,这给了朱老莫大的鼓励。当时该刊物送给朱老一本以作留念,异常惊喜的朱老倍加珍惜,将其完好地保留至今。

从抗战烽火中走来

延吉新村街道的离休干部郭诚是在1946年参加新四军的,经历过孟良崮、济南、淮海、渡江和解放上海的战役。

郭老回忆说,战斗生涯是非常艰苦和危险的,当时为了甩掉国民党部队的围追,按照上级指示进行了大踏步后退。白天隐藏躲避,晚上行军,每天要走数百里路,有时还要打上几仗,从江苏边打边撤退到山东沂蒙山区,从而完成了中央防御大转移的战略决策。

1947年的孟良崮战役是他印象中非常艰难的一次战役。当时国民党军调动了45万兵力对山东解放区实施重点进攻,敌74师自恃是美械装备的王牌军,一路冒进到沂水、蒙阴、孟良崮一线,华野总部决定先“吃掉”它。于是郭老所在部队奉命从两翼穿插合围之。

孟良崮那一带都是山区,战斗都是在山间进行,敌守我攻,有时一块高地反复争夺要付出很大的代价。战斗中有时后勤跟不上,几天都没有吃的,更困难的是水也没有。

国民党军在山泉的附近架着机枪,战友们有时为了喝上一口水竟要付出生命的代价。张灵甫的74师都是一些老兵痞子,非常顽固,加上装备又好,所以久攻不下,战斗异常激烈。最后上级下了死命令:不惜一切代价,硬攻上去拼刺刀,郭诚的左腿就是在那次战斗中负的伤。

一枚印章见证一段历史

50多年前的春天,一场波澜壮阔的民族改革,在青海拉开帷幕。延续了700多年的封建农奴制彻底废除,百万农奴从此结束了对领主的人生依附,成为自己的主人。家住四平路街道的离休干部马秀青保存至今的一枚印章,见证了这段历史。

1950年,马秀青从好友手中得到了一枚印章,这枚形似钢笔的印章深受马秀青的喜爱,一直随身携带。解放青海时,马秀青作为地方政府工作队的一员跟随解放军部队一起进入青海,推翻马步芳反动政权,建立人民政府。

马老说,当时我们经常下乡,先到农业区发动群众,刚开始老百姓不了解,与我们保持距离。我们工作队与农民同吃同住,那时是供给制,在老百姓家一日两餐,吃完后就写一张收据,盖上印章给老百姓,政府会按标准兑换粮食给老百姓。这枚印章一直使用到实行工资制后。

如今,马老每每看到这枚印章,就会想起解放前在青海生活的情景,更加珍惜现在的幸福生活。

军功章上闪耀着“忠诚”之光

五角场镇离休干部朱立功的一生虽然没有经历过枪林弹雨,也没有创造过丰功伟绩,但有一个词却深深地刻在他的生命中,那就是“忠诚”。这个词,足以撑起他的一生,撑起他的威严,撑起大家对他的尊敬。

朱立功的家乡在江苏淮阴,13岁就已经离开家乡加入了部队,他的一股子闯劲打动了陈毅将军,点名将他调到了自己身边,陪伴他度过了三年多的难忘岁月。从抗日战争到解放战争,朱立功跟随部队一点点成长,18岁那年,他光荣地加入了中国共产党。这更加坚定了他为革命付出一切的决心,哪怕在军队吃尽了苦头。在朱立功的从军生涯中,被派与的最重要的任务就是保护领导,他热爱自己的岗位,工作极为认真负责,曾立下一等功两次,二等功七次,三、四等功多次。

此外,五角场镇像朱老这样的老同志,还有抗日战争获战斗模范、抗美援朝获二等功、豫东战役获三等功、淮海战役获四等功、孟良崮获四等功的陈卜根,在淮海战役、渡江战役、解放上海战役各获勋章一枚的郭秀贞,曾参加过渡江、解放华中南和衡宝等战役获三等功一次、小功两次的赵颖熙,参加过孟良崮、豫东、淮海、渡江、解放上海等战役和抗美援朝战斗荣立三、四等功光荣称号的常家麒,曾参加过解放战争、抗美援朝等战役,获得多次嘉奖和勋章,离休后还获得为老服务优秀志愿者等多项荣誉的徐熙生。

为党守护秘密电台

1946年解放战争打响以后,中共地下党要在上海设立秘密电台,经过多方物色,最终认定叶人龙为最适合的人选。叶人龙就是如今居住在江浦路街道五环居民区的离休干部陈秀娟的丈夫,当年,他们一起承担起了为党守护电台的重任。

据陈老回忆,当时夫妻俩住在梧州路,那里人多繁杂,考虑到地下电台的安全,他们卖掉了梧州路的房子凑了9根金条,买下了塘沽路62号的房子,并开办“胜利汽车修理运输行”用来做掩护。

那时,中国人民解放军正势如破竹地向江南挺进,几乎每晚都有向延安发送重要情报的任务。叶仁龙时常叮嘱陈秀娟,如果看到后面插有两根“小辫子”的小吉普车,要立即发出信号,因为那是国民党特务专门用来检测电台的测向车。“每当发现异常,我就跑回去,按响秘密电铃,楼上收到信号的老叶就会把机器藏起来,等到危险解除后,再拿出来继续使用。”陈秀娟说。

就这样,这个架设在国民党警察局对面的中共秘密电台,在敌人的眼皮底下向延安发出了一封又一封重要情报。随着上海解放的日子一天天临近,垂死挣扎的国民党反动派,用尽一切手段大肆破坏,中共上海的几处秘密电台均遭到破坏。然而,叶人龙和陈秀娟夫妇以车行老板和老板娘的身份多次化险为夷,成功将电台保护了下来。1949年5月27日,上海解放。夫妻二人把电台、汽车行无偿交给了在上海的党组织,胜利地完成了守护秘密电台的任务。

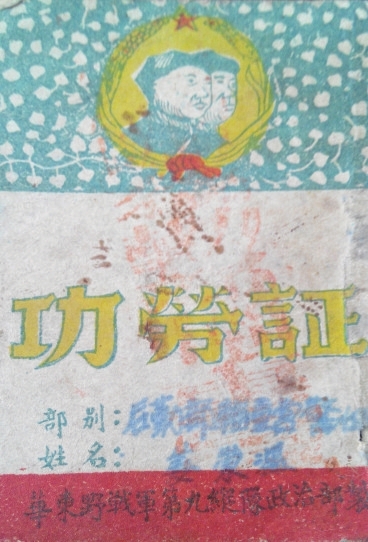

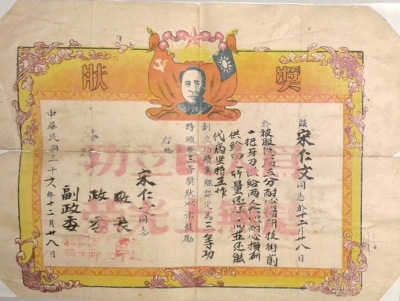

一张《功劳证》映射的革命精神

家住控江路街道的离休干部姜崇温,有一张华东野战军第九中队政治部的《功劳证》,对他来说,这是他这一生无上的光荣。1947年,姜崇温在山东家乡参加了解放军,先后参加了周村、潍县、济南、淮海、渡江、上海及抗美援朝等战役,屡次荣立三等功、四等功,荣获华东野战军第九纵队政治部《功劳证》。

姜老回忆说,在他的战斗生涯中,武工队的战斗生活让他终生难忘。1947年,国民党军队疯狂地进攻山东,占领了胶州沿海各大城市,控制了胶东大片地区。为了打击敌人,保护百姓,各县成立了武工队。姜崇温于1947年8月由中队分配到武工队,在栖霞福山一带活动。当时生活非常艰苦,环境相当恶劣,为了避免发生意外,他们每日武器弹药不离身,长时间和衣睡草铺,长了虱子、生了疥疮,但武工队的战士们没有丝毫怨言,仍然以乐观、饱满的精神投入战斗。

人民的军队爱人民。姜老告诉记者,当时武工队基本没有津贴,在伙食上也是粗茶淡饭,在生活极端困难的情况下,老百姓抬着猪、羊慰问部队,每当部队驻下的时候,妇救会就组织女同志上门给战士们洗补衣物,深厚的军民鱼水情,至今想来仍然令人感动。姜老和他的战友们为了新中国的成立和保家卫国作出了巨大贡献,革命烈士用自己的热血铸就了新的时代。姜老至今仍保存着那张功劳证,要将革命精神传承下去并发扬光大,激励青年一代在梦想的道路上勇往直前。

硝烟战火中的密码包

1950年3月,殷行街道离休干部李群正式参加了部队机要工作,在其16年军龄中,有15年时间是在部队机要部门工作。在国内陆军和海军的十几年,因保安和保密条件好,所以用不着密码包,真正让李群接触到密码包是在朝鲜战场上的三年多时间。

战争条件下,住的地方都很困难,更谈不上办公及保安、保密条件了,1952年入朝时,上级专门为可能要独立工作的机要人员,发了一只特制的高级黄牛皮密码包。“其式样美观大方,坚固耐用,我一见就爱不释手,非常喜欢。”李老回忆说。

为了保密及安全需要以及机要部门的严格保密纪律,李群24小时密码包不离身,晚上睡觉就当枕头用。有人说,在战时,战士枪不离身,也有人说当兵最不能忘的是行军时的军用水壶。虽然李老也有枪、有水壶,但他最不能忘的还是陪伴他走过硝烟弥漫、战火纷飞年代的密码包。

60多年过去了,尽管岁月已逝,密码包的背带也已经断裂,但李老对它的感情丝毫未减。为了让后人更加深刻地了解那段历史,前不久,李老忍痛割爱将密码包捐赠给抗美援朝纪念馆,自己留下一张密码包的照片,始终将这段红色记忆珍藏于心。

为野战高射炮做“外衣”

现居住在长白新村街道的老干部宋仁文回忆,在解放济南的战役中,为了提高野外作战装备的隐蔽性,上级领导来到山东军区后勤部被服总厂,要派人为887厘米野战高射炮做炮衣。总厂立即点名派技术尖子宋仁文和小盖去完成这个重要任务。宋仁文和小盖随即跟车前往测量,经过三天的赶制,及时将做好的炮衣送到部队,为大炮穿上了绿色合身的新炮衣。

军区首长听说宋仁文为大炮做了合身漂亮的衣裳,又给他们安排了新任务。当时的姜部长拿出微型袖珍式小手枪和小型照相机,希望能给这两样东西也做一件外套。经过仔细研究,宋仁文回到厂里挑选出淡黄色0.3公分硬质牛皮,宋仁文负责做枪套,小盖负责做相机套。第二天下午顺利完工后,他们把做好的“外套”送到军区,大小正合适。许世友司令当时就在办公室,他问:“这是你们做的吗?”我们齐声回答:“是!”许司令说:“不简单,很漂亮!”并与我们握手表示感谢。我们回到总厂向罗青山厂长作了汇报并受到总厂的表扬,记了三等功。 本版稿件由区委老干部局供稿