首届上海市民文化节中涌现出许多民间艺术家。

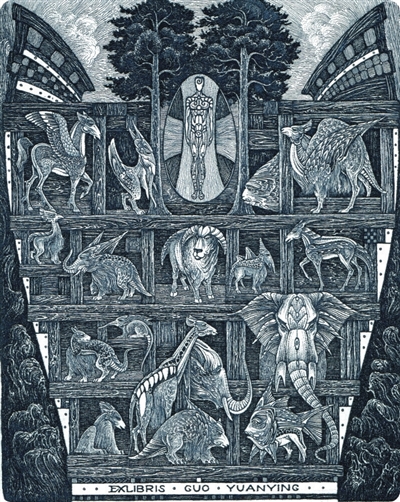

曾是服装厂工人的郭元瑛,以上海首届市民文化节百位市民收藏家的身份为人所熟知,一辈子与服装、布料打交道,怎么突然成了“收藏家”?郭元瑛的答案很简单,“支持丈夫的爱好,自己也深陷其中。”夫妻二人在收藏藏书票的路上一走就是近二十年,女儿也深受影响,将此作为了自己的事业。

对藏书票“一见倾心”

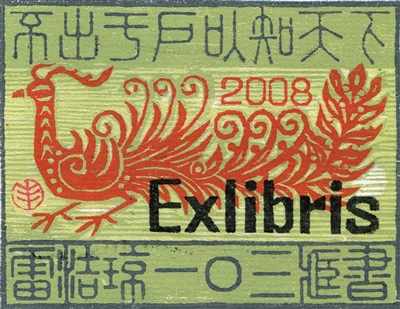

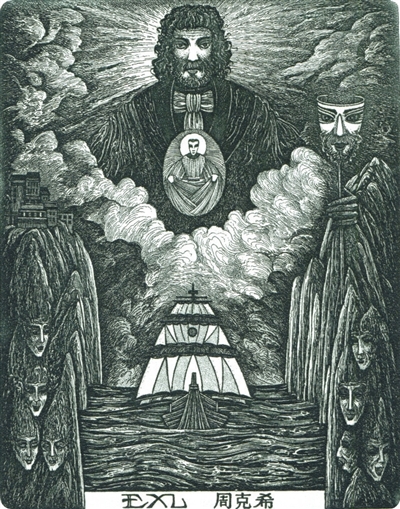

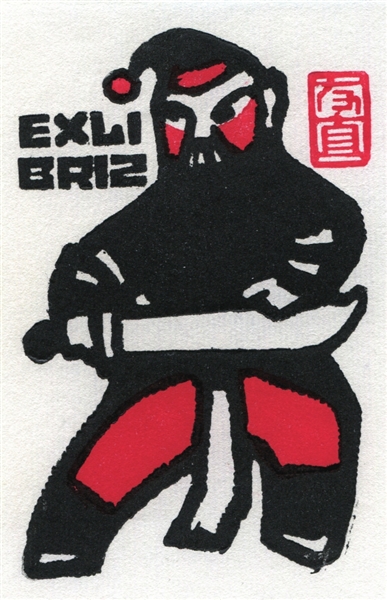

“藏书票属于一种小型版画,贴在书的首页、扉页上。它是藏书者的信物,以艺术的形式标明这本书属于谁。”郭元瑛介绍说,藏书票已经有五百多年的历史了。它始源于15世纪的欧洲,有赖于文艺复兴运动和德国印刷技术的发明而得以流行到欧美等地,欧洲一些有名的文学家,如莫泊桑、雨果、福楼拜等人,都是藏书票的爱好者,而藏书票的设计制作者也不乏杜勒、毕尔兹利、高更、毕加索等名 家,藏书票还有“书上蝴蝶”的雅称。

在上世纪30年代,鲁迅先生倡导新兴木刻运动,把藏书票从日本引进到中国来,得到李桦、郁达夫、叶灵凤等艺术家、文学家的响应,并由版画家李桦、赖少其等制作了第一批藏书票,中国画家叶浅予、林风眠、张大千、傅抱石及周作人等文化名人皆精心制作过风格各异的藏书票。李桦等人于1934年在广州成立了“现代版画会”,推动木刻版画艺术发展的同时,推广藏书票艺术。新中国成立以后,只剩下少数人还在制作自用藏书票,极少为大众所知。直到改革开放以后,一些版画爱好者才重提藏书票,直到上世纪80年代真正火热起来,1984年开始在北京正式建立了我国第一个藏书票研究会———中国版画藏书票研究会,直到现在,上海图书馆仍然沿用这种藏书票作为书的标签。

1996年,一次偶然的机会,郭元瑛的丈夫王嵘在一本杂志上看到了藏书票,“就是那一瞬间,我就爱上了藏书票,自己也想试试看。”王嵘心想,自己在雕刻方面有点功底,想必做起来也并非难事。

郭元瑛告诉记者,王嵘的雕刻功底源于对美术的喜爱,从小他就喜欢刻刻画画,只是因为父母不赞成才弃艺从教,成为了一名教政治的老师,但他并未因此放弃自己的爱好,坚持在业余时间学习刻图章、雕微型碑刻等,直到“邂逅”藏书票。

夫唱妇随 全家痴迷

麻雀虽小,五脏俱全。藏书票和邮票类似,方寸之间,图文并茂,色彩斑斓。藏书票题材广泛,从文学、艺术、宗教、戏曲到人物、动物、风景、花卉、民间传说、风土人情等无一不可入画。

王嵘开始研究藏书票的制作过程,发现藏书票的制作方法没有限制,用手绘或剪纸皆可,不过传统上用版画居多,藏书票的制作方法主要有四种:一是水印木,以木版做材料,通过画、刻、印来体现木质和刀法,简洁明快;二是铜版画,与套色木刻一样,都是依据所设计的画稿以色块分制成几块版,然后套印完成;三是纸版画,这可谓最简单易行的一种方式,它利用不同的纸质进行创作,自然朴实;四是丝网版画,这是一种以印制作为主体的新兴版画画种,主要以色彩塑造形象,常常有出人意料的效果。制作技法还有许多,如黑白木刻技法、套色木刻技法、石版画技法、印技法、剪纸技法、石刻技法等。王嵘尝试着用这四种方法制作藏书票,光第一年就制作了上百幅作品。

看到丈夫的作品,郭元瑛的心开始不安定了,“这么好的东西,把它放在家里太可惜了。”她想到了办展览,也许这样才能让大众看到丈夫的心血。于是,小区、街道、学校……一年内她跑遍了定海路街道辖区各个居民区、学校,办了几十次展览,深受欢迎。

如今,郭元瑛的藏书票展览已从定海拓展至整个杨浦区,乃至上海市。而从小爱好美术的女儿这时也从上海大学美术学院毕业,办起了上海弗闲斋文化有限公司,与父母一起投身于藏书票收藏事业。

此外,据不完全统计,目前,郭元瑛家庭收藏的藏书票原作达一万余种,大多数是中外著名版画创作的藏书票原作,其中包括巴金、冰心、钱钟书等国内文化名人的藏书票数百枚。