钱不是问题,怎么出钱是问题

东银茗苑小区是建于2000年的商品房小区,小区多为12层、15层的小高层电梯房,唯有1号楼和18号楼是6层住宅,没有安装电梯。家住18号楼5楼的胡阿姨和爱人都70多岁了,平时上下楼很不方便,他们对安装电梯的需求很迫切。“我们这栋楼是一梯两户,除去一楼的商铺,一共有9户人家,当时经过市场调查,安装电梯共需要33万元资金,分摊下来,住在3楼的居民要出资一万八千元,而6楼的居民要出资八万多元。”

“要居民把加装电梯的资金拿出来,很多人一开始有顾虑”,胡阿姨告诉记者:“回想起当初加装电梯的过程,可谓一波三折。”虽然资金方案很明确,但是也经历了好几个拉锯“回合”,最终在街道、居委会、业委会的支持下,居民的“电梯梦”实现了。东银茗苑1号楼和18号楼的首部电梯分别于2016年、2017年正式建成并投入使用,成为全区首个加装电梯成功的案例。

据了解,在电梯加装成功后,小区物业就接管了电梯的日常维护工作,与此相对应的,居民缴纳的物业费也上调到电梯房的标准;电梯出入口开在了楼外,为保证安全,住户实行刷卡乘电梯。

人多不是问题,心不齐是问题

近日,记者在国和二村66号、67号居民楼前看到,这两栋楼的电梯加装工程已正式启动,楼道前围起了防护栏,工人们正在进行现场勘测、安装脚手架、井道施工……国和二村小区是建成于1987年的老式新村,以动迁安置房为主,邻里关系和睦,这也是加梯工程得以顺利进行的关键。

66号、67号两栋楼有48户居民,其中70岁以上居民20余人,住在5楼、6楼的老人不在少数,“要是有部电梯就好了。”在这里,几乎每一位居民都有这样的想法。

最先有加装电梯想法的是住在66号楼的刘阿姨,一次偶然的机会,刘阿姨把这个想法和住在67号楼的张阿姨一说,两人不谋而合。在居民的支持下,两位阿姨牵头组成了一支包括楼组长、自治骨干在内的加装电梯工作小组。去年年底,经历了“过五关斩六将”,两栋楼里的48户居民全部在加装电梯的意愿征询表上签字同意。

没有物业不是问题,维修保养是问题

老公房加装电梯,“拦路虎”有好几只。比起一般的老旧小区,没有物业公司的自管公房更是“先天不足”。前不久,经过数月的努力,在长白新村街道产生了上海首例自管公房加装电梯的案例,松花江路95弄56号这栋老公房迎来了属于自己的“春天”。

据了解,松花江路95弄56号是一幢建于上世纪九十年代的七层住宅,一梯四户,共计28户,60岁以上老人占比较高。每天上下楼,对住在高层的老年人而言是个“挑战”,“为省去上下楼的麻烦,我们家买菜都是买几天的量放在冰箱里,实在走不动。”一位住在7楼的居民告诉记者。

一个没有物业的业主自管小区,加装电梯应由谁来牵头?电梯的维修保养又由谁承担?没有先例可循,小区业委会主动挑起了大梁。自去年3月起,小区多次召开会议,上门征询业主意见,汇总各方信息,制定了加装电梯的初步设想,并在小区内张贴设计方案和出资比例。

一部分业主担心加装电梯后不仅会对通风、采光、视线、隐私等造成影响,还会产生噪音,了解到这一情况后,业委会反复开展沟通交流,选择使用噪音极低的永磁同步直流电梯,并多次与施工单位研讨方案,最大程度降低对低层住户通风采光的影响,终于,加装电梯项目得以全票通过。

由于小区没有物业,安装电梯的资金存管又成了问题。于是,松花江路95弄居民区党总支及时搭建平台,联系了一家物业公司作为该小区安装电梯的资金存管方,使所有流程得以正常进行。据了解,整个电梯加装项目耗资约65万元,除去政府补贴的部分,3至7楼的居民分摊下来每户需出资近2万元。电梯安装完毕后,维修保养事宜仍将由业委会负责。

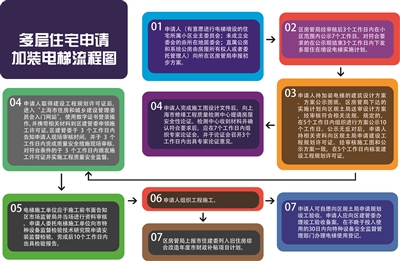

有了人,有了钱,怎么申请也是问题

“专业人做专业事”。此前四平路街道房管办(铁岭路28弄1号106室)开设了专门的老旧住宅电梯加装咨询窗口,引进第三方专业机构,每周二为有意向加装电梯的居民提供现场咨询服务。 窗口开设一个月多月以来,为一些“悬空老人”提供了专业解决方案和建议。家住国和二村的许老伯就是其中之一,他今年已经70多岁,对政策解读、流程操作、群众工作等都是心有余而力不足。通过咨询许老伯不仅看到了许多和自己小区性质差不多的成功案例重拾信心,同时也拿到了“电梯参考尺寸”、“加装电梯费用分摊”、“后期维护费用”等建议方案。“加装电梯是摸着石头过河,这次我总算是摸着了石头。”许老伯表示。 比起过去民间“老法师”们自发成立的互助组织,第三方机构把以往“传帮带”的指导性服务变为居民授权式的“全程代办”,一次性为居民厘清政策的条条框框。 “社会力量不像政府部门,他们能不能信赖,会不会对一些咨询环节进行额外收费?”不少居民心存疑虑。机构负责人表示,所有收费项目都进行公开公示,居民消费不会不明不白。 记者也从房管部门了解到,区房管部门正在考察并培育一批有资质、有经验的第三方机构供居民选择,之所以会引入专业力量是想让居民加装电梯的选择更具多元化。“有能力的居民仍然可以自己作为牵头人,而居民自己实施有困难的小区,可以选择第三方助力项目完成。”

■张维维 杨晓梅 成佳佳

记者手记

兴一利必生一弊,现如今老公房加装电梯红红火火,你方唱罢我登场。加装电梯对居民群众来说是件好事,但要把这桩好事做“好”着实不易。唯有利益各方主动跨前一步,才能最大限度地做到兴利除弊。

加装电梯之“利”,首先在于老有所“利”。“悬空老人”不敢下楼的问题,可以迎刃而解,既免去了房屋置换的麻烦,又能享受上上下下的自由。加装电梯之“利”,而后在于“弱”有所“利”,除了老年人,还有因为疾病而腿脚不便的居民、坐婴儿车的幼儿、孕妇等等人群都是受益对象。

加装电梯之“弊”,则首先在其“后患”。加装电梯对原有房屋结构或多或少会有些影响,还有占用小区公共面积、维修保养、安全、隐私等等问题。加装电梯之“弊”,还在于房屋价值改变。原来老公房的高层房屋虽然采光充沛,但是上下爬楼,让人望而却步,房屋价格也相对较低。然而加装电梯之后,这个问题则随之改变,加装电梯的成本跟房屋增值的价格比起来显得有些微不足道。相反低层房屋的价格也会随之受到影响。

利益各方的“小算盘”往往就成了加装电梯的“拦路虎”。为了让更多人受益,此前成功的案例里也有很多除“弊”的办法。首先优化方案,把加装电梯产生的各种问题一一考虑进去,并明确解决方案。比如加设电梯门禁卡,增收物业费用以维护保养等都是好的办法。同时,在出资方案里,向高层居民倾斜,楼层越高出资越多,有些加装案例甚至有高层居民向低层居民支付资金补偿的方案,有效解决了利益不均的问题。

兴利除弊,要的就是解决问题的方法、态度和决心。世人往往觉得谈“钱”是庸俗的,但是在加装电梯的课题上,“钱”却是拉平利益各方差异的最直接的量化标准。更重要的是,利益各方如果可以主动跨前,多为他人着想,同时也把自己的所想所需说出来,这样总比“恶言相向”、“闭门谢客”、“临阵倒戈”来的更积极、更有效,老公房变身电梯房的日子也会越来越近。