■方鸿儒 文

1977年,我高考,记忆中并不欣喜若狂,单觉顺理成章——历史曾剥夺了原属于我的权利,现在只是顺应了历史潮流的归还——应该的!

1977年,“我要高考”的意愿很强烈,因为能否离开北大荒,重回故乡上海,就在此一搏了。

特殊年代特殊高考,时间极为紧迫,从报名到考试,满打满算也不到两个月。要在这争分夺秒的时间段里,将十年荒废,十年遗忘悉数捡起,其难度可想而知。所谓的“教材”是匆匆从朋友处搜寻、借来的。“考纲”更是无从谈起,一切全凭当年在校时的功底。

1977年,我正当而立之年。那年儿子出生不久,我是一手怀抱着儿子,一手演算着“xyz”,与时间赛跑。

那年高考,因为十年积聚,应试者如云,故还有初试。初试考场设在团直学校。我至今仍记得,初试的数学题是监考老师抄写在黑板上的。等她抄完,我也几乎答完,且满分。初试的作文题是——《当我填写报考志愿时……》。监考老师事后对我说:“你的作文写得像弹钢琴,跌宕起伏。”其实十年情感积压,能不一吐为快么?

一星期后,在团部商店的红墙上,张榜公布了“复试”名单。

复试已是1977年年底了。复试考场设在师部中学。一天考两场,上下午各一场,共考四场——数学、语文、政治、史地(一卷)。

现在回想起来,在命运抉择的关头,我们这一代“特殊考生”临考前的心态其实很平静、亦很看开。

记得复试的前一晚,师部宣传处为招待考生,特意在师部礼堂放映那个年代的“大片”——罗马尼亚影片《爆炸》。我们这批穿越了北大荒暴风雪的“特殊考生”,谁也没心思在房间里挑灯复习,而是去礼堂一睹为快。“高考”在我们,虽已被注入了与命运搏击的不能承受之重,但同样可以从容笑对命运的挑战。

复试完毕,师部用卡车把考生送到团部后,即各自回家。我是手持打狗棍,头顶朗月,足踏积雪,一步一坎,徒步二十余里,回到连队的家——“小草屋”时,妻儿早已进入梦乡。

“录取通知书”则是在忐忑不安地企盼中,由一位开拖拉机的哥们从团部邮局给我捎来的。我清楚记得:那天放学,我正从学校回家,他叫住了我,说有我的信。我拆开一看原来是“录取通知书”!

刹那间,我心跳加剧,犹如怀揣着一块“通灵宝玉”——那种感觉此生仅有!

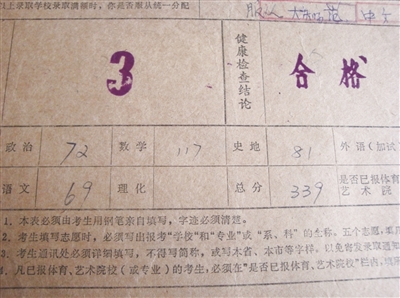

1977年,我高考,成绩还算不错:数学117,我把理科生最后20分的附加题也做了,政治72,语文69,史地(一卷)81,录取的是“大庆师范”。

1977年高考,“家庭出身”仍是道难以跨越的坎,“择优录取”庶几还是一个“梦”!据传我们这批考生是被“服从分配”扩招进去的。

那年高考,正式入学已是1978年3月了。而我凭着还算不错的成绩当上了班级学习委员。

1977年,我高考,最感欣慰的是给了父亲一个交代、一份安慰!当我将“录取通知书”寄回家后,母亲来信说:“你父亲得知你被录取的喜讯后,病情顿时减轻了许多。”那一刻,我才掂出一纸“录取通知书”的份量,它胜过药石无数啊!

岁月如梦,转眼已四十年过去了。尽管1979年春,我为了“户口”,放弃“文凭”,退学回沪。但我仍很怀念和感激1977年的高考,因为它不仅给我一次证明自己人生价值的机会,更在于它重新开启了智慧的闸门。