编者按

人民城市人民建,空间、设施的日益完善,为城市提升了“硬指数”;人民城市为人民,便民惠民服务的愈发贴心,则为市民生活增强了“软实力”。

腿脚不便的老人申领退役军人优待证,在家中即可实现;公园“上新”林长制公示牌和“数字志愿者”,打造更佳游园体验;高龄独居、纯老家庭在睦邻小厨用餐可享“优惠价”;困境孤儿成长成才,一路有人陪伴帮扶……

杨浦如何让“新服务”真正成为“心服务”?

■记者 汤顺佳 窦雨琪 王歆瑜 罗佳

退役军人优待证申领有“家的温度”

“阿姨,请问一下您父亲当时入伍的时间是什么时候?”“我爸爸是1944年8月参加的解放军……”

9月,杨浦面向本市户籍的退役军人等申领对象,正式开放优待证线下申领工作。上午十点,控江路街道退役军人服务站工作人员沈丹丹来到紫罗兰家苑小区,敲响了老人韩忠民的家门。

与沈丹丹说话的是老人的女儿韩宁宁。韩忠民是一名退役军人,现已97岁高龄,于1944年入伍,将6年青春奉献在了抗日战场。战火中,他的头部和小腿负伤,听力受损。听闻优待证陆续发放,老人第一时间就想办理。然而,由于他行走困难,又没有智能手机,没能操作成功。韩宁宁也已年逾七旬,对于线上申领的一套流程,她和丈夫研究过,但总担心资料传错。于是,韩宁宁主动向居委会求助。

填写户籍地、常住地等身份信息,上传退役军人相关证件照片,最后签字确认。一套操作完成,耗时仅十分钟。沈丹丹嘱咐韩宁宁,数据已完成入库,有任何消息会尽快通知他们。优待证制作完成后,通过居委会下发。

“没想到申领退役军人优待证也能提供上门服务,这是为我们老百姓提供便利,也让我爸爸很感动。”韩宁宁告诉记者,“优待证不仅能带给我父亲荣誉感,更能为后辈树立榜样。我有一个孙子和一个孙女,我跟爸爸说,办完证件就给孙子孙女看看,让他们多接受红色文化熏陶。”

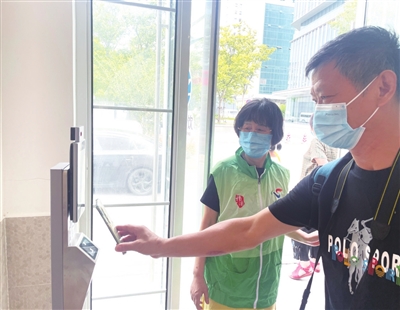

申领上门服务的贴心还延伸到了网点办理。在江浦路街道社区事务受理服务中心的退役军人服务站内,面对前来咨询的退役军人,工作人员一边答疑解惑,一边顺手就为大家在手机上操作起来,完成申领流程。

退役军人杨正清表示,他是接到居委会通知前来办理优待证的,特别兴奋。“我不擅长操作手机,只能到服务站向工作人员求助,几分钟就办完了,很方便。”

记者了解到,为进一步提升优待证的知晓率,江浦路街道还特意制作了一张宣传折页,放置在社区事务受理服务中心的信息台,上面罗列了线上操作流程与常见问题解答。此外,他们还开展了诸多宣传推广工作。

“我们会借助社区大筛,让居委会干部对退役军人及其家属现场进行宣传动员。”江浦路街道服务办四级主任科员李润告诉记者,“还有一个方法就是发送短信。我们整理了一些系统里的退役军人联系方式,编辑了一条申领工作启动的告示短信,并在其中留了服务站咨询电话。这条短信发出后,很多人打电话过来咨询,一上午就接了20余通。”

目前,退役军人可在手机随申办APP上搜索“优待证申领”模块,进行网上申领,也可以就近前往周边退役军人服务站,进行现场申领。具体详情,还可登陆上海市退役军人事务局微信公众号和官方网站优待证专栏了解,或咨询所在居委会。

林长制公示牌+数字志愿者,家门口的“宝藏公园”又上新了

如今正是秋高气爽的好时节,年过花甲的王先生又拿出了自己的乐器来到家门口的延春公园,和朋友小聚,享受悠闲的退休生活。作为公园的“常客”,入口处新添的一块铭牌—《上海市杨浦区林长制公示牌》,自然引起了王先生的注意:“我一进门就发现了这块牌,我觉得蛮好的。不是早就有河长制了吗?林长制也是正合时宜,这么多绿地,还有公园里的林木,责任落实到人,管理得当、养护得当,是最好的。”这是杨浦首块林长制公示牌,于9月19日落地延春公园。

记者看到,延春公园的林长制公示牌上标有责任区域、责任人、责任单位、主要职责、责任目标和监督电话等内容,基本涵盖延吉新村街道全辖区,同时辅以街道绿化信息图等信息,让居民对自身居住生活区域内的绿化资源有更直观的了解,提升林长制工作社会知晓度和公众参与度。

据介绍,2022年林长制公示牌推进工作由杨浦区林长办全面负责牵头,计划在每个街道至少竖立1块,由街道主要负责人暨双林长作为公示牌责任林长进行公示。后续将由区林长办牵头、街道负责根据实际依托林长制工作平台、单位绿化开放等工作要求,在适宜的点位上补充树立单位绿化林长制公示牌、居住区林长制公示牌等,持续打造林长制“全覆盖、全方位、全民监督、全民参与”的良好社会氛围。

这边延春公园多了一块公示牌,那头杨浦公园党群服务站却多了一位驻点服务数字志愿者——“爱文”,市民游客来到服务站,就能听到爱文的讲解,包括生态文明、植物等内容。

如今,数字技术的成熟和推动,为志愿服务赋予了更多可能。杨浦公园党群服务站内举办的“hello!volunteer”数字志愿者展览中,四台由华院计算技术(上海)股份有限公司提供的大屏设备,通过“人像采集与合成”的技术,生成了各具特点的虚拟志愿者形象。经过整月的服务,服务站以线下点赞+线上投票的方式,选拔出最具人气的“爱文”成为驻点服务数字志愿者。

据了解,未来留在服务站的数字一体机将持续更新功能,收集相关服务的意见与建议,进行迭代升级。

93岁独居老人每天在睦邻小厨吃到“家的味道”

居民袁阿姨是大桥街道一康睦邻小厨的老顾客,每次路过小厨,都会打包几份饭菜带回去。因疫情防控和这个“家门口的食堂”阔别三月有余,袁阿姨甚是想念,一康睦邻小厨回归首日,她一大早就过来排队。袁阿姨告诉记者,因为睦邻小厨的饭菜味道清淡,荤素搭配合理,价格实惠亲民,每份只要12元,“最重要的是这里食品安全有保障。”

“有了这个睦邻小厨,不用为了每天吃什么而发愁。”93岁的王爷爷是一位独居老人,睦邻小厨就是他每天吃饭的固定场所。

早在2008年11月,为解决社区老年人的助餐难题,大桥街道与上海市第一康复医院合作,医院方出场地,街道出资建设并添置设备,共同建立综合型助餐示范点“五味和”小厨,集膳食加工配制、外送及集中用餐等功能为一体,以低价为社区老人供餐,缓解他们“买汰烧”的烦恼。后来,又在“五味和”助餐点的基础上,区级财政资金投入,改建为大桥辖区首家社区长者食堂,堂吃餐位比原来翻了一番,设施更完备,就餐环境更佳。

据了解,小厨工作人员每天五点上班,洗菜、择菜;八点多,就开始烹饪菜肴,让早到的居民也可以买到刚出炉的餐品。一康睦邻小厨食堂经理唐小龙告诉记者,他们每天提供的两荤两素都不同,会提前一天设计好第二天的菜品,以满足居民多元化的需求。

目前,小厨用餐采取刷卡形式,凡在大桥辖区内的60岁以上老年人到居委会和街道老龄办处申请饭卡后,即可在小厨用餐。针对高龄独居、纯老家庭等情况的老人,每次用餐还有1元补贴,享受每份11元的“优惠价”。

下一步,大桥街道一康睦邻小厨将在严格执行食品安全和健康卫生标准的基础上,不断丰富饭菜的供应种类和搭配,并保持价格不变,以睦邻元素为特色,让更多老人享受到更优质的服务。

他们拎着的大包小包里装满了“家的关爱”

米油、护眼台灯、保温杯、眼科检查券、防疫物资……9月16日,杨浦区救助站和五角场街道社区服务办工作人员拎着的大包小包里,装满了对困境孤儿小张的关爱。

小张父亲早逝,母亲也于2020年去世,小张成为孤儿后,社区工作人员一直陪伴着他成长。今年16岁的小张已被杨浦职业学校特招班录取,接过“大包小包”,小张连连道谢。

当天,工作人员还发现小张家卫生间有点漏水,便立马联系相关单位,后续上门解决。

刚失去母亲时,小张的身心备受打击,街道社区服务办牵头,召集学校、居委会、救助等多方力量,为孩子的日常生活及学习提供帮助:学校每日免费提供中、晚餐;居委会干部定期上门关心,并与班主任保持联系,了解小张的学习情况。在各方的关爱之下,小张渐渐打开心扉,特别是考上杨浦职校、开启人生新征程后,变得更自信了。

“这孩子喜欢做手工,这次考上的专业,也能发挥他的特长。”五角场街道社区事务受理服务中心的周玉娇告诉记者,“对于这个孩子,会有一个长期的陪伴式救助。”周玉娇表示。

现场,区救助站(未保中心)儿童福利社工李晖还勉励小张:“在学校好好努力,掌握一门技术,对你今后踏入社会有帮助。”