2024年,杨浦区消费者权益保护委员会在区委、区政府的领导下,在市消保委和区市场监管局的指导下,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神,紧密围绕保护消费者权益这一核心任务,积极履行职责,紧扣中消协“激发消费活力”年主题,提升维权效能,通过加强宣传教育、支持公益诉讼、强化源头治理等多项措施,取得了显著的工作成效。

铭记初心,牢记使命,扎实推进消费维权多元化解

恪守全心全意为消费者服务的理念不动摇,审时度势、积极作为、主动应变。进一步推进消费纠纷联网受理和先行和解,落细落实经营者主体责任和第三方互联网平台的管理责任,提高消费维权效率效能。一是多举并行,源头减量出实效。随着直播经济持续升温,区消保委引导企业“先行和解”+“分流疏导”双管齐下,“多步走齐发力”,实地走访企业一线,对原有售后服务模式提出迭代优化指导和建议。引导接用“一窗通”外循环并联系统,有效推进投诉工作高效前期化解。二是维护法制公平,支持起诉出实果。在“民事支持起诉、公益诉讼对接常态化”的基础上,区消保委与市消保委、区检察院、区市场监管局等多方共商协作,进一步推动消费民事支持起诉出实果,助力区域优化消费环境。

关爱消费者,服务全社会,积极引领消费舆论方向

2024年3·15期间,区消保委、区市场监管局、区文旅局、区教育局、区体育局等多个部门,围绕2024“激发消费活力”年主题,以上海杨浦国际时尚中心为主会场,各市场监管所宣传点位为分会场,在全区布设12个宣传点位,通过多点覆盖、多点互动的方式开展法律咨询、便民服务活动。在投诉工作减量增效的同时,区消保委服从服务于经济建设、社会治理大局,深入践行“枫桥经验”和人民城市理念。2024年4月,受邀参加2024年长三角消保委联盟工作会议暨坚持和发展新时代“枫桥经验”主题活动,并被评为坚持和发展新时代“枫桥经验”优秀实践案例单位。

上下联动,多方协同,深入开展社会监督

为推进新《消保条例》的贯彻落实,强化社会监督职责的履行,促进互联网消费经济的健康有序发展,区消保委结合2024年7月1日生效的《消费者权益保护法实施条例》《网络反不正当竞争暂行规定》中新增设的“反刷单控评专条”,联合区内各互联网龙头企业开展“反控评”治理社会调查,发布《网购评价体系渐趋“失灵”?——重构“反控评”可信网购环境》研究成果,引导企业积极践行共建可信网购环境的责任与义务,努力建立更加完善透明的评价体系和线上、线下管控制度,积极助推区域数字经济健康有序发展。

面对家电“小病大修高额收费”这类“黑家维”问题,区消保委收集辖区内12个街道近百份家电维修广告和网络地图广告,对其中162个门店地址及网络维修地址逐一排摸,发现高达98%的家电维修地址存疑,可信度几乎为零。通过暗访发现总结问题,区消保委联合杨浦区融媒体中心于上海杨浦微信公众号及时发布消费警示,提醒消费者对信箱小广告提高警惕。

打开格局,搭建平台,充分发挥消保委桥梁纽带作用

区消保委充分发挥自身平台优势和桥梁作用,与区检察院第五检察部积极配合,构建稳定良好的合作关系,与区检察院公益检察室就消费维权公益诉讼对接机制达成合意,重点探索公益维权的制度化体系化建设,在信息互通、案件研判、纠纷化解、法治宣传等方面建立协同推进的工作机制。2024年全年共提供支持起诉线索31件,已成功发出支持起诉书2件,4件消费者准备起诉材料中,移送市消保委起诉线索19件,公益诉讼移交线索13件。

根据《上海市消费者权益保护委员会消费维权志愿者队伍管理办法(试行)》及《关于做好消费维权志愿者队伍建设的工作提示》相关要求,结合本区实际情况,积极发动区内各社区志愿者、人民调解协会、居委等基础群众力量,参与各种消费体察,发挥了基层消费者志愿者的“宣传员、监督员、信息员”作用,确保《办法》有序、有力、有效地落地实施。

深化拓展,多元融合,打造消费维权新生态

2024年,区消保委以换届大会为契机,主动践行“以人民为中心”的发展思想,积极规范拓展投诉处理、提高监督水平、加强队伍建设的创新举措,从编制结构入手,勇于尝试创新,不断推动消保委消费维权水平再上新台阶。

2025年,区消保委将继续以党的二十大精神为指导,以服务消费者为根本目标,聚焦社会舆论的热点难点话题和日常消费维权工作中存在的薄弱环节,开拓工作思路,充分利用消保委的平台属性,积极调用整合社会各方资源力量,全面提升消费维权效能,为广大消费者营造清朗安心的消费环境。

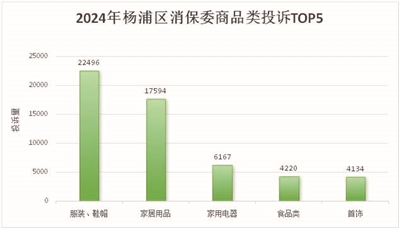

2024年度杨浦区消保委投诉情况分析

2024年,杨浦区消保委共受理各类消费投诉114199件,同比上涨62.54%。其中,自行承办投诉10287件(含12345市民服务热线转办5459件),督办联网单位投诉103912件,帮助消费者免受经济损失3247.6万余元。

宠物交易乱象多,维权取证是难点

近年来我国养宠群体不断扩大,宠物行业规模快速扩张,“它经济”蓬勃发展,关于宠物消费的纠纷和维权案例也日益增多,但维权取证却是难点。宠物服务涉及配种、清洁、寄养、医疗等一系列内容,但由于宠物自身无法表达,因此一旦出现消费纠纷,消费者常面临举证难、索赔难等问题。还有部分商家在销售宠物时没有附带必要的销售证明,如宠物饲养注意事项、卫生检疫证书等。这些材料的缺失对后续维权产生很大阻力,在宠物出现健康问题时,消费者往往难以提供有效的证据来支持自己的维权诉求。同时,宠物疾病的复杂性增加了维权难度。例如,犬只病毒都有潜伏期,期间没有任何症状,只有专业实验室才能检测出来。消费者很难证明宠物在购买时就已带病,因此在维权过程中需要花费大量的时间和精力进行举证。此外,即使消费者能够证明宠物带病,由于宠物治疗费用的高昂和不确定性,也往往难以得到合理的赔偿。

未成年人网络充值乱象频发

未成年人充值现象近年来随着互联网和移动支付的普及日益突出,尤其在游戏、直播等领域,未成年人未经家长同意大额充值屡见不鲜。这源于青少年非理性消费,如缺乏自控性、盲目随意充值,导致网络沉迷和经济损失。针对此类纠纷,2020年5月最高法明确意见:未成年人参与网络游戏、直播支出与其年龄、智力不相适应的款项,监护人请求返还时,法院应予以支持。但实际应用中家长面临举证难、诉讼程序烦冗和成本高等问题,难以从根本上防范。因此,《未成年人网络保护条例》自2024年1月1日起施行,规定不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务,并督促平台严格执行,同时提出进一步限制措施。

典型案例

刚买回家就生病?宠物维权难举证

【案情简介】

2024年10月26日,消费者孙女士在某店铺下单购买了一只价值2000元的宠物猫,10月27日消费者将宠物猫领回家,回家后宠物猫出现呕吐的现象,于是消费者将猫带去宠物医院诊治,又购买了宠物用药,共花费1169元。就此情况,消费者认为宠物猫购买前就有疾患,并非如经营者所称的健康无病,而经营者表示则是消费者喂食不当导致的。由于双方一直无法协商一致,于是孙女士向消保委寻求帮助要求经营者给出合理的处理方案。

【处理过程及结果】

接诉后,由于被诉企业没有明确的经营地址,仅为商场快闪店铺。于是工作人员第一时间联系商场,通过商场负责人联系到被诉企业店长,与其进行沟通协商。被诉企业表示如有宠物医院开具的宠物猫本身患有重大疾病的证明,可以为消费者退货退款。如无明确证明,只能为消费者补偿两袋猫粮。最终,经沟通协调,消费者接受了猫粮补偿的调解方案,双方达成和解。

【案例评析】

随着人们对宠物陪伴精神需求的增加,国内宠物消费市场正悄然兴起,国外知名投行高盛近期的一份报告指出,中国的宠物数量已经首次超过四岁以下婴幼儿总量。但由于宠物自身无法表达,因此一旦出现消费纠纷,消费者常面临举证难、索赔难等问题。

在此,区消保委提醒广大消费者,在购买宠物及相关服务时,应提前了解经营者的资质和其他消费者反馈,优选资质完备、信誉卓越的宠物店。交易时务必与商家签订书面合同,并要求商家开具发票和详细的服务单据,以保障宠物健康和后续维权。同时,交易过程中经营者也应保证出售的宠物健康无疾病,以及宠物食品、用品的安全和质量。

未成年误触充值消保委守护退款

【案情简介】

11月12日,消费者唐女士称自己未成年的孩子(4岁多)和唐女士哥哥的孩子(12岁)在某平台误触购买了价值178元的平台会员,消费者于次日上午9点联系平台,平台提出需要消费者提供两位未成年人的相关身份资料,消费者仅提供了一位未成年人的资料,平台拒绝退款,消费者不认可,于是向消保委寻求帮助。

【处理过程及结果】

工作人员接到投诉后迅速与该平台联系,平台表示需要确认两位未成年人消费的情况真实性后,才能为消费者进行退款。经过协商,消费者最终将两位未成年人消费的相关材料提供给平台,经平台核实确认无误后,平台认可属于未成年人消费,且消费者唐女士及时申请退款,未使用会员权益,因此为唐女士办理了退款手续,双方达成和解。

【案例评析】

《中华人民共和国民法典》第十九条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

《中华人民共和国民法典》第二十条规定,不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

本案例中唐女士的孩子不到五周岁,为无民事行为能力人,其哥哥的孩子十二周岁,为限制民事行为能力人,两位未成年人实施的充值行为与其智力和年龄不相适应,且唐女士作为监护人及时发现该行为,在未使用会员权益的情况下及时向平台方申请退款,因此双方达成和解。

近年来,未成年人利用家长的手机消费案件频发,杨浦区消保委在此提醒广大消费者:家长应在手机软件中设置“青少年模式”、保管好手机支付账号和密码、引导孩子正确认识网络充值,遇到未成年人充值的情况,应当及时保留交易记录、银行流水等相关证据等,第一时间与经营者联系反馈,尽快办理相关退费手续。

消费提示

餐厅使用预制菜,是否该告知消费者

花胶鸡、焖牛腩、毛血旺、水煮鱼……原本一些制作工序非常繁琐的菜肴,在餐厅点餐不到10分钟就被端上桌。不少消费者都以为是现制现售的菜肴,但事实上,这些菜很可能是用预制菜加热或半成品预制菜加工而来。当越来越多预制菜走进餐厅、端上餐桌,几乎没有餐厅会主动告知消费者,自己使用了预制菜。更有一些餐厅在被问及部分菜品是否是预制菜时,则回答称菜品来自公司中央厨房,再到餐厅进行进一步烹制。由于餐厅未公示,很多消费者并不知道自己吃的是预制菜,对这些预制菜的生产信息等更是不清楚。各地消协组织接到不少有关投诉,“消费者因预制菜销售不够透明产生侵权隐忧”也成为2023年第三季度的消费维权舆情热点。

《消费者权益保护法》规定,消费者对购买的商品或服务享有知情权和选择权。餐厅提供预制菜却不告知,意味着餐厅并未明确告知菜品的真实情况,涉嫌侵犯消费者知情权。同时,消费者的选择权是建立在知情权得到保障的前提下,如知情权无法保障,对应的“自主选择是否接受预制菜”的基础就不存在,选择权也无法得到保障。如果餐厅使用预制菜,应在店内或电子菜单公示,服务员在提供服务的过程中也可以主动告知消费者,包括预制菜供应商、进货日期、保质期等信息。消费者一旦遭遇餐厅使用预制菜不告知的行为,要积极大胆地向监管部门投诉举报,以维护自身合法消费权益不受侵害。

如何避开家电“小病大修”的坑

管道被“私自加长”而多出材料费,100元的零件要价超千元,两台空调安装下来要收近万元……近年来,家电维修小病大修、坐地起价等诸多问题不断被曝光。一些商家或维修人员以次充好、虚构故障、虚报价格、延误工期等方式欺骗消费者;针对一些并不需要大修的家电,故意夸大故障,把没必要换的零件换掉,收取高额维修费用;事先不提示可能发生的费用,要求消费者支付上门费、开机费、检测费等此前未明示的费用。江苏省消保委调查发现,近八成消费者在家电维修费用方面遇到过各种问题,其中“收费标准不透明,平台显示价格与实际收取价格有差异”是最常出现的问题。北京市专门发布《北京市家用电器维修服务明码标价规定》,对要求经营者履行明码标价义务进行了一系列规定。

消费者在选择维修服务时,不管是否在保质期内,都要首选所购品牌的官方售后服务网点,不要轻信网络搜索出来的所谓“官方维修”。在报修时尽可能说清故障情况,以便上门人员能够带好零配件及时处置。在确认维修人员身份后,要详细了解有关维修项目的收费标准以及能否出具正规发票等事项,必要时可向官方客服寻求技术支持,并了解官方的价格收费标准。对在维修服务中途提出加价或增加维修项目的行为,消费者要收集好相关证据,可向品牌的官方网站进行反映,或通过政府相关部门、消保委进行维权。