一程山水一年华,一剪闲云一溪月。每个人的心里,都有一个梦里水乡。烟波浩渺的三万六千顷太湖,别称震泽。吴江古镇震泽借太湖之光,因此得名。柳亚子先生有诗赞道:“太湖湖水连天阔,中有灵区号震泽。”

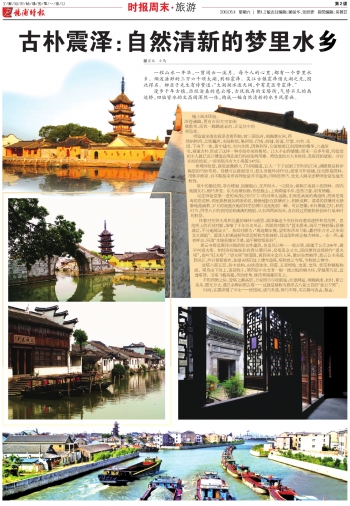

漫步千年古镇,历经沧桑的慈云塔,古风犹存的宝塔街,气势不凡的禹迹桥,四临皆水的文昌阁浑然一体,构成一幅自然清新的水乡风景画。

镇上曲水环流、深巷通幽,更有古旧大宅如闲棋散布,而我一脚踏进去的,正是其中的师俭堂。

师俭堂坐落在震泽老街西侧,曾三面临河,南濒塘市河,西傍斜桥河,北枕藕河,水陆称便,集河埠、行栈、商铺、街道、厅堂、内宅、花园、下房于一体,街中建宅,宅内含街,因势利导,它浓缩着江南园林的精华,六进深宅,凝重古朴,形成了这样一种亦商亦居的格局。让人不由得感慨:原来一百多年前,师俭堂的主人就已设计建造出现在流行的商住两用楼。师俭堂的主人本姓徐,是震泽的望族。亦官亦商的徐家,一座宅院共有大小房屋147间。

参观师俭堂,感觉就像踏入了时间隧道,让人一下子回到了旧时的江南,满眼都是移步换景的巧妙布局。登楼可以推窗望月,低头当能吟诗作对;居家可作商铺,住宅即是园林。用移步换景、目不暇接来形容师俭堂并非溢美;用构思奇巧、处处入画来诠释师俭堂也毫无粉饰。

堂中的锄经园,亭台楼阁、回廊假山、花卉树木,一应俱全,堪称江南最小的园林。园内地铺文石,细巧多变。东为沿壁回廊,西垒假山,上筑倚墙半亭,悠然古意,别有情趣。

站在师俭堂第一进的高茂记米行门口的河埠头远眺,东面是高高的禹迹桥,西面是弯弯的思范桥,两座拱桥就如两条彩虹,静静地卧在荻塘河上,相映成辉。清清的荻塘河水静静地流淌着,岁月的流逝在她的怀里仿佛只是短短的一瞬。可以想像,米行鼎盛之时,秋收时节,四里八乡的农民摇着满满的粮船,从东西两面而来,各自经过两座拱桥到米行粜米时的胜景。

怀着对先贤大禹和范蠡的缅怀与感恩,震泽镇迄今完好保存着禹迹桥和思范桥。思范桥上的石刻对联,浓缩了千年历史风云。西面的对联为“苕水源来,阅尽兰桡桂楫;荻塘波泛,平分越尾吴头”。东面对联为:“禹迹媲宏模,望里东西双月影;蠡村怀古宅,泛来南北五湖船”。震泽人把禹迹桥和思范桥称为姐妹桥,其造型和形态极为神似,一东一西,遥相呼应,所谓“水绕荻塘双月悬,波平柳岸塔影斜”。

慈云寺塔是震泽古镇的标志性建筑,也是吴江唯一一座古塔,修建于公元238年,最早叫望夫塔。相传孙权妹妹孙尚香从蜀归吴,登塔思念丈夫,民间便将此塔称作“望夫塔”,也叫“旺夫塔”。“望夫塔”曾塌毁,直到南宋金兵入吴,徽宗皇帝被俘,慈云公主南逃到吴江,终日郁郁寡欢,在望夫塔旧址上建寺造塔,塔称慈云寺塔,寺称慈云禅寺。

该塔六面五层,砖木结构,由铁质钵体、仰莲、五重相轮、宝盖、宝珠、受花和铜瓶构成。塔身由下而上,逐层收小,第四层中央支有一根一抱之粗的楠木柱,穿越第五层,直透塔顶。宝塔飞檐高翘,风铃挂角,雄伟秀丽兼而有之。

夕阳西照之际,登塔之最高层,万家街市尽收眼底;北望洞庭、南眺麻漾,此时,絮云朵朵,霞光万丈,落日余晖斜照古塔——这就是被称为震泽古八景之首的“慈云夕照”。

时间,在震泽慢了半生——恍惚间,成与未成,得与不得,实在都可淡去,散去。