5月17日,“科学生活,创新圆梦”主题展在上海跨国采购会展中心举行,拉开了2014年上海科技活动周的序幕。为期一周的时间里,842项好玩有趣的科普活动悉数亮相。5月25日,“第13届上海市社会科学普及活动周”将如约而至,届时,来自多所高校、政府研究机构的社会科学工作者将走进基层,开展300余项紧扣热点的社会科学普及活动。从尖端科技产品,到思辨人文讲座,2014年上海“科普盛宴”迎来科技与人文的“两翼齐飞”。

内容新颖重实效,形式创新乐参与

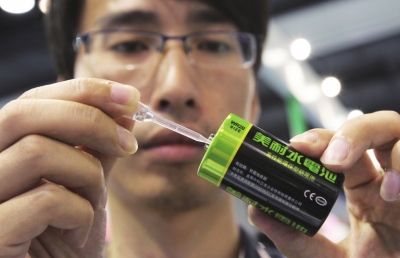

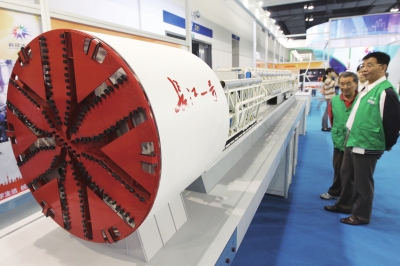

今年的科普活动进一步突出新颖、亲民、互动和实效。“科技活动周”围绕“科学生活,创新圆梦”的主题,汇聚了月球车原理样机,能“感知”、能“思考”、能绘画的各式机器人,高性能航空飞机模拟器,耐1000摄氏度高温的纸张,PM2.5采集仪,20年长寿命电池等一大批高科技项目,市民可亲身体验科技的新奇、有趣。

而“社会科学普及周”则将在一周里密集推出200余场讲座活动,既有诸如《上海未来发展与自贸区建设》等高屋建瓴的宏观叙事,也有《舌尖上的营养与隐患》等与百姓相关的生活百科。

形式上,今年的“科普盛宴”也力求突破。“科技活动周”期间,来自国土资源部、安徽省、江苏省等全国多家科普基地参展项目逐一亮相,市民足不出户就能欣赏到外省市科普场馆的精品展项;在主会场200多个参展项目中,80%以上都是互动体验展项。此外,为期两周的“科普盛宴”还通过二维码扫描、微博、微信、移动APP等进行全媒体传播。

“科学奇异果,多思多美味”是科技周的亮点之一,许多实验室中“新鲜出炉”的科研成果在这里完成“科普转化”。观众不仅可以在模块化的移动箱体上“解开”习以为常却鲜有思考的科学疑问,同时还可在展览中动手操作、切身体会到物联网、制动能量回收、裸眼3D等新技术带来的震撼。

上海科技馆馆长王小明说,科普工作者要多思考科普传播如何在内容上突破、在形式上创新,唯有如此,才能真正增强科普巡展的吸引力。

打通科普传播“最后一公里”

为了把更多“好声音”、“好头脑”传递至上海每个角落,今年的“科普盛宴”重在打通科普传播的“最后一公里”。上海市科学技术委员会科普工作处副处长朱翯告诉记者,“科技活动周”期间,全市842项各类科普活动中,635项为区(县)、街镇、社区组织活动,基层活动占比达75%。

在“社会科学普及周”期间,主办方上海市社会科学界联合会也特别推出了“社科专家走基层”和“社科知识进万家”板块,记者从活动项目一览表中发现,百余场讲座几乎遍布上海各个区县,科普艺术展演、科普主体巡演、科普进社区等各类活动分散于公寓楼宇、公园绿地、社区文化活动中心等众多基层社区。

打通科普传播的“最后一公里”,不仅要拉近彼此的距离,更要抚平民众心灵的“沟壑”。近年来,逐年增加的医患冲突和暴力事件引发了社会的焦虑。对此,上海市社联将携手市科协共同推出“弘扬核心价值观,构建和谐医患关系”的科学与人文专题对话,邀请复旦大学教授葛剑雄、胡守钧,上海中山医院教授杨秉辉等学界、业界知名人士,从不同视角出发,围绕如何构建和谐医患关系这一主题展开讨论。