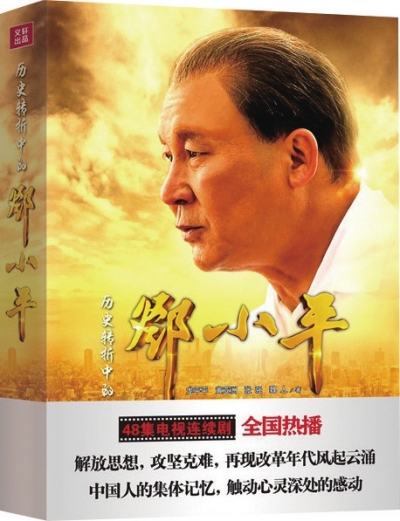

龙平平 黄亚洲 张强 魏人

四川人民出版社

读这本近80万字《历史转折中的邓小平》,一直沉浸在感动和震撼之中:一是为书中的主人翁邓小平而感动和震撼,邓小平的确是中国改革开放和现代化建设的总设计师,中国特色社会主义道路的开创者,邓小平理论的主要创立者,他为党、为祖国、为人民建立了不朽的功勋,永远值得崇敬。二是为书中众多的人物和历史事件而感动和震撼,从党和国家领导人到普通民众,他们亲历了伟大的历史转折时期,在邓小平的带领下,他们和每一个中国人一起共同步入改革开放的新时代,创造出这个新时代的辉煌。三是为本书作者的付出和作品形式而感动和震撼。书中展现的大量历史史实显示出作者深厚的研究功夫和多年的海量积累,那些文采飞扬的描述不仅展示着作者本人的内心感受,更吸引着读者进行一场酣畅的阅读,引导读者把自己的身心也投入到作品之中,让读者的喜怒哀乐也随着伟大的转折时代而跌宕起伏。

感动和震撼之余,仔细品味,这本厚厚的《历史转折中的邓小平》至少展现出三个显著特点:

一是思想性与艺术性相结合的特点。思想性体现在本书站在了当今时代高度,展现了当今时代脉搏。中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗,而实现中国梦的必由之路就是坚持和发展中国特色社会主义。坚持和发展中国特色社会主义,离不开邓小平所开创的事业。正如习近平总书记所说:“邓小平同志留给我们的最重要的思想和政治遗产,就是带领党和人民开创的中国特色社会主义,就是他创立的邓小平理论。”透过这本书,我们恰好可以从书中鲜活的人与事中,感受到中国特色社会主义来之不易,不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就。

说这本书是“一部最接地气的邓小平理论的通俗读本”,实际上从另一个角度说出了这本书的艺术性。它不是理论著作,但分析和解释了邓小平理论;它不是史学著作,但说的是改革开放的历史事实;它是文学著作又不是文学著作,它用报告文学的形式来纪实,用小说的文笔来构虚,运用文学作品的魅力来吸引着读者忘我阅读。

二是历史真实与文学虚构相结合的特点。本书的作者有党史专家、有作家。党史专家提供和把握史实,为还原历史的真实打下扎实基础,也为通过事实和真实的力量来感染读者提供了前提。作家则通过文学虚构的形式烘托历史事实,展示历史过程的曲折与精彩。

书中的人物有实有虚,邓小平、叶剑英、华国锋、陈云、胡耀邦等大批党和国家领导人是真实存在的。书中使用了大量真实而准确的史料,许多是人们熟知的,也有许多是不为人们所知的。特别是书中对许多历史事件有所揭秘,表现出历史转折时期从中央领导到普通民众思想观念的矛盾冲突,惊心动魄,引人入胜。

而夏默、夏建国、田志远、田源、曹慧、刘金锁等众多人物又是虚构的。但这种虚构不是盲目的虚构,而是建立在历史事实基础上的虚构,是把1976-1984年间许多普通的中国人揉合成一个个典型。这是另一种真实,使读者仿佛从书中的人物中看到了与这些重大历史事件相关的人与事,甚至看到了包括自己和自己家庭成员在内的千千万万中国人。

书中的展示的细节也有实有虚、虚实结合。比如一些对话或具体的情节描写,可能是把发生在不同时间和地点的对话和情节揉合在了一起。但是,这一实一虚,却将真实的魅力与艺术的魅力结合在一起,用这种全新的、别出心裁的方式,更增添了这本书的“魅力指数”。

三是突出重点与立体呈现相结合的特点。全书通过点面相间、详略有别、取舍有度,展现出其突出重点与立体呈现相结合的特点。从1976年毛泽东逝世到共和国成立35周年庆典,八年时间,中国从经济、政治、文化、外交、军事到社会生活的方方面面都发生了巨大变化,邓小平为此做出了历史性贡献。但是,这本纪实性的文学作品,它不是年谱、不是资料汇编,在无法做到事无巨细的前提下,做到了通过突出重大历史事件的“点”来全方位展现历史过程的“面”。

另一方面,该书逻辑线索安排合情合理,叙事启承转合自然流畅,文学描写又曲折跌宕、细致入微、感人至深。比如历史细节中的过程描写生动具体,人物的刻画生动立体,有许多细腻的心理和情感描写。在描写邓小平与国家大事之外,书中还描写了邓小平与家庭小事,甚至还有邓小平的作息时间、穿衣和说话习惯等,让读者既能看到可敬的领袖韬略,也能看到可亲的凡人情怀,塑造出立体、完整的小平形象,让读者更加接近了真实的邓小平。

总之,这是一部令读者感动和振奋的作品,展现的虽然只是八年时间,却可以让读者、让世人感受到,邓小平为我们擘画的社会主义现代化蓝图正在一步步变成美好现实。邓小平所开创的中国特色社会主义画卷在今天仍然延续并将继续延续下去。同时,这本书还为“以史鉴今、资政育人”提供了一个范例。它虽然不是传统意义上的“史书”,特别是其中虚构的人物与情节有可能引起争议,但它却是文学形式的“史书”,对思想宣传工作者如何把历史与现实、思想与艺术、研究与宣传结合起来,对学者如何把书斋研究成果转化为大众所乐于接受的文学艺术产品提供了思路,必然起到启迪作用。 (来源:新华读书)