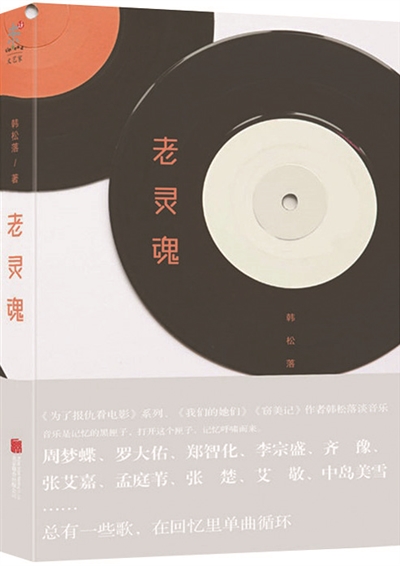

韩松落生于新疆,长于兰州,70后,一如戈壁上顽强的绿色植物。他给予他爱的一切以特殊的意义,比如音乐,一首歌、一张唱片、一位歌手,甚至一个时代,一段历史,韩松落以他自己的理解与想象,赋予人性化的解读叙述,于是有了这本《老灵魂》。近百篇文章,讲述周梦蝶、刘蓝溪、黄舒骏、罗大佑、郑智化、李宗盛、齐豫、张艾嘉、达明一派、张清芳、“燕舞”之歌、艾敬、张楚、金德哲、森田童子、中岛美雪等人的故事,甚至有萨顶顶的前世今生。还有那些传唱已久的歌曲——比如《野玫瑰》的传奇,“牯岭街少年合唱团”的来头,以及《未央歌》《青青的野葡萄》是怎么成型的,寻找这些在一代人心中留下印迹的声音的来龙去脉,让时光倒流,勾起每个人心底渴望追忆青春的老灵魂。

《老灵魂》让人想起了许多遗忘的事情,简洁的文字背后,通过周梦蝶、刘蓝溪、罗大佑、陈小霞、张楚、张露等一个个闪耀的名字梳理出了“台湾70年代民歌运动”“大陆诗歌如春花怒放的80年代”以及“时光倒流七十年被韩松落命名为青铜时代的1940年代”。透过这些人和他们的故事我们看到了岁月的底色——其中含着几代耀眼明星的人生底色。与此同时,也看到了韩松落所代表的70后一代人的青春底色和对他们对生活的敏锐观察。

尤其提到台湾上世纪七十年代民歌运动,现在还活跃在我们视野当中的两位歌者罗大佑和李宗盛时,韩松落的观察感受与评价独到、精辟。他在《无愧于我们的青春》一文中这样说道,“李宗盛只比罗大佑小四岁,同样是台湾民歌运动的干将,他就已经不像罗大佑、杨祖珺那代人了。他做不了政治诗人,他是轻度的,轻度人文色彩,轻度的消费主义,轻度的爱情,轻度的都市,他适合比上一代人小了三岁的我们。李宗盛由台湾民歌运动出发,最终却成为成熟的流行乐的干将,他直白、干练、悦耳,有微微的戏谑,与罗大佑的激进、深邃全然不同,正适合别无所求、埋头于致富梦想的中国人。

罗大佑对“时代”与“地理”感觉极为敏锐,在每个历史的节点做出积极的回应——担任时代天线的人都有这样的执行力。1984年12月31日,在“中华体育馆”举行了“最后一个与你相互取暖的夜晚”告别演唱会之后,罗大佑离开了台湾去纽约,在他去美国前写的《昨日遗书》中,充满厌烦的情绪“遗书”这样的字眼,也意在说明,昨天对于他而言,已经形同死去,他需要隔着一段距离来审视“家”,审视“中国”。1987年,他又迅速到香港创办“音乐工厂”,写出《东方之珠》和《皇后大道东》,他始终努力参与,努力站在时代现场。“莫谈国是”真正的含意,其实是:这是一个有谈资和谈论习惯的民族,所以需要特意提出禁止,他是这个民族习性的一部分,所以在大陆,他以盗版盒带的形式流传,当仁不让地成为大陆青年、诗人、摇滚歌手的精神源流。直到80年代过去。时代选择什么样的音乐,推出什么样的人,都有因由。”

“一个时代足够繁华的标志,是永远有人有事可供多年以后进行挖掘”韩松落笔下的老歌不单单属于过去,这个时代也许更加看重商业和其他一些价值观,但我们更愿意说当下也有着这个时代的包容。发现就在我们身边的青年,不乏八零后和九零后,他们对中西方老歌有着如数家珍的热情、投入和考究精神。

(来源:新华读书)