深厚的红色文化底蕴

“上海具有深厚的红色文化底蕴。百余年来,挺立时代潮头,为国家和民族分忧解难,一直是上海这座城市的底色。”上海师范大学教授苏智良在交流中表示。在他看来,上海之所以成为留法勤工俭学运动的中心,是城市发展、文化繁荣、社会活跃、经济起飞等综合因素的结果。作为新文化运动的策源地,上海一直以来是新知识分子云集和向往之地,同时,它作为中国远洋航运枢纽、国际交流中心,为留学提供了诸多便利。

据苏智良介绍,由上海出发的留法勤工俭学生总共20批,1600余人。其中不少是胸怀抱负、志存高远者。他们中的许多人后来回国投身革命事业,另一部分人则抱持“科学救国”的信念,在异国他乡埋首学习,日后在专业领域也多有建树,为祖国和世界文明的建设,贡献聪明才智。而为他们送行的毛泽东以及胸怀革命理想而奔赴法国的周恩来、邓小平等,则成为中华人民共和国的第一代领导人。

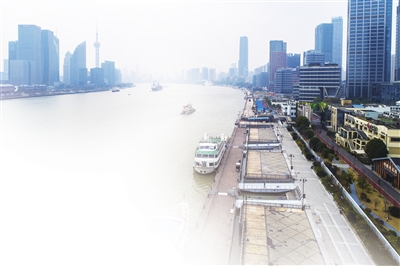

苏智良认为,上海作为留法勤工俭学生汇聚地和出发地的独特价值和作用已逐渐清晰,但许多细节仍需要深入研究。黄浦码头,以及学校、旅馆等这些重要的红色文化载体,急需全面调研、整体规划,进行系统保护与展示。

重要的桥梁和纽带

市委党史研究室研究一处副处长陈彩琴从研究当时的旅欧党团组织入手,考察了上海在留法勤工俭学运动中对后来中国共产党创建的影响和贡献。

陈彩琴认为,留法勤工俭学运动的最大成果是在国内建党建团的影响下,产生了中国共产党旅欧支部和旅欧中国共产主义青年团。上海具有作为远东国际大都市和中国最大的港口城市的综合优势,是绝大多数留法勤工俭学生的出发地。他们中的一些先进分子赴法前在上海停留期间,及至在旅欧期间都与在上海的建党建团者保持密切联系,使上海成为他们和国内建党建团者联系的桥梁与纽带,在留法勤工俭学运动史上打下了鲜明的上海印记。

“中国共产党、青年团的创建为留法勤工俭学生提供发展方向和核心力量,同时旅欧党团组织的创建也对中国共产党创建作出了重要贡献。”陈彩琴在发言中谈道,这些旅欧党团组织学习传播马克思主义,在一大批勤工俭学生中播下共产主义种子,引导大批旅欧青年走向革命道路。留法勤工俭学先进分子在“三大斗争”中,都经受了严峻考验,积累了丰富的斗争经验。旅欧共产主义者是放眼看中国、看世界的第一代共产主义者,他们受到更广泛、复杂的国际环境影响,更多的马克思主义理论训练,具有较高的理论修养。他们能从世界发展角度视察中国革命,及时了解世界各地的革命经验教训,培养了博大的世界胸怀。

最早起源于旅法的华工教育

黄浦区委党史研究室主任张健追溯了留法勤工俭学运动的起源。他认为,这场运动最早起源于旅法的华工教育。“通过在华工中开展勤俭求学、勤工俭学的实践,旅法老同盟会员逐渐意识到,勤工俭学是一种可以使更多的人走出国门、继续深造的好方法。”

1918年3月25日,上海华法教育会成立会召开。随后,华法教育会又成立了上海留法勤工俭学会,同华法教育会合在一处办公。上海华法教育会和留法(勤工)俭学会建立后,主要职责是接待各地来沪赴法的勤工俭学人员。为了减少或避免勤工俭学生在单独办理出国前各项手续时茫无头绪的困难,上海华法教育会承担起为勤工俭学生办理护照、订购船票等各项工作。伴随着留法勤工俭学运动高潮的到来,上海华法教育会成为组织运作的核心。

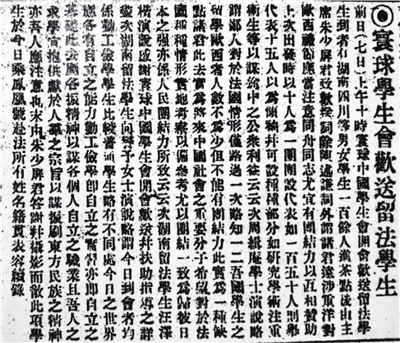

办理各项手续、查验资格、订购船票……上海华法教育会成为勤工俭学运动中的总代理。1920年12月,上海华法教育会宣布停止办公,轰轰烈烈的的留法勤工俭学运动宣告结束。“在 1919年至1920年不到两年的时间里,近2000名学生在以上海华法教育会和寰球中国学生会为代表的各种学生团体和机构的帮助下,走上留法勤工俭学的道路,不少人从此踏上革命的征程。”张健介绍。

黄浦码头具备停靠远洋邮轮的能力

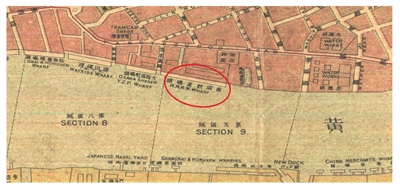

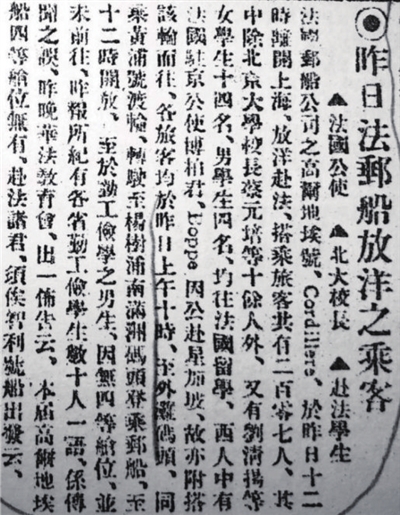

1919年3月至1920年底,共有20批、1600余名勤工俭学生从上海乘船赴法。经杨浦区委党史研究室对当时报刊资料的查阅考证,其中6批由今杨浦境内的黄浦码头出发,包括周恩来、邓小平、聂荣臻、葛健豪、蔡和森、向警予、蔡畅等人。杨浦区委党史研究室通过向多方专家求证,证实黄浦码头确实具备停靠远洋邮轮的能力,能够成为学生离沪的出发地。

杨浦区委党史研究室主任徐忠在研讨会上展示了研究成果。“当年,留法勤工俭学运动受到社会各界的广泛关注,《申报》《民国日报》等多家报纸对此进行报道,包含了事前、出发当天和事后新闻报道、亲历者的文章等。我们查阅了资料汇编《留法勤工俭学运动》和《赴法勤工俭学运动史料》,其中,《留法勤工俭学运动》一书收录了大量的报刊资料和原始档案材料以及大量的当事人的回忆和体会。在此基础上,又查阅了《申报》《民国日报》以及《字林西报》等报纸。”

留法勤工俭学运动出发地的考证,涉及了历史、地理等多方面的知识,工作组通过向上海的党史、上海史、港口史等方面的专家请教,并到河北省保定留法勤工俭学运动纪念馆上门求教。在市委党史研究室和杨浦区委的组织下,分别于2018年8月和12月,召开专家论证会,论证上海挖掘留法勤工俭学历史的重要性,及对考证工作的建议和意见后,对出发码头情况进行了梳理。

为何有6批船次选择从日商经营的黄浦码头出发?杨浦区委党史研究室研究后认为,当时法商码头的不足使得法国轮船公司须借用其他码头。黄浦码头是轮船码头。1913年改建后的黄浦码头是固定码头,长度、水深和停靠的航线以及建有仓库,均符合轮船码头的要求,因此可以停靠远洋轮船。并且,当时外商码头的势力范围,不仅仅是码头本身,其前面的水域范围也是其势力范围,大吨位的轮船可以停靠。■成佳佳 文 王修远 陈明松 摄