■记者 王歆瑜 文/摄

本报讯 3月22日,是第29届“世界水日”,3月22日—3月28日是第34届“中国水周”。区市政和水务管理事务中心、上海市市东实验学校和上海市东区污水处理厂日前开展“世界水日”主题日活动,市东实验学校部分同学实地参观了上海市东区污水处理厂,详细了解水净化处理程序。

“同学们看一下眼前这四个池子,这是我们污水处理的第一步,我们称它为初沉池,污水进入池子以后沉淀大约两个小时,把污水中的一些悬浮物沉淀到池子底部。”工作人员介绍,上海东区污水处理厂是中国最早的污水处理厂之一,也是亚洲最早的二级污水处理厂,被称为“活的污水处理博物馆”。当时它采用的是国际上刚刚发明的活性污泥法处理工艺,该工艺至今仍完全采用。

“要经过4个池子,可能要经过数十天的曝气或者是排放。”高一年级学生陈如怡觉得这很不容易,“我们总是说要节水要重复利用,但就是用淘米水冲马桶,我以前也觉得这随手的事情有点麻烦,不想去做。但真的看到为你没有做出的努力要付出的代价,才知道这太不容易了,要耗费这么多人力、电力、物力。”

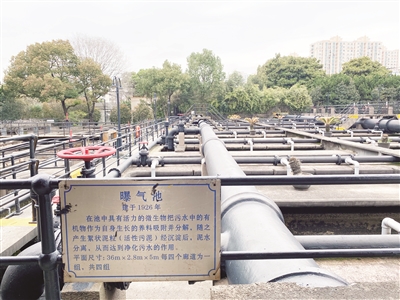

“污水处理的工艺是很复杂的,同学们了解后能在家中或者在生活中更加注意节约用水。”东区污水处理厂办公室主任董圣杰介绍。首先污水会通过格栅,去除水中的垃圾,保护后续的处理设备,之后在初沉池进行初次沉淀;第二道工序进入曝气池曝气,使水中的活性污泥,得到足够的氧气来处理污水中的有机污染物;第三道工序是在二沉池进行第二次沉淀,使处理过的水和活性污泥分开,得到更澄清的水,而活性污泥会通过管道回到第二道工序,继续工作;处理后的水最后经过管网达标排放。

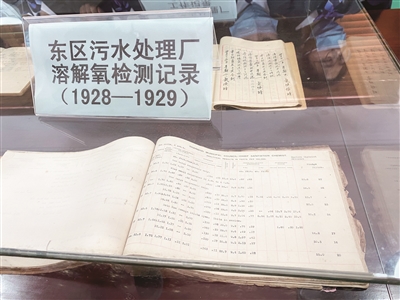

厂区内的实验楼是文物保护建筑,带有浓郁的英式风格。底楼的陈列柜里,一本本图册上画着各式菌群。高一年级同学唐士昆很感兴趣,“不同于化学上有可能感觉就是简简单单的一个方程式,在这里的参观是对书中所学知识的生动实践。”

上海东区污水处理厂坐落在长阳路、河间路之间,始建于1923年,从1926年11月正式运行至今。厂里的曝气池、沉淀池都是从建厂起沿用至今的“活古董”,也成为了同学们了解污水处理的科普“活古董”,未来这里还将成为高校、科研机构试验更有效污水处理的基地。