技术引领进步,科技创造未来。“创智”是杨浦城市发展的标志。如今,城市全面推进数字化转型早已成为大势所趋。那么数字化赋能的“未来学校”是什么样子呢?

课堂上,孩子们面对的不是厚厚的书本,而是一台台平板电脑。大家拿起触屏笔,画一画、写一写、练一练,与老师、小组同学进行互动……

这样的场景,在杨浦区平凉路第三小学的数学课上就能看到,而且这将成为未来课堂的重要组成部分。《上海市教育数字化转型实施方案(2021-2023)》已经发布,基础教育教学数字化转型将为学生的学习和教师的教学带来全新的变革。

突破传统课堂的边界:答对继续挑战,答错有“场内援助”

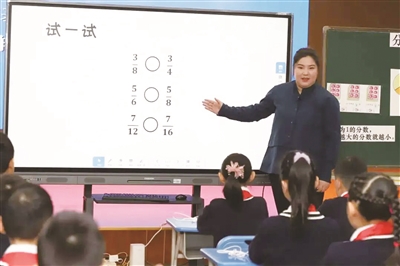

平凉路第三小学内,正在上的这堂课名为《分数大小比较》。

教师张智玮在大屏上给出2/3和2/5两个分数,学生们则在自己的平板电脑上用画饼图等方式进行尝试和探究,而这个过程在老师的大屏上一览无余,与大家共享……这节课接近尾声时,学生的平板电脑上出现了几道相关习题,“我全部答对了,我可以按下‘继续挑战’按钮啦!”“我做错了一题,再试一次”……如果学生觉得习题太难,无法完成,张智玮会立刻提供“场内援助”:“按下求助按钮,我会来帮你!”

小组讨论中,学生还可以通过录音,听到各组小伙伴的讨论结果,通过投票选出最佳答案。

“孩子们很喜欢这样的上课方式,如此一来,不少学有余力的学生就有时间去挑战更有难度的题目。此外,信息化课堂中设置的小组语音讨论、投票等功能,便于老师对教学方式和进度进行调整,这是传统课堂没法做到的。”张智玮说。

杨浦区平凉路第三小学是上海市数字教材应用试验学校、杨浦区创智云课堂项目试点校。校长郑小燕介绍,目前,学校在小学四年级数学学科开展“备课助手”“教学助手”作业助手”一体化数字化应用场景的实践探索。

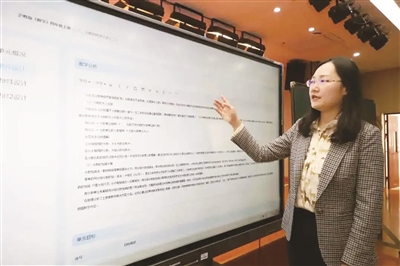

“备课助手”:借助教研员端为教师提供依据学科课程标准细化的目标,智能化推送适应不同学情的备课模板资源、教学建议和教学设计优秀样例供教师选用。它从源头提质,拓展教师教学创新的空间,引导教师把更多时间和精力投入研究学情和教材。

“教学助手”:通过学习资源的个性化、多路径推送等信息传输,让学生实现个性化学习。学生运用空中课堂视频资源、文字解析、教学小工具等人机互动功能,开展自主学习。教师推送习题后,也能使用统计功能精确判断学习目标达成度,即时调整教学,保障学生的学习质量。

“作业助手”:学生选择“我再试试”“智能解析”“我要求助”等不同功能,即可获得跟进性的学习资源,并推送针对性的学习路径或任务与辅导解析。

“双轮驱动”:数字化转型、信息化支撑推动“创智”的车轮滚滚向前

区教育局负责人介绍,近年来,杨浦以数字化转型、信息化支撑为双轮驱动,通过对教育管理、学校发展、教师成长、学生发展的赋能,推动实现技术驱动向育人为本的理念转变和碎片化建设向系统化推进的内涵转变。

其实,早在2005年,区教育局就创办了“网上公益学堂”,利用远程视频教学系统,为毕业班学生开展“名师辅导”,为全体初中学生开设“名师讲坛”,为学科教师举办“名师经典”,并延伸出了“漫游星空”“艺海拾贝”“大国工匠”等系列网络课程,以现代信息技术突破传统课堂局限,促进了优质教育资源共建共享。

2012年,区教育局启动“创智云课堂”项目,先后在68所学校开展移动教学实验。区域层面实现了全区学习资源的整合和师生信息数据的同步,为全区教育教学提供资源、备\授课工具、测评工具以及其他教学应用;学校层面则建立了高效率的数字化交互学习平台,整合与发布学校范围内的内容资源和题库资源,实现学生个性化、移动式、无处不在的学习模式创新。目前,“创智云课堂”平台共有注册用户约10万人,共建共享教学资源约30万个。

2016年,又启动建设线上少科站——“童创空间”,打造少年儿童的创客空间,贴合学生的兴趣与爱好,提升了他们的学习积极性。

十多年来,“网上公益学堂”获得了上海市教育信息化应用典型案例,杨浦区“创智云课堂”荣获上海市基础教育教学成果一等奖,同时也获得教育部网络学习空间应用普及活动优秀区域。疫情期间,区教育局不仅完成了网络课程资源的建设任务,而且高质量开展了网上教学工作。2020年8月,杨浦获评“国家级信息化教学实验区”。

融合创新发展:构建互联网时代教育治理新模式

在取得诸多成果的同时,区教育局发现,随着新课程新教材的实施,课程资源特别是综合性课程的资源相对不足,无法满足课堂教学的需要,学生学习过程的数据也不够丰富,还不足以支撑过程评价和增值评价。

“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验室”及“在线教育创新应用项目区域”建设已在杨浦启动。杨浦结合“普通高中新课程新教材实施国家级示范区”建设需求,以课堂教学为主阵地,探索技术融入的教与学方式变革;以学科育人为主目标,加强资源整合的信息化环境建设;以数据分析为主支撑,实施促进学生发展的精准教学评价;以技术应用为主渠道,提升面向未来的师生信息素养。

复旦大学第二附属学校校长李鸿娟介绍,将来,学校会出现一面三维“校园文化墙”,墙内一张张通过人工智能捕捉到的师生笑脸,将向大家传递他们对校园、对学习、对工作的满足感和幸福感;AI信息服务点,将汇集学习、提问、答疑等服务功能,智能推送学习资源,助力学生个性化发展。此外,还会有一面“知识闯关墙”,采用人脸识别索引,学生们可进行多人PK,并实时更新积分排行榜,让学习充满乐趣。

据介绍,杨浦将继续以推进信息技术与教育教学融合创新发展为核心,以培养创新人才为根本,坚持问题导向、目标导向、需求导向和效益导向,营造信息化环境下立德树人新生态,构建互联网时代教育治理新模式,为杨浦教育现代化发展奠定基础。

■宗禾

相关链接

据介绍,近10年来,上海市努力推进基础教育信息化工作,形成了较好的研究与实践应用基础,其中就包括数字教材的教学应用、中小学空中课堂教学视频的录播以及丰富多样配套资源体系的建设。

今后,上海将依托“上海微校”建设上海统一的中小学数字教学服务平台,强调以人工智能应用为核心,以学习数据分析为基础,以人机交互体验为关键。在遵循教育教学规律的基础上,全面融入数字教材、空中课堂教学视频及配套资源体系等已有研究与实践基础,研发备课助手、教学助手与作业辅导助手三大助手,更好地实现因材施教,提升学生的学习兴趣和学习能力。

市教委紧紧围绕提高教育教学质量这一核心任务,推进基础教育教学数字化应用场景建设工作,实现更高层次的优质均衡,为师生提供更均衡、更精准、更充分、更公益的教育资源,努力让学生和家长感受到城市数字化转型带来的获得感。“如果现在培养的学生没有在数字化的环境中成长,那么他们也无法适应未来的教育。教育数字化转型也在班级授课制的模式下,实现了因材施教,把更多时间和空间释放给学生,促进五育并举的全面发展。”市教委相关负责人表示。