本报讯 日前,上海市杨浦区中心医院骨科病房内,小拉姆笑意盈盈,与悉心照料她多日的“上海阿妈”们依依不舍地道别……

这位来自西藏拉孜县的3岁藏族女孩成功接受左侧髋关节矫形手术后康复出院。医护人员特意为她举行了欢送仪式,送上蛋糕和毛绒玩具等礼物。

小拉姆患有先天性双侧髋关节发育不良伴脱位,步态异常已两年。今年4月,上海市杨浦区中心医院第四批“组团式”援藏医疗队在西藏拉孜县开展日常诊疗时发现了小拉姆的病情。受限于当地医疗条件与家庭经济困难,小拉姆的治疗被延误,若不及时手术,她将面临无法正常行走甚至丧失行动能力的风险。

对此,援藏医疗队迅速与后方医院沟通协调,并安排医疗队员全程陪同,跨越4000公里将小拉姆安全护送至上海。

小拉姆入住后,杨浦区中心医院迅速成立由骨科、麻醉科、手术室、护理部组成的“沪藏爱心诊疗组”。医院为她安排了家庭式病房,布置藏族特色装饰、赠送藏语绘本与玩具,并根据其饮食习惯定制三餐。护理团队还每日陪护小拉姆,通过动画片、儿歌等互动消除她的不安和紧张。

抵沪前,骨科专家已提前制定手术方案。经三维CT重建、步态分析明确诊断后,考虑到患者年龄小,团队决定先行左侧手术,制定了左侧Pemberton骨盆截骨、股骨截骨矫形术方案,并邀请上海市儿童医院小儿骨科王隼教授指导。

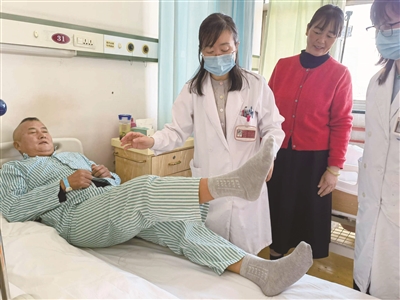

手术顺利完成,用时一个多小时,术中出血不到100ml。术后,医院还制定了早期康复计划,通过人工外固定支具固定患侧髋关节,减少关节活动引起的疼痛不适。护理团队通过定期翻身、拍背、擦身、洗头,为小拉姆消除手术带来的不适感。小拉姆恢复良好。

据悉,专家团队计划半年后为小拉姆行右侧矫正手术,助其彻底康复、茁壮成长。

又讯 来自云南丽江永胜县的季昌鹏,曾是“能扛百斤玉米”翻山越岭的务农好手。然而,一场突如其来的疾病让他在短短四个月内从手脚发麻发展到全身肌无力,连呼吸、吞咽都成奢望。妻子陈艳英回忆道,“在云南跑了好几家大医院,始终查不出病因。他躺床上喘不过气时,总觉得自己熬不过去了。”这个靠种地、打工维生的家庭,被迫为治病四处借钱。

就在一家人绝望之际,永胜县人民医院接诊医生拨通了杨浦区中心医院的远程会诊电话。曾在该院驻点帮扶一年的神经内科医生陈淑华,通过视频调阅病历、观察患者体征,敏锐锁定“急性格林巴利综合征”——这种发病率在0.81-1.89/10万人/年的疑难少见病,早期的治疗十分关键,若延误治疗将导致永久瘫痪甚至死亡。此时,季昌鹏发病已超四个月,沪滇医疗协作绿色通道为他紧急开启,一场与生命的赛跑就此展开。

上海团队连夜制定方案:通过神经活检确诊“急性格林巴利综合征(轴索型)”后,神经内科联合血透室、康复科实施免疫球蛋白治疗与血浆置换,并24小时监测呼吸功能避免气管切开。治疗首日,季昌鹏的肌力便开始恢复;康复团队同步介入神经康复训练。30天后,这个曾被判定“可能残疾”的汉子,已经可以独立行走。出院时,季昌鹏哽咽道:“刚来时吃饭走路都不行,连喝水都会呛,现在终于又能自理了……太感动了!”

“虽然我们结束了驻点帮扶,但对山区患者的守护不会断线。”陈淑华坦言,神经活检等检测在边远地区尚未普及,是此次确诊难点。作为援滇医生,她与团队在当地开展了一系列技术培训,但罕见病、少见病的诊治仍需硬件支持。

如今,上海专家通过远程系统随时为云南基层医院提供会诊支持,重症患者到沪治疗可享“挂号-住院-治疗”全流程绿色通道。此次院方还为季昌鹏减免全部医疗费及往返机票,为其减轻经济负担。陈艳英连声道谢:“没想到上海医生走了还能这么帮我们!”

记者手记

从求医无门到重获希望,从短期支援到长期守护,医疗帮扶的更深层价值,不仅是技术的传递,更是责任的延续。当“云端会诊”成为深山问诊的“标配”,当医生从“帮扶者”变成“永远在线的守护者”,健康中国的微光,正在照亮更多被疾病遮蔽的人生。■毛信慧