本报讯 日前,“声音·记忆·上海”主题公益传播展示暨上海市公益传播创新研究基地揭牌活动在国歌展示馆举行,活动由上海东方宣传教育服务中心(上海市公益广告协调中心)、杨浦区委宣传部、杨浦区文化和旅游局、同济大学艺术与传媒学院等单位联合主办。

据介绍,“上海市公益传播创新研究基地”由上海东方宣传教育服务中心(上海市公益广告协调中心)和同济大学艺术与传媒学院共同发起成立。作为进一步深化市委宣传部与同济大学在新闻传播学领域“部校共建”成果的有力举措,基地将充分发挥公益宣传在弘扬城市精神品格、助力城市文明建设等方面的重要作用,通过打造集理论研究、内容孵化、人才培养于一体的高水平创新平台,积极探索和形成公益传播的“上海模式”。

同时,上海东方宣传教育服务中心(上海市公益广告协调中心)、杨浦区文化和旅游局、同济大学艺术与传媒学院三方正式开展携手共建,探索构建政府部门与高校专业力量协同联动开展公益传播的新型合作模式,以“IP化”创新公益传播表达方式,联手打造公益传播红色IP资源库,开展创意赋能、数字传播、宣传展示等共建联动,以公益宣传助力习近平文化思想最佳实践地建设。

活动中,国歌展示馆带来了情景剧《励国之歌》片段,李白烈士故居志愿者讲解员郭慕彤深情讲述了红色故事《电波传薪火》。同济大学艺术与传媒学院学生赵祉涵、陈宜杰带来二重唱《共筑中国梦》,将现场气氛推向高潮。

与活动同期举行的还有“人民城市‘益’起践行”公益广告作品展。展览汇聚了2022年以来全国和本市公益广告征集展示活动的优秀作品,聚焦培育和践行社会主义核心价值观,通过公益广告作品的创意表达,绘制文化培育的生动画面,定格城市文明闪耀瞬间,发出向善向美的积极倡议。

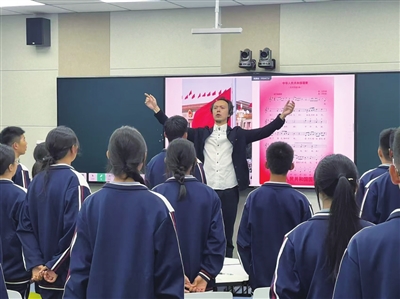

又讯 “1935年,中华民族正处于生死存亡的关头。《义勇军进行曲》的诞生,吹响了战斗的号角……”日前,一堂名为《国歌嘹亮,精神永存》的音乐思政课生动开讲,成为上海、果洛两地爱国主义教育协作的一次创新尝试。

课程由中组部上海第六批援青干部人才、上海音乐学院援青工作站教师、现任职于果洛西宁民族中学的胡骏主讲。通过国歌展示馆提供的历史资料以及国歌背景和法律知识的视频介绍,他向学生们讲解了《义勇军进行曲》如何用46秒表达出磅礴的力量和深厚的情感,展现出中华民族的不屈精神。

胡骏解释道,歌词中“中华民族到了最危险的时候”是一种永恒的警醒,激励着中华儿女居安思危、永不懈怠。也正是这些饱含血性与牺牲精神的歌词,结合激昂澎湃的旋律、铿锵有力的节奏,带来了极强的感染力,共同铸就了歌曲震撼人心的效果。

课程设置了军乐团管乐器配器讲解环节,介绍各类管乐器在阅兵演奏中的不同作用。依托国歌展示馆提供的多个国歌官方录音版本,帮助学生们了解不同乐器组合传达的不同情感。国歌展示馆还通过“国歌故事进课堂”线上课程,讲述了国歌的故事与国歌立法。

“起来!不愿做奴隶的人们!……”胡骏指挥全体师生共唱国歌,是课堂上最为激动人心的场面。当《义勇军进行曲》的旋律响起,数千名师生同时起立,在不同的场地高声歌唱。歌声仿佛穿越时空,与抗战岁月里那些为民族存亡而呐喊的先辈们产生了精神共鸣。

不少学生表示,通过这堂课更加理解了国歌的含义,更加懂得了如今的幸福生活来之不易。

记者了解到,本次音乐思政课是沪果两地教育帮扶合作的成果。未来,国歌展示馆将继续深化上海、果洛两地教育协作共进,激励新时代青年铸牢中华民族共同体意识,迈向民族复兴的美好明天。■宗禾 汤顺佳

(部分稿件综合自同济大学官方网站)