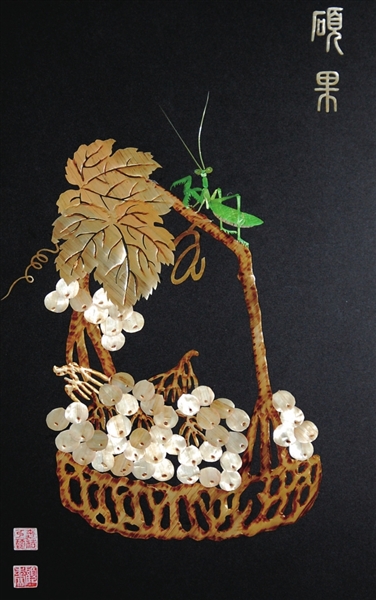

麦秆画是一门剪贴艺术。麦秆要经过熏、蒸、漂、刮、推、烫及剪、刻、编、绘等多道工序,依麦秆本身的光泽、纹理和质感,一般不着色,根据需要进行剪裁和粘贴而成。麦秆画具有光泽透亮、装饰效果好、艺术感染力强等优点,制作出的人物、花鸟、动物栩栩如生,活灵活现,给人以古朴自然、高贵典雅之美。

6月26日,作为杨浦区非物质文化遗产——麦秆画传承人之一的顾志富在岳阳医院去世。不久前,我国的“文化遗产日”刚刚过去,社会各界对文化遗产生存环境和保护现状十分关注。在为因病去世的顾志富感到惋惜的同时,也许有些人不禁要问,当一项非物质文化遗产真的成为了一份“遗产”,那么这份“遗产”能否被完好地保存下来?

记者从顾志富妻子口中了解到,老人最后的心愿就是将一本由毕生所学汇集而成的麦秆画教材出版面世。

虽患病,传艺仍在继续

记者翻阅杨浦区非物质文化遗产名录得知,杨浦目前拥有23项非物质文化遗产,其中上海港码头号子、江南丝竹为国家级非物质文化遗产,上海花样经、棕榈叶编织、建筑微雕、绵拳为市级非物质文化遗产。在政府部门重视、支持以及社会各界的关注之下,区非物质文化遗产的保护工作取得了一定成效。

在病中,顾志富的妻子曾一度劝他不要再做麦秆画了,身体最重要。顾志富的挚友韩菊生告诉记者:“在被查出患白血病后,老顾还是到处上课,到社区、到学校,为大家讲授麦秆画技艺,经过好几次化疗之后,身体终于支撑不住了。”

对于重在“保护”与“传承”的非物质文化遗产来说,政府支持和社会关注在一定程度上解决了“保护”的问题,但这只是暂时的。只有把“非遗”一代代传承下去,才是对“非遗”的永久保护。

去年3月6日,区非物质文化遗产进校园活动正式启动,同时15所“非遗”进校园的试点学校被命名。这个举措让非物质文化遗产深入到了学校,让更多的青少年认识“非遗”、学习“非遗”,为“非遗”的传承提供了有利途径。

刊印成册永传后人

刚过花甲之年的顾志富被诊断罹患白血病后,这个噩耗给他的家人带来了很大的打击,区非物质文化遗产保护分中心和顾志富所在的控江路街道对他的病情十分关注。当病情逐渐恶化,顾志富便萌生了一个想法,自己虽然不能继续上课了,如果把这些制作技巧记录下来,印成教材,这样就能将毕生所学永远地留下来。

令人欣慰的是,控江路街道与顾志富的想法不谋而合。在达成共识后,街道社发科马上就行动起来。6月25日,韩菊生又一次来到了街道,找到了街道负责非物质文化遗产工作的专职工作人员何洪。韩菊生与何洪曾多次探讨教材的细节,用什么纸张、用什么底纹,都一一甄选。何洪说:“目前这本书正在拟定小样阶段,不久之后就可以刊印成册。”

记者手记

非物质文化遗产之所以迫切地需要保护和传承,就是因为其无法用物质的形式永久地留存下来。顾志富用毕生所学制作教材可以视作为非物质文化遗产传承的一种物质方式,但是他对于麦秆画的独特理解、诠释和精髓却无法用语言、文字、图画的方式留存下来。怎样才能更好地保护、传承非物质文化遗产?看来还需要社会各界进行更深入的探讨及积极的尝试。