8月22日,区绿化市容和管理局召开杨浦区街镇生活垃圾分类减量工作推进会。记者从会上获悉,今年,杨浦区已新增完成72个居住区、10家机关单位、64家教育单位、3座公园、19家集市菜场的分类工作。截至目前,全区居住区垃圾分类覆盖率已达到34.3%。针对现阶段垃圾分类的推进工作,区绿化市容局相关负责人表示,垃圾分类正在逐步推进中,但难点在于市民了解不够,垃圾分类观念还没有深入人心。

垃圾分类试点工作逐步推进

2011年新江湾城街道被列入上海市垃圾分类试点工作的首批18个试点街道之一,建德国际公寓等6个居住小区率先开展试点。当年,完成了街道辖区内全部21个居住区、1家机关、6家学校、5家企业单位、1家菜场分类试点及所有餐饮企业餐厨垃圾分类收运工作,实现了整区域推进,为之后的分类工作积累了经验。

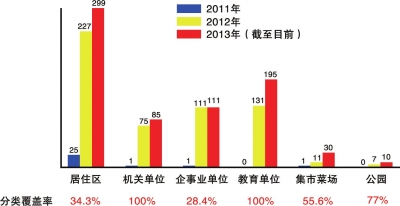

在区生活垃圾分类减量联席会议办公室统一组织下,细化分类减量工作各项任务分工,即区绿化市容局总体牵头,居住区强调属地管理,由各街道(镇)负责推进;机关单位、学校、公园和集市菜场分类工作强化行业指导,分别由区机管局、教育局、绿化市容局、商务委协调落实。自2011年启动生活垃圾分类减量工作至今,已经在全区299个居住区、85家党政机关、111家企事业单位、195家教育单位、30家集市菜场、10个公园推行了生活垃圾分类。

区绿化市容局相关负责人告诉记者,今年要完成全区机关单位、学校、公园和有条件的菜场四类场所分类全覆盖的目标任务。目前,机关单位和学校已实现分类工作100%全覆盖。

追寻一袋厨余垃圾的轨迹

有居民会问,自己分好类的垃圾,最后归宿是哪里?

8月20日上午,记者来到新江湾城街道的建德国际公寓,居民王阿姨将分好的垃圾扔到垃圾桶后,随即被小区保洁分拣员拉到垃圾压缩站进行二次分拣。

“生活垃圾(干垃圾)还是和原来一样,通过中转站压缩后运往专门地方进行填埋;废电池和废旧灯管每隔一段时间会有专业单位来收;废旧衣服由物业预约废旧衣物专业回收单位进行回收处置,好一点的捐到希望工程,没法用的就打成浆做原料。”小区物业人员告诉记者,这些垃圾处理中,最复杂的就数湿垃圾了。

据该居民区党总支书记王梅介绍,小区内设有28处干湿垃圾分类投放点,因为目前居民垃圾分类还不是百分之百精确到位,所以每天早上8点左右,2名分拣员会将这些垃圾进行二次分拣,经过“挑挑拣拣”后,平均每天可以拣出6-8桶湿垃圾。“如果居民分类分得好的话,处理起来效率能提高不少。”王梅说,分拣后的湿垃圾被运往军工路进行分类处置。

记者了解到,位于军工路3703号的杨浦区餐厨垃圾处置厂主要负责处理区域内的餐饮店、学校、企事业单位产生的餐厨垃圾,还包括小区湿垃圾。处置厂采用机械化操作,将餐厨、厨余有机垃圾再次分拣后,进行生化技术处理,经固液分离、粉碎、加热及发酵后加工成有机肥料。

据相关工作人员介绍,从粉碎到脱水约耗时3小时左右,10天后厨余垃圾化身初料。大约一个月后,初料变成有机肥料,最终形成的肥料将销售至市绿化工程公司,实现了湿垃圾的再利用。

难点在于市民还不够了解

记者在不少垃圾分类试点居民区内看到,按照厨余果皮、其他垃圾、玻璃、有害垃圾、废旧衣服、可回收物六大类划分的分类垃圾箱已经在小区的各个角落就位:在宣传栏内,张贴着垃圾分类的倡议书和温馨小提示;活动室门口,摆放着详细介绍如何进行垃圾分类的宣传板。

记者在走访中也发现,部分居民仍然将垃圾“一锅烩”随手丢进垃圾桶内。一位市民表示,听说过垃圾分类这回事,但是具体怎么做不是很清楚。而另一位市民则觉得垃圾分类是件麻烦的事情,不愿细分。

“分类垃圾桶标注是一目了然的,但垃圾桶内,各种垃圾随意扔的现象比比皆是。”区绿化市容局相关负责人表示,通过宣传,市民群众对垃圾分类的目的意义有一定了解,主动分类、主动参与意识也在不断提升,但仍有居民不愿意配合分类工作,而参与分类的居民也没有完全按要求做到干、湿分离,这也造成居住区生活垃圾分类投放质量不高,给二次分拣工作带来很大压力。

天更蓝,水更清,这是居民所期盼的。针对今后垃圾分类的宣传工作,区绿化市容局将继续委托社会公益性组织杨浦阳光社区服务管理中心开展绿色账户各项推进工作,开展“绿色大讲堂”培训与“专项回收日”主题活动,进一步深化市民的环保意识和参与垃圾分类的自觉意识。据统计,今年以来,杨浦区已开展各类宣传培训60次,举办“专项回收日”活动50次。

记者手记

垃圾正确分类后通过回收利用可变废为宝,根据相关数据统计,1吨废纸经过加工处理,可再生出约800公斤的新纸,所以,如正确处理,就算垃圾也能变成财富。但是,沿袭已久的垃圾混装习惯,并非一朝一夕就可改变,有关部门要加大垃圾分类处理的宣传以及相关专业知识的普及,使广大市民尽快养成垃圾分类的习惯。