即便如此,相比让个人陷入原子化存在的都市化和工业化,乡村似乎可以提供更多也更为自由的物质和思想生活的空间,这就不可避免地促成了知识阶层对乡村的美化,刻画一种天上人间般的田园风情。这样的美化,显然是经不起求证的,更不可能起到让更多人回归乡村的作用。

城市化进程中,都市生活、商业、文化一向被描绘为堕落甚至罪恶的所在。以巴黎为例,法国本土以及居住在巴黎的外国小说家、诗人,作品中常常描绘出两个形态上完全不同的巴黎,一个是罪恶的神秘之都,另一个则是充满文化气息的老巴黎。所谓“罪恶的巴黎”,在文学作品中具体被描述为疾病蔓延、阴沟堵塞、垃圾恶臭,这主要指的是旧巴黎无法适应城市居民物质和文化需要而呈现出的乱象。巴黎在19世纪掀起过一场颇为彻底的近代化改造,大作家巴尔扎克对此的评价却又变成了“一座没有历史的城市,到处是没有记忆的人,没有眼泪的心、没有爱情的灵魂!一座涌动着背井离乡的流民和人满为患的城市,你可能会扩张,可能会成为世界之都;你却永远没有自己的公民……”

如上这些,就是今天的人们在怎么看待乡村及其衰败、如何重建乡村的生产和生活活力等重大问题上产生纠结的原因。冲破这种纠结,既需要祛除那种简单化的偷懒思维(美化乡村,并将自身问题都归结于城市),更有必要领会到坚守本土的意义。正如钱理群先生2001年11月在为“西部阳光行动”青年志愿者进行的一场讲话中所提到的,在全球化的中国,我们可以选择坚守在本土,抑或始终漂泊。后一种选择可能会为自己带来更多机会,获得更为广阔的上升空间,但没有根系的生命的生活,会让我们自己在每一个漂泊的居处难以进入,甚至主动疏离,由此上升为自我危机。

反之,所谓坚守本土,所坚守的无论是自己所能与之建立起某种精神上联系的城市,还是乡村,意识上的觉醒就为自己寻得了打破原子化生存的可能。非但如此,在越来越多人意识到乡村重建的价值,其中部分人参与到这类行动的当下,懂得“坚守”也就懂得尊重乡村而非将之作为被动等待改造、“拯救”的静默客体。

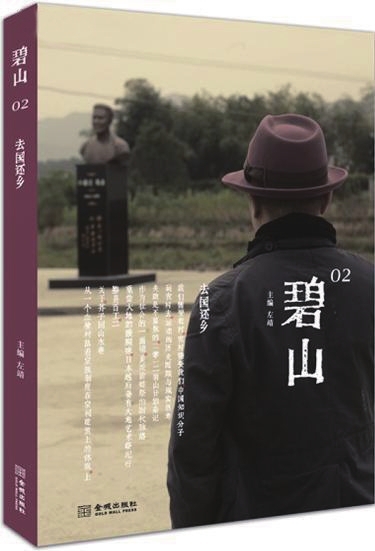

前述钱理群先生的讲话稿,被收入了最新出版的《碧山02:去国还乡》一书。这本书明白无误的点明了“还乡”的主题。都市人的乡村田园梦想,在乡村普遍衰败化的当下,无异于可笑可叹的幻想。但这并不意味着让这样的梦想变成现实的可能性。由此提出的第二个重要问题在于,发生这种转变的乡村,究竟是为了满足都市人“逃出围城”愿望,并在此过程中通过发展“农家乐”等低产值附属产业,让农民变得更富裕一些;还是根据每个地方乡村的历史沿革、文化基因等具体情况,尊重农民意愿并争取其最大限度的参与,文化理念上则致力于“复旧”?《碧山02:去国还乡》书中《郝堂素描》、《精神返乡:渠岩与许村的故事》等案例文章给出了后一种选择的实践说明。

《碧山02:去国还乡》一书收录的《家庭式实践:庆兴楼保护发展的循序渐进之道》一文则揭示出了官方、企业界、文化界过去寄予厚望的借助旅游开发拯救文化遗产、乡村的政策思路,在实践中遇到的大问题。即以该文提到的庆兴楼等福建土楼为例,为了符合世界级旅游景区的标准,土楼被博物馆式地保护,从宁静的农村社区变成了人满为患的旅游集散地。原先居住在土楼的村民只能离开,这也让土楼进一步陷入到加速破损的状态。 (来源:新华读书)