詹姆斯·华生

浙江大学出版社

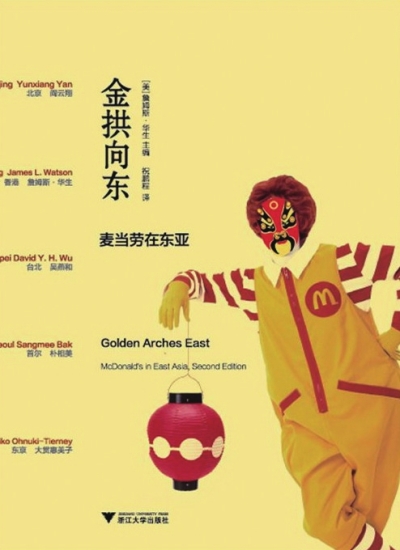

本书描述了麦当劳在东亚五大城市:台北、香港、北京、东京、首尔,如何融入当地文化的成功经验。在跨国经营的背后,麦当劳其实十分重视文化差异这件事。

《金拱向东》的产生源于詹姆斯·华生的一次奇遇,他从美国千里迢迢来到香港,却被当地人邀约到麦当劳进餐,这促使华生去思考当地人和麦当劳的关系。上世纪90年代中期,华生和阎云翔、吴燕和、朴相美、大贯惠美子几位人类学家一起,对麦当劳在香港、北京、台北、首尔和东京这五座东亚城市的生存情况展开调查。

在探讨麦当劳与社区关系的同时,他们也对时代与社会的因素展开了全面的考察。麦当劳进入东亚的时段,正值这五个国家和地区经济发展的黄金时代。亚洲四小龙崛起和中国的改革开放带动大量新兴中产阶级的诞生,这些人形成了宏大的消费市场,为麦当劳的进入提供了独一无二的时机。

伴随着经济发展,东亚的家庭结构也发生了剧变。年轻夫妇的独立意识加强,开始从大家庭里脱离出来。家庭的天平逐渐向年轻一方倾斜,孩子成为家庭的核心。家庭结构的改变使青少年的消费能力大幅增加,年轻人成为麦当劳消费的重要力量。

对于年轻、消费能力较强,又对现代世界满怀憧憬的消费者而言,麦当劳成为了美国文化的象征和符号,在麦当劳用餐是他们建构身份、接轨国际的消费方式。研究者们不约而同地发现,在麦当劳进驻初期,五个城市的消费者普遍把用餐转化成了一种想象“美国文化”的途径。

面对全新的外来食品,消费者有何评价?消费者的喜好如何影响到麦当劳的生产体系?这一系列的问题是读者感兴趣的,也是前人所忽视的。五位研究者立足各自的社区,从生活化的场景出发,为我们讲述了一个又一个的麦当劳故事。

阎云翔发现,创办之初,麦当劳成为北京新兴的中产阶级和孩子们的最爱,情侣们在这里约会,孩子们在这里过生日,他们来麦当劳是为了体验异国文化。为了迎合他们的需要,餐厅一度“发明”了情侣专座和“麦当劳阿姨”,营造了既有异国风情,又有家庭氛围的场所。

华生的研究也表明,香港人也在很大程度上改变了麦当劳的初衷。习惯了吃早茶的人们把汉堡看成是小吃而非正餐,常常感觉麦当劳“吃不饱”。

吴燕和则探讨了麦当劳和台北的青年文化。麦当劳以独特的企业文化吸引年轻人来打工,把“努力就能获得提拔”的企业理念灌输给年轻人。年轻人有了较强的消费能力,又以实际消费支持了麦当劳。

朴相美的研究从民族主义的视角切入,首尔人把麦当劳看成美国霸权的象征而强烈抵制它。为了迎合韩国人的口味,麦当劳不得不采取研发泡菜汉堡等本土化的菜色来“曲线救国”。

大贯惠美子则聚焦于麦当劳对东京人餐桌礼仪的影响。成年人习惯了麦当劳的分餐制度,但年轻人更喜欢一起进食,并在餐厅交友集会。另一方面,受传统卫生观念的影响,东京人没有接受直接用手拿汉堡的美式吃法。

华生的团队以美国式的实用主义和乐观主义,为我们描绘了一幅更加积极的图景。然而,面对碾压一切的生产机器,我们真的能彻底摆脱“麦当劳化”的梦魇吗?

面对全球化和工业化的浪潮,人类学家们恐怕过分自信与乐观了,以至于他们只看到了麦当劳呈现表象的多样化,忽视了多样化仍是在有限的生产机制中诞生的。面对麦当劳的金色拱门,华生等人作出了积极的评价,但这种评价却在无意识中起到了为美国全球扩张体系辩护的作用。 (来源:新华读书)