心肌梗死、脑卒中等心脑血管急危重症会随时危及患者生命,抢救必须争分夺秒。如今,走进同济大学附属杨浦医院(以下简称“杨浦医院”)的急诊大门,就能看到地上醒目的“胸痛中心”、“卒中中心”绿色通道引导标示。

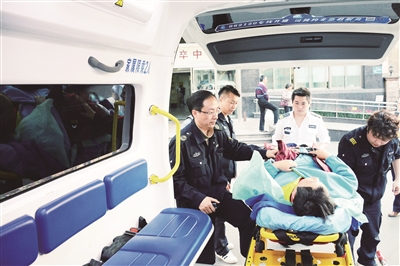

今年,首批“中国胸痛中心及基层胸痛中心”和“国家级卒中中心”在杨浦医院相继成立。这两条救治通道,可以大大缩短心脑血管疾病患者从入院到检查和治疗的时间,让医院实现院前急救和院内救治无缝对接,同时也为杨浦区乃至全市的心脑血管患者打造出一张区域协同发展的生命救治网络。

在急诊科,备有床边心肌损伤标志物快速检测仪(POCT)和心电图机器,可在18分钟内对心梗患者进行快速诊断。另一边,神经内科医生坐诊急诊室,可以直接对疑似脑卒中患者进行诊断。“如果我们发现有疑似急性心梗和脑卒中患者,会立即启动急救程序,由急诊护士全程陪同患者就诊。”急诊科护士王召娟说。

优化流程,与时间赛跑

“对于急性胸痛患者,时间就是心肌,时间就是生命,我们必须与时间赛跑。”该院胸痛中心负责人、心内科主任郑鹏翔介绍说,急性胸痛,病因复杂多样。对于急性心肌梗死的患者来说,25%的患者会在院外猝死,因此发病后尽快赶往医院,早一分钟抢救便多一分生机。若能在“黄金120分钟”内打通堵塞的血管,恢复心肌的血液供应,绝大多数心肌可以免于坏死。

过去,患者在普通急诊流程中,从拨打120,到院前急救、送达医院做相关检查,再请心内科会诊,准备手术,然后等家属签字,最后手术,要经历多个环节,耗费大量时间,很多患者因此错过了最佳救治时机。而“胸痛中心”就是通过建章立制、规范操作、优化流程,建立起一套科学、高效、规范的胸痛患者诊疗体系,专门为胸痛胸闷患者提供快速诊疗的绿色通道,以降低急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞等以急性胸痛为主要临床表现的急危重症患者的死亡率。

这一救治模式对患者的好处立竿见影。82岁的辛奶奶日前在养老院突发持续性胸痛,一个多小时无缓解,家人呼叫120急救。在救护车把辛奶奶送往医院的途中,120急救医生就完成了首份心电图采集。15:59心电图通过胸痛中心微信群发到值班医师手机上。“患者辛某,女,82岁,胸痛1小时,血压仅60/40。”“经会诊,有急诊PCI(经皮冠状动脉介入治疗)指征,建议绕行急诊科,直接送到导管室。”“收到,已开通静脉通道,预计5分钟后到达。”与此同时,急救医生开始与家属进行沟通,告知患者病情并取得家属同意。心内科当值医生立即启动手术治疗的绿色通道,检验、介入、麻醉等相关科室医技人员开始进行术前准备。16:10患者到达医院,绕行急诊室,走绿色通道直接抵达手术室。主刀医师确认后由家属签署知情同意书。16:40医生在病变处放入球囊对血管进行扩张,血管恢复了血流。从辛奶奶进入医院大门到手术成功结束,只用了短短30分钟时间。

把原先“串联”的步骤“并联”起来,无缝隙的抢救流程,极大缩短了危急患者的抢救时间。胸痛中心成立至今,已有172位患者得益于这一救治模式,得到了及时诊治。在医院去年开展的89台急诊心脏介入手术中,抢救心肌梗死患者的时间平均80分钟,救治成功率达99%。

科普大赛增强居民防控意识

不过,对于胸痛和脑卒中患者的抢救,仅凭一家医院是远远不够的。“因为患者可能有了症状没有引起重视及时就医,或者在基层医院首诊,没能被及时识别和转诊。”杨浦医院院长于德华认为,只有通过构建一个“区域卫生协同发展”的模式,缩短从发病到就医的院前时间,才能真正提高心脑血管急危重症患者的救治率。“具体来说,就是要让社区居民有足够的防范意识,让基层医生有足够的辨识能力。”

“脑卒中4小时内是溶栓的最佳时机,一旦出现肢体麻木无力、失语、视力下降等早期症状,一定要尽快就医确诊……”去年,由杨浦医院主办的首届“圣心杯”医学科普大赛在杨浦各社区如火如荼地举行,两部科普作品把社区居民带到了紧张、忙碌的急诊现场。该院30多支医疗团队带着各自的科普作品轮番登台,抛开高冷的医学术语,用生动幽默的方式为社区居民普及医学常识。

在神经内科团队自编自导的小品“与时间赛跑,拯救脑卒中”中,一名脑卒中患者从刚送入医院时的肢体无力、半侧瘫痪、不能言语,到经过溶栓治疗后能微笑、和家人握手,甚至下地走动,给观众留下了深刻的印象。“这看似神奇的一幕,并非艺术的夸张,而是发生在急诊室内真实的事例。”医院神经内科主任岳蕴华说。

25分钟,这是杨浦医院建设卒中中心以来,血管溶栓所创造的最短记录。在杨浦医院,家属推着脑卒中患者“各科室间飞奔”的场景不见了。“以前要排队做检查,急诊医生怀疑脑卒中,再请神经内科医生来会诊,现在急诊室,有我们神经内科的专科医生坐阵,一旦发现高危脑卒中患者,由医生陪同病人去做CT,路上进行治疗方案沟通,一旦CT确诊就签署手术同意书,在急诊室就地开展溶栓治疗。”岳蕴华说。从去年5月创建至今,杨浦医院卒中中心每月急诊量约600例,患者入院静脉溶栓时间由原来的平均60分钟缩短到45分钟,使缺血性脑卒中治愈率大大提升。

在杨浦医院,对于如何识别心脑血管急危重症患者,不仅仅是心内科、神经科医生,从预诊护士到后勤人员,甚至是安保人员,都接受过相关培训。“来就诊的心脑血管急危重症患者,随时随地都有可能倒下,最先发现的往往是保安、保洁人员,我们要求每个职工都要具备急救意识,了解两个中心的流程。”于德华说。

区域协同,为基层全科人才“造血”

在三级医院带教下,现在只要5分钟,社区做的检查便可实时传送至三级医院,经专家诊断后再返回结果,如此一来,居民在社区也能享受到同质化诊疗服务。

日前,上海市全科医学临床质量控制中心在杨浦医院挂牌成立,填补了本市在全科医学质量建设方面的空白。

自2015年起,杨浦区卫计委投入专项资金,由杨浦医院着手杨浦区11家社区卫生服务中心,用3年时间培训社区所有副主任医师以下全科医生。项目培训从心电图诊断能力到放射科读片能力、慢性病信息化管理能力,社区诊治能力得到大幅提高。

作为全科规范化培训医学生、全科医学方向研究生和在职社区医生的培训基地,近年来,杨浦医院积极致力于发展全科医学,这在三级医院中是十分少见的。杨浦医院4年前成立“全科医学科”,为社区全科医生的实力提升奠定扎实基础。成为继复旦大学附属中山医院之后,本市第2家开设全科医学专业的三级医院。

“尽管从经济效益看,开设全科医学科并不划算,但在区域协同发展过程中,医院作为区域医疗中心责无旁贷。”于德华说,我国全科医学起步较晚,存在较多质量管理制度上的缺漏,急需要全面开展全科医学医疗质量管理制度和行为规范建设、加强全科医学运行模式及质量的评价、考核与改进、强化对全科医学人才队伍的工作能力的培养、提高社区卫生机构与区域医疗中心的全科医学质量。

2013年,同济大学医学院正式成立全科医学系,由同济大学附属杨浦医院牵头组织建设,同时在院正式建立全科医学科,科室于次年正式运行。全科医学系通过与美国内布拉斯加大学医学中心及国内专业学术机构全面合作,建立面向高校全科医学生、规范化培训医师、社区全科医师和社区卫生管理人员等不同对象、涵盖多层次(本科和硕博士研究生)的全科医学教育体系。

在医院的行政楼内,挂着一幅《穆雷医生》。该画是英国画家塞穆尔·卢克·菲尔兹创作于1891年的一幅著名作品,描绘了画家的亲身经历。1877年,画家的小儿子,一岁多的菲利普不幸罹患天花,即将死去。画面中,他们的家庭医生穆雷坐在床榻前,神情专注地望着患儿,如慈父般陪伴着即将死去的孩子,眼神中流露出怜悯和哀伤。低矮的小屋内,昏暗凌乱,可以看出当时画家家境贫寒。光线集中在医生和患儿身上。背景的阴影里,站立着茫然无助的画家本人和泣不成声的患儿母亲。这幅画是十九世纪医患关系和医生人文关怀的真实写照。

于德华认为,与临床技能同样重要的,是全科医生的人文素养。在他主编的全科医生规范化培训教材《全科医生人文素养》里强调,一名合格的全科医生既要能基于患者心理需求,给予情感安抚和人文关爱,还要能识别患者的心理特点、情绪问题,与其进行有效沟通。只有这样,才能对签约居民的健康问题进行及时、有效的识别和干预。今年,根据健康管理需求和社区医生科研能力状况,杨浦医院的全科医生培训项目中又添“健康管理、科研能力”内容,旨在更好地提升全科医生的综合能力。

目前在杨浦区,以杨浦医院为核心的医联体可覆盖周边11家基层医院。医联体与胸痛中心、卒中中心的一体化建设,将帮助更多的心脑血管危重症患者得到及时救治、改善预后,进一步提高区域整体医疗服务水平。