■李一能 张炯强 喻思南

2018年,上海举办首届世界人工智能大会,标志着中国的人工智能“先手棋”,落子上海黄浦江畔。近年来,上海科创版图稳步发展,越来越多小而美、精而专的科创集群在上海遍地开花,吸引全国乃至世界科技人才纷至沓来,科创已经成为上海最亮眼的城市名片。

中国的人工智能“先手棋”,已落子上海黄浦江畔

近日,商汤科技与上海联通签署战略合作框架协议,共同打造世界级人工智能产业集群,双方将深入贯彻国家发展新一代人工智能的战略部署,助力打造上海人工智能主阵地。

纵观历史长河,各国在科技领域的竞争从未停歇。在这场漫长的“赛跑”中,中华民族始终勇立潮头,以强大的科技实力奠定了延续五千年璀璨文明的根基。在进入科技“大爆炸”时代后,科技竞争速度之快与强度之大前所未有。在此背景下,加快建设具有全球影响力的科技创新中心,是国家赋予上海的重大任务和战略使命。

到2025年,上海科技创新策源功能明显增强,成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地;到2030年,形成具有全球影响力的科技创新中心城市的核心功能;展望2035年,具有全球影响力的科技创新中心功能全面升级,科技实力大幅跃升。2021年9月29日,上海发布的《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》,描绘出了上海科创中心建设未来五年乃至十五年的宏伟蓝图。

在向世界科技之巅冲刺的道路上,人工智能是一座绕不开的高峰。近年来,人工智能产业爆炸性发展,宣告世界进入AI时代,而上海在这一领域已深耕多年,有着深厚积淀和强大实力。早在2017年,上海就发布了《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》,首次将AI上升为上海优先发展战略。2018年,上海举办首届世界人工智能大会,标志着中国的人工智能“先手棋”,落子上海黄浦江畔。

人工智能作为上海三大先导产业之一,近年来发展态势迅猛。2019年起,上海发布了3批共计58个AI重大应用场景,如张江人工智能岛、临港数字孪生城等顶级场景陆续面世。2022年10月1日施行的《上海市促进人工智能产业发展条例》,是全国首部促进人工智能产业发展的省级地方性法规。根据2023世界人工智能大会公布的数据,上海规模以上AI企业数量已经达到350家,5年来几乎翻了一番;产值达到3800多亿元,几乎是5年前的3倍;产业人才更是达到了23万人,约占全国1/3。

上海闵行区马桥镇,历史悠久、风景秀美。就是这样一个低调古朴的江南小镇,竟汇聚了超过700家泛人工智能企业。上海市政府同意并印发《推进上海马桥人工智能创新试验区建设工作方案》,按照一体化规划高质量发展要求,上海马桥人工智能创新试验区选址闵行区马桥镇及其周边区域,力争用10年时间实现在生产、生活、生态等各个领域与人工智能深度融合,打造千亿元产业规模,建成具有国际影响力的人工智能创新发展新高地。

马桥镇的蝶变,只是上海科创版图近年来稳步发展的一个缩影。越来越多小而美、精而专的科创集群在上海遍地开花,吸引全国乃至世界科技人才纷至沓来,科创已经成为上海最亮眼的城市名片。虽然成果斐然、前景大好,但我们依旧要保持冷静与务实,在明确自身优势的同时,正视短板以及与世界顶尖水准存在的差距,锚定目标,坚定信念,一步一个脚印踏实奋进,为中国迈向科创强国之路贡献“上海力量”。

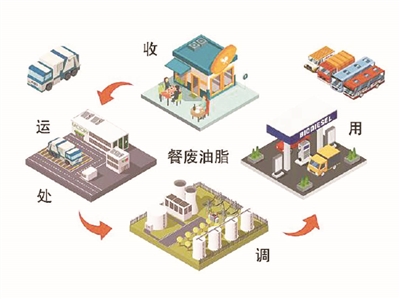

地沟油怎么“喂饱”柴油车?科研,不要总是问“有什么用”

说到“地沟油”,人们往往一脸嫌弃。餐废油脂(地沟油)回流餐桌严重危害人体健康,影响食品安全。殊不知,餐废油脂制生物柴油是性能优良的碳中性燃料,能助力交通领域“碳达峰、碳中和”。不过,餐废油脂处置及资源化利用存在“一致性制备难、发动机自适应控制难、资源化闭环应用难”等痛点。

科学研究如何助力餐废油脂处置及资源化利用?同济大学汽车学院教授楼狄明带领的团队为此展开了持久探索和攻关。他们以餐废油脂为原料,进行脂化后制备出车用级生物柴油,攻克了柴油机自适应控制技术等难题,获得2022年度上海市科技进步奖一等奖。

餐废油脂(地沟油)主要包括煎炸食品的废弃油脂、排入下水道的废弃油脂,以及厨余垃圾中的废弃油脂。上海有餐馆等产油单位4.9万余家,每年产生地沟油约10万吨,治理难度和资源化利用空间巨大。

“餐废油脂来源复杂,酸值波动极大,含有清洁剂、调味料等各类杂质,在生产制备过程中对工艺控制和品质控制要求极高。”楼狄明及团队成员张学旺说道。

项目创新地通过纳米级金属氧化物掺杂,强化催化剂活性组分的附着力,从而适应餐废油脂的酸值波动,提高催化剂活性、选择性和使用寿命。

与此同时,团队首创了全连续、全自动、一体化、分步式四塔联蒸餐废油脂制车用生物柴油成套技术,通过多级处理、空间酯化、智能精馏、在线调和等技术实现了复杂来源餐废油脂全过程连续化、自动化高质量生产,解决了餐废油脂生物柴油的一致性制备难题。

“这项餐废油脂处置和资源化利用项目的推广实施,可实现年碳减排2250万吨,碳交易额超过13亿元,在保障食品安全的同时促进交通运输行业低碳、可持续发展,将在全国餐废油脂治理和资源化利用中扮演重要角色。”楼狄明说。团队将持续推动餐废油脂处置和资源化利用“上海模式”的推广,向着全国餐废油脂全部实现资源化利用这一目标迈进。

本月,复旦大学还亮出一记科研“破冰”之举:设立相辉研究院,全球招聘“相辉学者”。这所全新的研究院有个新规则,对基础研究者,十年不考核。这是国内高校基础研究管理模式的大胆创新。

搞科研,总得搞出个啥,要么飞船上天,要么“蛟龙”入海,抑或量子通信、智能汽车之类的,这是普通人对科技的认知。然而,科研的最高境界绝非于此,人类顶尖的科学成就来自基础研究。

何谓基础研究?简单说就是破解大自然的秘密,而此类研究最初是看不到什么应用的,就是普通人看来的“没什么用”。而此后经过不断创新,却成为人类文明成果的核心。比如爱因斯坦的相对论、光电理论及能量守恒定律,没有这些,何谈激光应用,何来量子力学?

“不要总是问‘有什么用’。”相辉研究院首任院长赵东元说得好,中国基础研究突破难,难在人们总在问“有什么用”。基础研究要破题,首先要突破的,就是“功利心”。

中国科技人员的数量堪称世界之最,却往往受考核之困,要发多少论文,要申请多少个专利。如此功利环境,有多少人尚能保持一颗纯净心灵去探索世界呢?而基础研究之薄弱,恰恰与“卡脖子”相关联。技术的源头在人家那里,你再模仿又能如何超越?

科学是知识,是无用之用。抛开功利,建立基于好奇心驱动、从兴趣出发的科研创新支持体系。只有创造一个好的环境,容纳深邃的思维、纯粹的精神,才能做出原创的、突破性的科研成果,为中国的基础研究筑起基石。

“点亮”未知,把美好想象变为现实创造力

当代中国科幻小说畅销全球,本土科幻影片连连收获好口碑,科幻主题公园受到游客青睐……近年来,我国科幻产业迈入发展快车道。前不久,世界科幻大会首次在中国举办。这场科幻盛会展示了中国科幻产业的深厚创新潜力,为世界科幻产业发展注入了鲜活能量。

兼具科学与幻想元素,科幻是培育想象力的重要载体,能够激励创新创造。以人类对自然宇宙的持续追问为向导,科幻蕴含的奇思妙想,有时能给科学研究以启迪。从星际探索到人机对话,过去科幻作品畅想的场景如今许多都已成为现实。科幻作品满足了人们的好奇心、惊奇感,在推动科普方面有天然优势。比如,得益于《流浪地球2》《三体》等影视作品的热播,太空电梯、数字生命、核聚变等成为人们津津乐道的话题,激发了全社会对浩瀚太空的憧憬之情和探索决心。

今天,从量子科学、脑机接口到未来网络,不断拓展的科学前沿也为科幻创作打开了空间。当前,我国科技强国建设蹄疾步稳,重大成果接续涌现,人脸识别、智能驾驶等新技术应用走向深入,越来越多的人关注科幻、热爱科幻,科幻产业发展基础更加坚实。《2023中国科幻产业报告》显示,2022年中国科幻产业总营收达877.5亿元,科幻阅读、科幻影视、科幻文旅等板块发展势头较为强劲。

时代为科幻发展提供了土壤,人们对科幻也有更多期待。与日新月异的科技进步相比,我国科幻产业总体上处于起步阶段,科幻作家、受众群体和优质作品还比较欠缺,以科幻激发想象力、培育创造力的氛围尚未形成。面向未来,促进科幻产业高质量发展,不仅能为人们提供丰富的文化产品,还有助于点亮公众对未知的好奇和热爱,提升全民科学素质,培养出一批批科技创新的生力军。

政策引导、市场驱动,是产业兴盛的密码。科幻与科技、文学、影视、游戏等行业深度交叉,资源相对分散。营造良好的产业氛围和生态,有必要聚集相关资源,推动文学、漫画、影视、衍生品、旅游等全产业链发展。作为新兴行业,科幻产业培育也离不开政策支持。2020年,国家电影局、中国科协联合印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》,提出了加强扶持引导科幻电影创作生产等10条政策措施。

创新是引领发展的第一动力,也是科幻产业的重要生命线。正视科幻创作面临的挑战,需要鼓励创作者挥洒想象力,将中国本土的美学、文化与全人类的共同关切结合起来,创作出具有国际视野的高质量作品。科幻深受青少年喜爱,青少年也是科幻创作的重要力量。通过多种形式进一步激发青少年对科幻的兴趣,发挥科幻文学的教育功能,能够让更多孩子成为科幻爱好者、潜在的创作者、未来的科学研究者。

在世界科幻大会上,与会专家对我国科幻未来充满期待。从盘古开天、嫦娥奔月的浪漫想象,到“天宫”遨游、“嫦娥”落月的伟大实践,中国人从不缺乏想象力,更不断积蓄着把美好想象变为生动现实的创造力。搭建起想象与创新的桥梁,科幻将助力提升我国科技竞争力、培养创新人才。

(来源:新民晚报、人民日报)