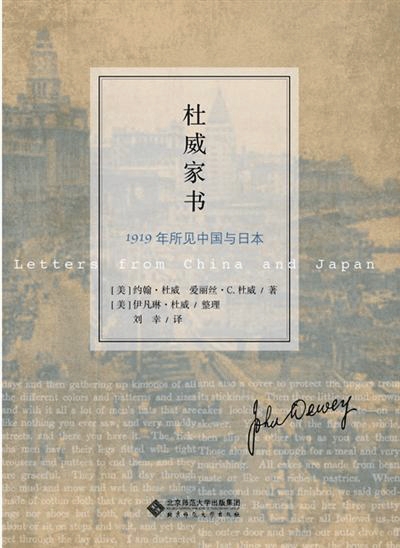

约翰·杜威 爱丽丝·C·杜威

北京师范大学出版社

1919年5月1日早晨,美国哲学家、教育家约翰·杜威在上海的寓所里醒过来。这一天,杜威给美国家中的子女们写信:“我们在中国睡了一晚,但现在还谈不上什么印象,因为整个中国还没有进入我们的视野。”

多半是因为舟车劳顿,5月1日的这封家信写得并不长。这一天的杜威大概也绝难料想,从那时候起,他将要在这个“还谈不上什么印象”的中国滞留长达两年零两个月,行遍十一个省,在各地举行大小两百余场演讲。杜威将带动着实用主义思潮,尤其经过胡适等人的发酵,席卷整个中国的教育界和思想界。

日本之行

事实上,刚到东京,杜威夫妇就开始用书信给子女们介绍起了自己在日本的见闻。东京的喧闹、女儿节的人偶、商店里的周到服务、壮丽的富士山和秀美的日式庭园,都被杜威一一记在了笔端。

日本朋友是以高规格招待杜威的,杜威也投桃报李,精心准备了在东京帝国大学的演讲,这就是后来他的名作《哲学的改造》一书的雏形。在3月5日的家书里,他开篇就说:“我现在已经举行了三次演讲。他们真是很耐心的民族,还有很可观的听众,大概五百人左右。”可是根据记载,杜威的第一讲,其实到场了一千余人,可见人数是逐次减少的。将杜威的在日演讲形容为高开低走,只怕并不为过。

不过,更让杜威感到忧虑的是高度集权的天皇制下,日本社会中的隐约可见的压制和束缚。杜威明确地感知到,明治维新以来狂飙突进的日本“如此迅猛地跻身于第一流的国力,以至于在许多方面都毫无准备”,因而不得不搬出天皇制,使之成为“一个统一且现代化的日本的象征”,但这种天皇崇拜,又反过来“成了压在日本人身上摆脱不掉的东西”。

杜威的日本之行只有两个月。就在他刚刚熟悉起日本的方方面面时,他又和妻子来到了中国。

亲历五四

在到中国后的第一封家书里,他就说:“我饶有兴趣地想要知道,在这个真正意义上非常古老的国家,人们是不是也像在日本一样大量讨论‘万世一系’。”所谓万世一系,指的正是天皇制。当时的中国人显然没有那么重的精神包袱,反而让杜威觉得“很有人情味”。和善,爱笑,这是杜威对中国人的印象。

但这种和善的反面,又往往近于犬儒。1919年的中国,北洋政府当道,谁也不知道国势将走向何方。杜威敏锐地注意到,中国人的口头禅就是“谁知道呢”。犬儒的精神之下是涣散。走在街头,杜威眼看着无数没有学上的孩子,长着一张张老成的脸,无所事事地晃荡在街头。谈及此事,他在家书里流露出的那种痛心感,到今天都格外扎眼。如果说日本是一个极端,那中国未免不是另一个极端。

就在这个当口,一件改变中国近现代史轨迹的事情发生了,那就是“五四运动”。巴黎和会的外交失败刺激了中国长期以来积累的各种矛盾。5月4日,众多学子聚集天安门,打出了“外争国权、内惩国贼”的口号,举行了声势浩大的示威游行。随后各界响应,罢工罢市,终于促成北洋政府拒绝在巴黎和约上签字。“五四运动”不只是五四当天的游行活动,更是一个长达数月的连续事件。从5月12日,杜威第一次在家书中谈及北京的风波开始,之后的家书里,他就持续不断地关注着运动的走向。

北洋政府的压制和普通民众的淡漠一度让运动走入低潮,但杜威始终坚信学生们的韧性。果然,这一次学生们以稚嫩的肩膀承担起了民族的重任。6月,运动进入高潮。杜威夫妇亲眼看到成百上千的学生在街头演讲,宣传抵制日货、拒签条约、保障自由。杜威在家信里说,“学生们曾经钻研过日本的进口商品里有哪些可以不借用资本,而直接用手工劳动来代替。等他们钻研成功之后,他们就去商店,告诉大家如何制造,如何贩卖,同时还发表演讲。”而后,北洋政府又实施了大规模的逮捕,甚至一度将北大校舍变为临时拘留所。但学生们全无畏惧,纷纷向学校涌来,“并且加强了四处演讲的活动……北京当局不能再拘捕更多的学生,只好驱散深深受感动的听众”。杜威就敏锐地感觉到,“总体来说,警察的溃败已经是注定了的”。

不久,天平果然开始向学生一方倾斜。6月10日,曹汝霖、章宗祥和陆宗舆的罢免令公布。各界人士继续抗争,终于使得驻巴黎的代表团28日没有在巴黎和约上签字。7月2日,杜威极其兴奋地在家书里写道:“今天的新闻就是中国代表团拒绝签署巴黎和约。这条新闻真是太好了,都不像是真的。”(来源:新华悦读)