2012年6月的一天晚上,我突然收到一封由《新民晚报》编辑转来的读者邮件。一位名叫朱俊星的读者在邮件中写道:看了2012年5月22日B5版“十日谈”——《行走在佳木斯路上》,作者:刘翔。我很想和他取得联系。看文章内容,他应该是我们在上海机床厂职工子弟小学读书时的同班同学……读罢这封邮件,我的眼前立刻就显现出朱俊星当年那稚气的笑容,小学时代的那些“青葱岁月”随即在脑海中浮现。

我马上按照朱俊星在邮件中留下的电话和他取得了联系。

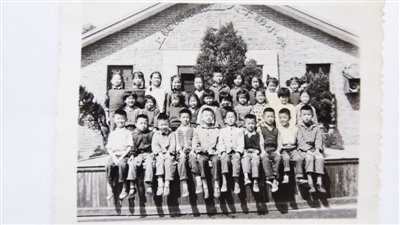

几天后,我们上海机床厂职工子弟小学(5)班的一些同学,在分别了45年之后重又欢聚一堂。

大家在回忆少年的糗事,感慨岁月荏苒之时,都不约而同地想起了当年的班主任李维棠老师。这位我们人生之路的第一位老师,如今在哪里呢?这位用现在的话来说很有腔调的老师,给少年时的我们留下的印象实在是太深刻了。

经过一番努力和周折,已经定居宁波的李老师终于找到了。当同学们听到远在宁波的李老师通过电话用带有上海口音的宁波话说道“同学们好!我很惦记大家”时,我们都很激动。

久违了!这一声熟悉而亲切的问候,多么像当年李老师走进课堂时的那一声开场白啊!同学们个个急着抢过话筒要和李老师说话。李老师言辞恳切地说,到上海看望自己当年的学生、到曾经工作过的坐落在佳木斯路上的上海机床厂职工子弟小学旧址“逛逛”,一直是他晚年的一个心愿。

2012年11月6日,在妻子和女儿的陪伴下,李老师来到了他曾经工作、生活过的上海和我们相聚。那天晚上我们师生欢聚,同学们端起手中的酒杯挨个走到李老师面前,恭恭敬敬地向这位我们少年时代的启蒙老师敬上一杯迟到了45年的谢师酒。当我走到李老师的身边说:“李老师,你还记得我的名字吗?”他立刻笑道:“飞人刘翔!”引得同学们哄堂大笑。

随着笑声的荡漾,岁月的时空仿佛重又拨回到45年前的小学课堂。当年我们这批同学作为上海机床厂的职工子弟,不仅就读于一个班级,而且绝大多数还是居住在松花新村和长白新村的邻居,父母又都是上海机床厂的同事,彼此朝夕相处,可谓“穿开裆裤”兄弟。那时又盛行“读书无用论”,在课堂里调皮捣蛋的人特别多。可是李老师却能把大家镇得服服帖帖。李老师曾是个军人,那个年代是崇拜军人的年代,在军人出身的李老师的“统治”下,再顽皮的学生也都变得老实了。当年只有30多岁的他总是穿着一件上下四个口袋的草绿色军装(在我军取消军衔制后,军官与士兵的区别就看口袋,士兵的上装是没有下面两个口袋的),像一个孩儿头似的和我们跌打滚爬地“混”在一起打篮球、扳手腕,我们唱歌时,他就拉起二胡伴奏。但如果谁在上课时讲话、做小动作,并且屡教不改的话,那么他就会毫不客气地将手中的粉笔头精准地向其“射”去。想必,在部队当兵时,李老师必是一个优秀的射击手。

45年后的今天,人到中年的我们和年近八旬的李老师在上海重逢。握着李老师那微微颤抖的双手,望着他那布满岁月“年轮”的脸颊,我不禁感慨万千,当年那个生龙活虎、充满军人血性的李老师真的老了,我们也同样不再年轻。当年就读的上海机床厂职工子弟小学早已“物是人非”,如今已成为杨浦区长白二村小学分校。

后来,我特意专程前往上海机床厂职工子弟小学旧址,拍了一些照片,并沿着操场和教学楼逛了好几圈。试图重新“捡拾与打捞”起那些遗落在校园深处当年一个小小少年的梦想和轻狂。然而,时光如水。昨天所有的“故事”都一去不复返了。我只有俯下身子,在校园的花圃里摘下一片绿叶,把岁月“藏”进自己胸膛。

但无论岁月如何无情,学生和老师的情谊、学生和学校的情感是永远拽得住、扯不断的。