捎世间的声音

小说中的“库”是一个捎话人,这是一种特殊而秘密的职业。战争隔绝了国家间的往来,捎话人便承担起传递信息的重要角色。

在这个关于捎话的故事里,受委托的库捎的是什么话其实并不重要,最终捎没捎成功也不重要,重要的是作为“话”的载体的人和驴,以及他们在相依为命中对世界的观照与相通。

刘亮程对声音和书写声音有一种痴迷。从《凿空》到《捎话》,皆是如此,仿佛这是他多出的一种对于语言的调度方式。譬如驴叫,有时是一道七色虹,飞架在夜空,有时是一块块砖,可以层叠起来垒成塔。这些声音,不仅有听觉的维度,还有颜色,有气味,有形态。有生命的东西和无生命的东西在文字中集体发声,众声喧哗,从历史深处传到今天。

“小说家也是捎话人,不管多久远的声音,只要能传到今天,都是有价值的、可听的,因为那都是人世的声音,尽管过去千年被风沙掩埋,被时间阻隔,但经由一个小说家将它捎带到今天,我们依然能听到那个时代的声音,感受那个时代的生与死。”像小说中的库一样,刘亮程并不能决定他想捎给世界的“话”能不能成功捎到,也无法左右最终接收到的将是哪些耳朵和心灵,作为一个作家,他只希冀,让那些话、那些声音在路上开始走起来。“捎话是一个开始,不是结束。”

现代人与自然界中的声音绝缘,不是听不到,而是在历史中遗落了声音。古人是有敏感的听觉的,并将他们所听到的自然万物保留在诗歌中,如关关雎鸠的“关关”,如伐木丁丁的“丁丁”,都是人和自然共同发声的美妙诗句。刘亮程由此有个有意思的说法:“人类千百年来创造的艺术,发明的语言体系,创造出那么多名词动词形容词,都是为呈现和形容自然、与自然万物交流、听懂人与自然的声音,而不仅仅是人的声音。”

语言的明亮与黑暗

库精通数十种语言,做捎话人时,能游走于不同的语言场中,在语言不通的国度之间充当媒介,也暗暗交流着秘密。

这种情景,对刘亮程并不陌生。他生活的新疆,是一个多语言融汇之地,四大文明曾在此处相遇,古代一度林立起灭着大大小小的国家,通行着各自的语言、文化、宗教。刘亮程小时候生活的村庄里,就往来着天南地北的人,耳中总是响着汉语的各种方言和各种少数民族语言——后者尽管听不懂,也不妨碍它们成为他在新疆的亲切乡音。

“你每学会一种语言,就多了一个黑夜。”这是库的师父告诉库的,通晓世间所有语言的师父,看见的不是语言带来的光明,而是语言照不到的黑暗。这也是刘亮程作为一个需要将语言运用到极致的写作者的体验和反思。“语言是最黑暗的,我们却只能借助她去照亮,这是书写的悖论。”语言的黑暗,在他看来,在于其中无法言说的部分,即便他是一个“对语言非常讲究的”、“自认为语言表现力是好的”的作家,也常常面对着想表达的东西在语言之外的困境。这是表达者无法逃避的宿命,也是他在小说中试图探讨的问题。

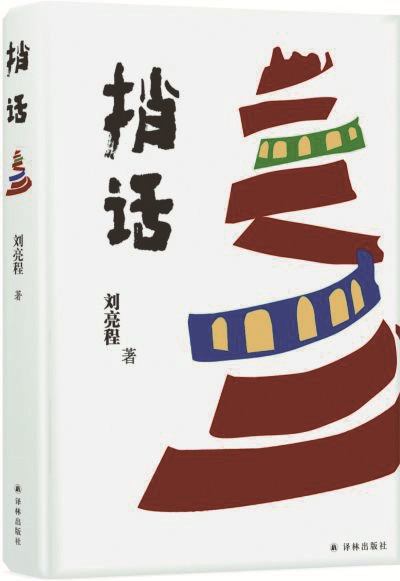

《捎话》的封面,被设计成抽象的塔的形状,是小说中的寺庙之塔,也暗喻着断绝了人类顺畅交流的巴别塔。在今天,微信等即时通讯手段的便捷,语言间的翻译也更为畅通,让我们不再需要捎话人的角色,但从另一个角度看,这些或许又会带来更多、更深的误解,人心间的距离也并不随之而消弭。

有灵性的世界

刘亮程以散文成名,村庄中的一棵草、一朵花,都与人气息相通,呈现某种独特的心灵体验和生命洞察,令人读之莞尔。《捎话》是一部完全虚构的小说,但依然能从中读出其散文的气象,不只是篇章与修辞,更是贯穿其中的那一种风格鲜明的万物有灵理念。

小说的一些篇章,是以驴的视角来叙述的,驴和人一样,有情感,有思维,有欲望,有灵魂。驴算得上是刘亮程最熟悉的动物之一,在他青少年时候曾遍布新疆,和人密切得像是邻居一样,尤其到了礼拜天,会有万头毛驴拉着万辆驴车在巴扎上聚集。可惜后来,这种能拉车的牲畜被电动三轮车替代了。刘亮程觉得,这不仅仅是少了一条生命、多了一件代步工具的简单事情——大地上没有了驴,就再也没有这样一种动物用它忧郁的眼神看这个世界了,人回到家里,也就再没有这样一双眼睛看着你,给你打招呼了。“这个世界变成了一个纯粹的人的世界,这样的人生是多么的荒谬,甚至没有一头驴去见证。”

万物有灵的观念,仿佛是自然而然地产生于西域空旷的自然环境中。写作之余,刘亮程喜欢看文物,沿天山一带出土有几千年来的墓葬文物,他惊奇地发现,里面大部分是祭天礼器,人的生活用品几乎没有。这让他震惊:“数千年来,人是靠着比物质更强大的精神性的东西在生活,靠着对天说话在生活。”他感喟道:“那时候的人是有灵魂的,知道与天和天地万物沟通。后来我们却不知道了,人变强大了,觉得自己不需要对一棵草、一朵云、一颗星星、一棵粗壮的树木说话了。但古人把这些带到墓葬里传到今天,让我们知道人曾经是那样生活的。”《捎话》是发生在一千年前的故事,通篇有种颠覆常识叙述的色彩,与一般的小说有很大不同,在时间和地域的遥隔之外,还因其渗透着刘亮程对那“有灵魂时代的生活方式”的理解与想象。那时的一切,都会与天地对话。■张玉瑶