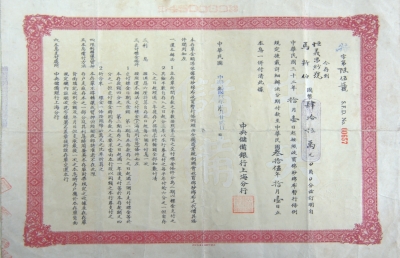

这是一张民国三十二年中央储备银行上海分行开具的“收买棉纱棉布特别定期存单”,这张存单的特别之处在于其突破了银行存单以货币存款的方式,将棉纱棉布作为存单的对象,并依据汪伪政府颁发的“棉纱棉布购买暂行条例”进行统购。可见,在当时棉纱棉布是何等的紧俏,纺织品又是何等的吃香。

曾经辉煌的纺织

自从黄道婆发明了手工织布机,上海便成为纺织产业的发源地,手工棉纺织日益兴盛,享有“松郡之布,衣被天下”的美誉。记得上世纪70年代,市郊周边农田里的主要经济植物是棉花,中学的课程里有学农劳动课,我还亲手采摘过棉花、体验过捻线劳动。

清末,“洋务运动”建造了上海机器织布局,开创了我国近代动力机器纺织新纪元,推动了上海棉纺织业的快速发展。到30年代,上海棉纺织业带动了包括印染、针织、毛巾被单、制线织带,以及毛纺织印染和丝织业的发展,成为规模最大、实力最强、人员最多的一个工业部门,到了80年代顶峰时期,几乎每个家庭中都有从事纺织工作的人员。

80年代,我在杨树浦的上棉九厂工作,工厂每天就像集市,早晨天还没亮,大步流星的早班工人已经踏步进厂;随后,洗梳后的夜班人员刚刚离厂,又迎了长日班的职工蜂拥而至。“四班三运转”,人歇机器不停,一年四季只争朝夕。当时,像这样性质的棉纺织厂在杨浦境内有10家,每每有大型庆典活动,棉纺厂的彩车锣鼓是最大、最气派、最震撼人心的,1992年九棉突破上缴利润5000万元,红色大鼓震耳敲响,报喜的场面让人记忆犹新。虽然,当年上海的纺织品出口有所下降,但也占到全市工业出口的23%,这个数据也成为上海纺织行业的最后辉煌。

逐渐消沉的行业

1984年,实行了30年的定量供应布票在各种计划票证中被率先取消,布匹在商店里敞开供应,货源充沛的纺织品率先进入了市场竞争。从此,上海纺织存积已久的产能过剩、缺乏原材料和劳动力优势等问题日益显现,出现了生产经营举步艰难的状况。

上棉九厂是由解放前的中纺十厂、十四厂、第二制麻厂合并组建的大型企业,在行业中也是为数不多的万人大厂。虽然,生产设备主要是二三十年代建立起来的。然而,几经努力也研发了先进的静电纺纱和无纺织布技术,改革开放后又引进了先进的棉纺织机。但是,在整个行业颓废的趋势下,显得独木难支。1992年,纺织大改组后,厂里生产的棉布棉纱失去了统购统配的庇佑,原料远赴河南、新疆采购,工人要到江苏、安徽去招,成本不断提高,产品的竞争力和附加值日渐失去,预期的收益难以变现,支出却与日俱增。九棉有退休职工近7000人,相比在职职工1∶0.68,他们的医药费报销由厂里负担,仅此一项就羁绊了每天必须的现金报销。

上海纺织顶层不得不作出“壮士断臂、优胜劣汰、生产压锭、人员分流”的决定,到了90年代末九棉已经减员过半,“空嫂”、“黄菊干部”是当时比较有影响的再就业,而更多人是在市场经济的大潮里自谋奋斗。昔日熙熙攘攘的杨树浦逐渐地宁静下来,原来的棉纺织厂也渐渐地消失,都市已不闻唧唧声。

存单留下的记忆

1992年,上海发行了股票认购证,一时间股票热吹生了证券市场,证券交易所如雨后春笋遍布申城。主业不行副业补,九棉也抓住机遇发展三产,开发所有能产生效益的资源,将厂部办公大楼租赁给了证券公司。

在腾房搬迁过程中,我清理一堆存放已久的废弃纸张,发现了这张印刷好似股票的存单,估计是早期作为资本家剥削工人的一张证据,觉得将它化为纸浆有些可惜,便继续保存了下来。今天看来这个不经意的发现,既是保存了这个已经消失的百年企业的记忆,又是一件能够直观反映上海纺织发展史的文物。透过这张存单的前后故事,让人深感上海纺织工业是近代中国工业和工人阶级的摇篮,是上海工业成长和城市发展的奠基石。