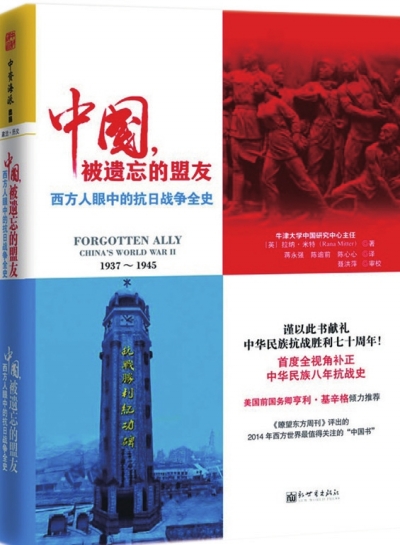

拉纳·米特,西方新一代中国抗战史研究权威,他在深度、客观、全面补正鲜为人知抗战细节基础上,以超越国别、超越民族的公知情怀指出,数十年来,西方人眼中的“二战”始终是一场美英苏领衔抗击法西斯的血腥战争,亚洲战场英勇抗击日本的中国却因种种原因被遗忘。

《盟友》具有“重新发现中国抗战史”价值,对于中国在亚洲战场抗击日寇,乃至整个二战中为世界反法西斯事业所作艰苦卓绝贡献以及不可抹杀的“盟友”地位,给予迟到的公正评价。

别说外国人会遗忘,就是中国人自身,对本民族历史亦存在谬误识见。有一种观点认为,中国抗日战争不是自己打赢的,而是借助外力结果,假如没有美国在广岛投放原子弹、苏联红军出军东北,中国抗战胜利非常渺茫。这不免有点妄自菲薄。中国军民同仇敌忾与入侵者拼死周旋,不仅在中华大地有效拖住日军过半精锐力量,而且还先后派遣40万远征军,赴缅甸与英美并肩作战,极大减轻了太平洋以及缅甸战场盟军压力。正是因为中国军民英勇顽强的抵抗,日寇才会在亚洲战场节节陷入被动,既避免了苏联陷入德、日两面夹攻境地,也保证了美、英等国逐渐掌握战略主动权。苏联出兵东北向关东军发动猛攻,不过是对已被拖到精疲力竭侵略者发出最后的致命一击。

亚洲战场英勇抗击日本的中国缘何被遗忘?国力贫弱是关键因素。相比其他同盟国,中国在政治和经济方面的力量薄弱,因而自主权很小。当时国民政府刚刚结束军阀混战、国家四分五裂局面,事业百废待兴,国库空虚,抗御外侮必然需要苏联、美国等盟国提供武器、弹药、粮草甚至军费等援助。处处有求于别人,被人遗忘再正常不过。“兄弟阋于墙”甚是遗憾。国共两党几度携手合作又几次分道扬镳,最终隔海分治。立足于历史长河广阔视野观察,抛开党派、权力与利益争斗,国共之争终归是兄弟内斗,本该“度尽劫波兄弟在、相逢一笑泯恩仇”,祖国统一关乎中华民族福祉,然而统一路径两岸至今尚未达成共识。“家中不和邻里欺”,现在随着国力增强,外人不敢欺了,自己遗忘民族历史令人唏嘘。

一直以来,人们对国民党军队在正面战场抗击日寇所作贡献以及作用认识不够、评价偏差,以致于生活于大陆的国民党抗战老兵长期遭受冷落。所以才会有如此悲喜交加镜头:当广西老兵关怀计划志愿者慰问一名隐没乡间60多年的抗战老兵时,老兵不敢相信,当志愿者说“凡是打过日本的都算”,老人竟孩子般嚎啕大哭起来。等了60多年后的“都算”,虽然来得很晚,毕竟还是来了。我们终于明白,要人家公正看待我们的抗战,我们更应该以同样的公正看待自己,还自己一个公道。即便是对于蒋介石本人,各方都应客观评价,他抗御外来入侵矢志不渝、坚持一个中国立场的民族气节与深明大义,应该得到海峡两岸人们共同尊重。

《盟友》重新认识中国在“二战”中作用,应该得益于中国自身的重大变化。

《盟友》可贵之处在于,它力图还原历史或“重新发现历史”。比如,蒋介石怎样对待抗战?蒋介石在日记中写道“中国自强之意义与责任,应具必战之心,而后可以免战”,“倭寇在卢沟桥挑衅……决心应战,此其时乎。”正是因为蒋介石的顽抗政策昭示着并非中国全境都甘于屈从日本嚣张的侵略,重庆才会经历日机轰炸的频繁洗礼;“一寸山河一寸血,十万青年十万军”热血口号以及台儿庄等战役悲壮惨烈,无不昭示蒋介石抗战到底的坚定不移。而在公开场合,蒋介石做出妥协姿态,但也暗中鼓动听任蔡廷锴的十九路军反击日军,无疑体现斗争策略。再如,“西安事变”真相究竟怎样?在西安事变之前数月混乱中,国共两党已暗中往来,而张学良对此毫不知情。西安事变后国共约定具体条款与之前秘密达成的协议并没有太大不同。张学良绑架蒋介石动机很可能是因为蒋会剥夺他的兵权;而蒋介石获救主因很简单:当时中国各方政治势力中,没有谁能从蒋被害或下台中获益。某种程度上说,“西安事变”将国共合作抗日意图提前告知了日本人。我们固然不能否认世间存在仁人志士,也不能断然否定大义凛然,然而历史往往会跟人开玩笑,在重大转折关头,有些事件本没有我们想象的那样崇高……

胡适说过,“一切主义,一切学理,都该研究。但只可认作一些假设的待证的见解,不可认作天经地义的信条;只可认作参考印证的材料,不可奉为金科玉律的宗教……”对待几近蒙尘的历史,当作如是观。历史真相究竟如何,我们还可以再思考、再追寻、再发现,只要秉持怀疑与求证精神,我们就有望接近真理、抵达真相、还原真实。 (来源:新华读书)