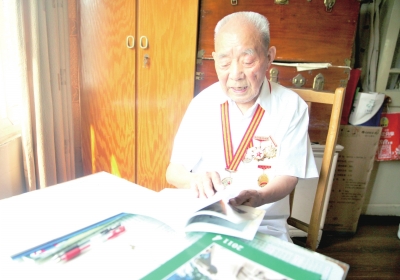

95岁高龄的抗战老干部冒自强,身体康健、思路清晰、声音洪亮,只是有些耳背。如今,他还是关心国家大事,每天要看5份报纸。回忆起几十年前的“抗战经”,冒老的眼神都亮了起来。他的家人说,一说起打鬼子的故事,他讲上几个小时都不觉得累。

在青救团成长

1920年,冒自强出生在东海县石榴镇望烟村一个贫苦农民家中。那时,这个位于苏鲁边界的区域土地贫瘠,匪患横行。冒自强完小毕业之后,“七七”事变爆发。就在徐海地区成为战场的时候,一批共产党人来到东海县西乡宣传抗日。冒自强的表哥等人常在此聚会,教唱《松花江上》等抗日歌曲,传阅进步书籍,组织了抗日青年救国团,冒自强成为其中一员。

1938年冬天,在一次讨论武装保卫家乡的会议上,有人提出:“抗日保家乡要有钱出钱,有枪出枪,有人出人,有粮出粮。”冒自强当即就说:“家里有父辈兄弟三家合买的一只防匪防盗用的土步枪。”就这样,每次开会或是往返陇海铁路南北宣传抗日,他都背着那支步枪。1939年3月,有18条枪的东海县青救团武装队正式成立。冒自强在经历了战斗锻炼和不断学习后,加入了中国共产党。

被选入抗大学习

1940年,冒自强有幸被选进抗大一分校学习,编为五大队三中队任七班长,边学习边战斗。“三中队是政治队,学习内容为七分政治三分军事,学员就住在老乡家挤出的房子里。”冒自强回忆,主要课程有中国革命运动史、马列主义、班排的侦察和战斗、实地演习等。

当年7月的一天上午,三中队七班分上下班轮流休息。冒自强正带领三四名学员在村前池塘洗衣服,突然传来枪炮声,他们当即跑步回队。根据房东告知队伍的去向,他们向西越过田野,在一个小山头上赶上中队。匍匐在山头西望,沂蒙公路上的朝仙桥两端及其附近,集结了大约五六百名日伪军,伪军部队正向山头方向运动,枪炮不时向山头方向射击。

三中队依据地形优势阻敌前进,掩护校部数千人转移。伪军跃进到离山头不足百米处,不敢再往前冲。当三中队奉命撤出阵地时,分队长命令冒自强带领七班留守阵地掩护,并让全班学员交出笔记本和所有文件,同时命令其他两个班将所有手榴弹留下,让七班待敌前冲时,用手榴弹将敌消灭于阵地前沿。这次阻击战,三中队伤亡多人,中队通讯员牺牲,但七班归队后无一人伤亡。

成为敌工工作专家

抗大毕业后,冒自强于1941年3月中旬被分配到八路军山东纵队二旅,任五团一营三连副指导员。4月中旬的一个晚上,部队接受任务向北开拔,经一夜急行军,于拂晓到达日照甲子山区两山口,包围朱信斋部驻地。

朱信斋部系八路军收编的土匪部队,1941年初投靠顽军。其后几乎在一夜之间逮捕党员干部和爱国民主人士200多人,惨遭杀害的达百余人,使根据地丧失了两个区九个乡的抗日民主政权和区中队武装,该地区党的工作被迫转入地下。

当山纵二旅五团的部队到达指定地点时,朱部已闻讯而逃,后在顽军优势火力掩护下,与冒自强所在的三连争夺桴棚山阵地。在打退了敌人三次进攻后,冒自强的右脚踝受伤,经包扎后继续投入战斗。因遭遇数天阴雨,加上涉水过河,伤口感染致小腿化脓溃烂,不得不转向后方医院治疗。

在山东敌后抗日战争最艰苦的时候,1942年,组织上调冒自强去海赣独立团政治处敌工股工作,抗战结束前,一直从事敌工工作。