母亲在屋外喊:“红糖够不够,要不要我再给你添些?”儿子应声答道:“够甜,够甜的了!”谁知,当母亲进来收拾碗筷时,却发现儿子的嘴里满是墨汁,红糖却一点也没动。原来儿子竟是蘸着墨汁吃掉粽子的。年轻人叫陈望道,他翻译的册子叫《共产党宣言》。

习近平总书记曾多次援引这则故事。墨汁为什么那样甜?原来,信仰也是有味道的,甚至比红糖更甜。正因为这种无以言喻的精神之甘、信仰之甜,无数的革命先烈才情愿吃百般苦,甘心受千般难。

■记者 毛信慧 文 朱良城 摄

正值马克思诞辰200周年之际,将《共产党宣言》翻译并引入中国的复旦大学老校长陈望道故居,国福路51号于本月初正式开放,这里如今是《共产党宣言》展示馆。

国福路51号记录了1956年至1977年间,陈望道生活和工作的点滴。一层展览以“宣言中译·信仰之源”为主题,展示《共产党宣言》的诞生、中译和影响,彰显上海红色起源地的精神与传承;二、三层介绍《共产党宣言》全文首译者陈望道的生平。

推开国福路上一扇黑色的铁门,一栋三层的小黄楼映入眼帘,在绿树环绕中分外古朴雅致。

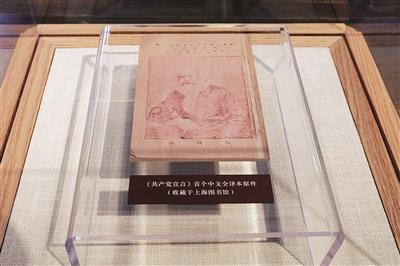

1920年8月,首个《共产党宣言》中文全译本在上海出版,由时年29岁的陈望道参照日文版和英文版翻译完成。这册只有56页的普通32开中译本,不到2万字,却给苦难中寻求光明的中国人来带了全新的世界观和方法论。译本出版不到一年,中国共产党在上海诞生。

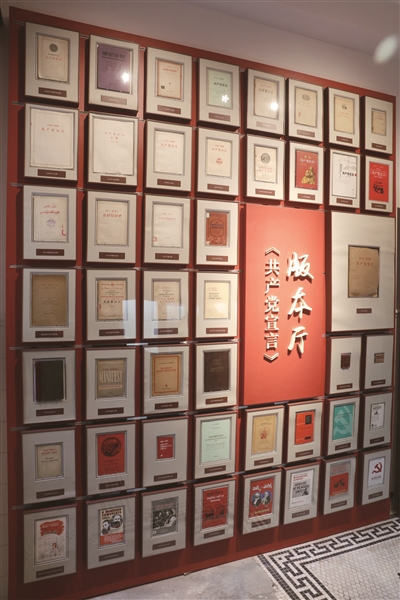

一楼展厅不仅展示了1920年出版的首版陈望道中译本,还专门辟设版本厅,用以安置从坊间搜罗的部分宣言版本。其中,就包括1918年的珍贵德语版本,和刊载了幸德秋水《共产党宣言》日译全文的图书《社会主义研究》。据现有研究,后者便应是陈望道作为中文翻译依据的底本。

陈望道1920年到复旦大学任教,历任中国文学教员、中文系主任、新闻系主任、文学院院长,1952年到1977年任复旦大学校长。他毕生从事文化教育事业,成就卓著。

沿着褚红色的楼梯向上,小楼的二、三层,原是陈望道的生活起居之所。二层的书房复原厅里端坐着陈望道的蜡像,他仍然笔耕不辍,栩栩如生。几张书桌上,还堆放着普通话推广方案,《辞海》定审稿,校长室的行政公报。此外,陈望道的社会履职和复旦印记也再现于部分展品之中,包括了两枚校徽。

小楼西北角的旧居车库,改建为车库影院,播映《大师陈望道》和《信仰之源》。