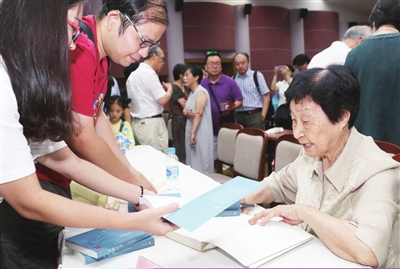

本报讯 “我只是一名草根老师,一名坚持站在基础教育第一线的普通教师。我的优势不过是年纪大些罢了。我其实没有多少经验,但是教训是很多的。今天能出这么一部全集,要感谢很多人。”8月20日,由上海教育出版社出版的《于漪全集》举行首发式,89岁的语文教育家于漪在上海图书馆与读者见面交流。

据悉,这部《于漪全集》是基础教育领域首部特级教师全集,收录了于漪自1951年参加教育工作至今写作的论文、论著、序跋、书信等,共分8卷21册,计700余万字。涉及于漪在基础教育领域所作出的诸多贡献,有办学理念、语文教育教学、学生德育工作、青年教师培养、语文教师专业成长、序跋书信等,全方位立体化地展现了其学术造诣、教育思想、教学成效和成长历程。

“语文是工具性和人文性统一的学科”

语文是怎样一门学科?语文教育的定位是什么?在于漪看来,语文学科应该是工具性与人文性统一的学科。“《全集》前5卷很好地体现了于漪老师的学术富矿,后3卷则体现了于漪老师的精神富矿,这正印证了她‘语文学科应是工具性与人文性统一’的观点,也折射出基础教育的变革。”上海市教委教研室相关负责人表示。

1995年前后,于漪写了《弘扬人文、改革弊端——关于语文教育性质观的反思》《准确而完整地认识语文学科的性质》等一系列文章,提出了真知灼见,“我们进行的是母语教学,语言和文化不是两个东西,是一个整体。说语文学科具有人文性,绝对不是排斥它的科学精神;说语文学科具有工具性,也绝不是削弱它的人文精神。不存在限制这一个、张扬另一个的问题,二者不能割裂,更不能偏废。”

“语文究竟是怎样的学科,争论不休。”华东师范大学中文系教授方智范说,“我认为语文是影响人的一生、深入精神层面、能够改善人格面貌的一门学科。课标中的新观点,都可以从于漪老师的著作和论文中发现源头,当然这些源头来自实践。于漪老师在这方面杰出的贡献,引领了新时期的语文课程改革,而且将继续引领下去。”华东师范大学中文系教授王意如也表示,语文教育虽加入了心理学、教育学等,但并不是各个部分的简单总和,需要整体研究,应该有自己的概念和话语系统,《于漪全集》直接指向语文教育,成为师范院校学生的语文教育研究蓝本。

“是时代造就了我”

于漪从踏上教师岗位,就一直奋战在上海教育教学第一线,尤其在改革开放40年的历程中,基础教育和语文教育发展的每一个关键节点,都留下了她深入探索与深刻思考的印记。然而对于语文基础教育的贡献,于漪说,“我对语文的一些思考是时代造就的。”她自谦为一个“草根”教师,认为自己大部分的写作都是时代的造就、教学的需要。

《于漪文体教学教案选》与《于漪教案选——特级教师教案选》两本专著,均于1984年应教学一线语文教师教学参考需要而出版。当时的新教材,教师不熟悉,教学参考资料又奇缺,于漪便把自己上课的备课笔记整理出来,并加入了自己对课堂教学的思考,记录了学生质疑、析疑、解疑的精彩语言与思想火花。上世纪80年代,教育界还没有一个人系统完整地研究过教师学,于漪又把这个课题揽下,完成了《现代教师发展丛书》、《现代教师学概论》等著作,成为全国教师教育的培训教材。

“我写这么些东西,不是我本事大,这是时代造就的,谈不上学术,只是我自己想回答一些老师、学生的困惑。”于漪谦虚地说。

“此次《于漪全集》的编辑和出版,对于中国基础教育和文化出版事业具有重要意义。”上海市教委教研室相关负责人表示,深入研究于漪教育思想及其发展轨迹,有助于梳理改革开放40年来基础教育的发展历程,从而鉴往知来,明确方向;有助于准确把握基础教育和语文教育的内在规律,从而深化内涵,指导实践;有助于提振中国本土教育的自信心,从而坚定立场,创建既有鲜明的中国特色又有丰富的时代内涵的中国本土教育学。