编者按:从1978 年到2018 年,改革开放40载光阴荏苒,见证了上海东北部的杨浦从一个传统的老工业区,正日新月异成长为充满活力的创新型城区的征途。值此庆祝改革开放40 周年之际,杨浦区委党史研究室组织编写了《口述杨浦改革开放(1978-2018)》一书,内容涉及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设六大方面,代表性强,建设影响深远。从本期开始,我们将选取部分内容予以刊登,以飨读者。

20 世纪《大上海计划》颁布,杨浦从田野之地走到了中国现代化的前排,这也是杨浦百年市政文明的肇始。改革开放40 年来,杨浦因时而变,组织编制多次规划,使杨浦空间布局在延续历史文脉的基础上,更适应不同阶段经济社会转型发展的需求。

规划为犁:耕作杨浦沃土

从1987 年的《杨浦区总体规划》《杨浦区城区总体规划(2000-2020年)》到2004 年的《杨浦知识创新区发展规划纲要》,再到2016 年的《杨浦区2040 战略规划》,改革开放以来杨浦区编制了若干重大发展规划,并在2011年对杨浦总体规划的实施情况进行了梳理。这些规划,为杨浦从“工业杨浦”向“知识杨浦”转型提供了计划,为杨浦从“知识杨浦”向“创新杨浦”发展指明了方向。可以说,规划似犁,耕作了杨浦这片沃土。这里我主要介绍一些对杨浦空间布局有重大影响的几个规划。

一是改革开放后的总体规划。改革开放后,杨浦做的第一个总体规划是1987年的《杨浦总体规划》。该规划遵照国务院对上海市总体规划的批复要求,结合区情,编制而成。根据“有利生产,方便生活,集中成片”的原则,规划结构层次与行政结构层次相对应,以城市干道及河道为界,调整街道间的划分。

1999 年,为推进城区经济和社会发展目标的实现,合理利用城区土地,促进各项建设可持续发展,区委、区政府基于对本区社会经济发展情况的分析,并以《上海市城市总体规划(1999-2020年)》为指导,制定了《杨浦区城区总体规划(2000-2020年)》。提出将杨浦建设成为以教育和高新技术转化为主导特色,居住功能为基础的布局合理、交通网络完善、经济结构优化、服务功能完善、环境优美的现代化新型城区。

二是“两片、一线、一带”与知识创新区建设。“两片、一线、一带”的空间布局概念正式提出要追溯到2003年。2003年,杨浦提出了“知识创新区”的建设目标。2004年,市政府常务会议审议通过《杨浦知识创新区发展规划纲要》,“两片、一线、一带”空间规划概念也蕴藏在这一规划纲要之中。杨浦开始由传统工业杨浦向知识创新杨浦转型,并进一步优化城区空间结构,重塑大学校区、科技园区和杨浦城区的关系,明确城区空间布局为“两片、一线、一带”:其中,西片以创智天地为核心,以复旦、同济、财大、二军大(现海军军医大学)等高校为支撑;东片以上海理工、水产(现上海海洋大学)、电力学院等高校为支撑。“一线”就是规划在创智天地与复兴岛地区之间建设的创业走廊。“一带”是指滨江发展带,规划为以亲水游览、工业博览、科技商务、知识社区为主要内容的现代服务业功能带。

三是杨浦行政区范围纳入全市中心城分区规划。2004 年,根据上海市总体城市规划编制要求,上海市编制了《上海市中心城分区规划》,并于2005年经上海市政府批复。杨浦行政区范围内,以内环线为界,划分为中央分区杨浦次分区和北分区杨浦次分区两部分。杨浦中次分区总用地面积11.07平方公里,规划主导功能为现代服务业、滨江休闲博览、教育科技和居住。杨浦北次分区总用地面积50.12 平方公里,规划主导功能为教育科技、现代服务业、都市型工业和居住。

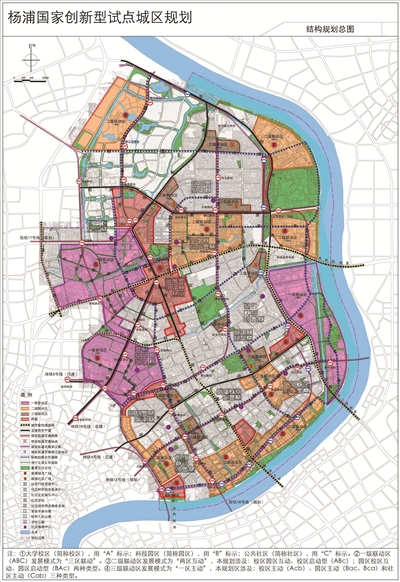

四是服务国家创新型试点城区建设。2010 年1月,国家科技部正式授予杨浦一块金字招牌——国家创新型试点城区。这一年,杨浦提出《杨浦国家创新型试点城区发展规划纲要》,按照“三区融合、联动发展”的核心理念,进一步调整和优化城区空间布局。

五是“五大功能区”已见雏形。2011 年,杨浦区政府与市规划院合作,对杨浦总规,即《上海市中心城分区规划》——杨浦中次分区、杨浦北次分区的实施情况进行梳理,城区发展在空间上呈现由南向北发展和五角场城市副中心向周边拓展、成熟的趋势,规划五个重点地区基本定型。

当时的“五个重点地区”具体包括以下五个部分。新江湾城功能区:定位为“国际化、智能化、生态化”的智慧社区。五角场副中心功能区:定位为发展以现代商业商务功能为主导,科教特色明显、商业商务发达、交通配套完善的区域性商业商贸中心。环同济知识经济圈:定位为依托大学的学科优势,以产学研一体化为主要抓手发展特色化、品牌化、国际化科技园区。大连路总部研发集聚区:定位为以跨国公司和国内行业龙头企业地区总部、研发中心、营销中心为核心的高端资源、创新主体集聚发展的总部研发集聚区。滨江功能区:定位为创新创意、科技商务、观光休闲、会展论坛为主要内容的现代服务业功能带。

六是“2040 战略规划”引领杨浦未来。2016 年,根据市总体规划编制工作领导小组办公室相关要求,并在前期总体规划评估深化报告的基础上,杨浦区政府组织编制《杨浦区2040 战略规划》(后改为《杨浦区2035战略规划》,下同),规划目标为建设创新活力城区、健康幸福城区和人文魅力城区,并与《上海总体规划2040》中的“创新之城”“生态之城”“人文之城”等主题相契合。

规划以五角场城市副中心和复兴岛未来城市中心为“双核”,加速创新要素与公共服务的集聚,并打造三大策略分区:一是西部核心区,西部核心区为产业导向较为明确,产业发展条件较为成熟的地区,是近期区内重点发展的区域。二是中部提升区,中部提升区现状以居住生活功能为主,并非产业的重点布局区域,但对于东、西两侧的产业发展起重要的支撑、服务作用。三是东部战略区,东部战略区位发展方向尚未明确,现状存量土地未释放,未来可能成为新的产业增长点的区域。

与时俱进:空间布局之变

改革开放40 年来,杨浦发生了翻天覆地的变化。作为规划部门,我们规划着这些变化,也与时俱进,修改完善我们的规划。从1987 年杨浦总体规划到2040 杨浦战略规划,可以发现,我们规划的内容发生了很多变化,特别是目标定位、功能区域、规划的均衡性等方面皆有大的变化。

第一是目标定位。改革开放40 年来,我们的目标定位一直在随着实践而不断提升和完善,并实现了实践—完善—引领未来的良性循环。1987 年总体规划中主要还是根据“有利生产、方面生活、集中成片”的原则来规划设计,制定旧城改建与新区建设结合的发展思路,从而达到疏解人口、调整工业、疏通交通等目的。如果说先前的规划注重旧城改造与新区建设,那么2004 年的知识创新区发展规划纲要则提供了杨浦发展的新思路、新定位、新目标。

该规划以建设复旦大学为核心的杨浦知识创新区为契机,充分发挥杨浦知识创新区的资源集聚优势,推动“三区融合、联动发展”,全面提升中心城东北部地区经济和社会发展的能级,提高城市创新能力和综合竞争力,推动知识经济密集区建设,形成“城市的大学、大学的城市”的氛围和环境。

如今杨浦已经成为创新创业的热土,2016 年,杨浦被评为国家大众创业万众创新示范基地。2010 年,关于国家创新型试点城区的建设规划是知识创新区深化作用的结果,也体现了杨浦知识创新区建设的新目标。

在杨浦的2040 规划中,目标则被定为:建设创新活力城区、健康幸福城区和人文魅力城区。毫无疑问,杨浦的目标定位已经达到了更高的层次,我们不再满足于旧区改造,不再满足于产业的具体规划,而是定位在“三个城区”上。

第二是功能区域。从五角场区域到涵盖全区的三大策略分区,功能区经历了三次大的变化。第一次变化是1985 年上海市城市规划设计院与杨浦区政府协作编制的《五角场分区规划》。顾名思义,这一规划主要聚焦于五角场地区,这一阶段杨浦的建设重点区域也是五角场地区。随着江湾五角场被定位为上海四大市级副中心之一,目前已成为宜创、宜商、宜居、宜学之地,成为城市的高能级板块。

第二次变化是在知识创新区的规划中,明确了空间布局为“两片、一线、一带”,这次规划不仅明确了西片核心地位,还提出建设滨江发展带。杨浦发展的重点区域虽然并没有突破五角场地区,但滨江发展带正式进入了人们的视野。到了2011 年“五大功能区”的建设中,规划的重点地区范围进一步扩大,各功能区特色更为鲜明,发展更为成熟。

值得一提的是,2040 规划中我们明确了以五角场城市副中心和复兴岛未来城中心为双核,并打造涵盖全区的三大策略分区,这是第三个重大变化。随着西部核心区发展不断成熟,我们的目光东移,充满无限潜力的滨江发展带及其周边被定位为东部战略区。

第三是规划的均衡性。规划的均衡性在我们提出的一些概念中得到了贯彻,其中一个就是“西部核心区+中部提升区+东部战略区”。当时为什么提出这个概念?其实无论是“两片、一线、一带”还是“五大功能区”,这些空间布局的实质是局部的,都是重点区域,并没有把杨浦整个区域放进去。所以,“西部核心区+中部提升区+东部战略区”是第一次将杨浦区的所有空间都囊括进去的空间概念,体现了空间上的整体性与完整性。

矢志不渝:空间布局之不变

我们的规划工作与时俱进,空间布局随之而变。有所变,必有所不变。变则体现进步,不变则显示我们的矢志不渝。总结经验,杨浦区规划工作有三大不变,即:为民规划理念不变;依靠自身资源禀赋不变;追求规划的引领性不变。

第一是为民规划的理念不变。以民为本,是我们不变的追求。在2040 战略规划中,中部地区被定位为“中部提升区”,强调其通过城市更新策略,引入新功能、完善配套设施、优化公共环境,激发老社区活力,提升城区综合品质。作为一个工业老区,工业污染大,为了满足人们进一步对“绿色”的追求,1989 年10 月,区政府编制了《杨浦区1989-1995 年绿化发展规划》,规划预测人口为121.4万人,新辟绿地177.5 万平方米,绿地总面积达788.5万平方米,人均绿地面积可达6.49 平方米。

关于杨浦滨江地区规划的一个重点就是还江于民,经过数年的建设,2017 年6月底,杨浦大桥以西2.8 公里全线贯通,沿线共94 个景点,26.2 万平方米工业遗存皆保留了下来,并注入全新内涵对公众开放。

我们始终保证规划的过程中有公众参与。规划绝不是几个专家“闭门造车”,在编规划的时候我们主动听取公众意见。具体形式有很多,有直接下去听,也有公示信息。我们前期规划工作很多时候就是和老百姓沟通,希望得知他们的需求与声音。

第二是依靠自身资源禀赋不变。杨浦的优势资源有很多,比如:高校、科研院所数量众多,集聚程度高;科技园区和科技产业初显轮廓,建设了复旦、同济、理工、海洋等多所大学科技园;区位环境资源开发潜力大,杨浦区现有土地面积60.61 平方公里,有15.5 公里长的滨江带,有黄浦江下游规划中唯一的生态岛——复兴岛,有正在开发的新江湾城,绿化基础良好,越江交通、快速交通、轨道交通正大规模开发建设;此外杨浦文化历史底蕴深厚,百年大学文明、百年工业文明,反映了上海城市发展的历史轨迹……这其中杨浦最大的资源优势就是丰富的科教、人才资源。无论是我们的知识创新区建设,还是国家双创示范基地的建设都离不开我们的优势资源禀赋。

第三是追求规划的引领性不变。城市规划从专业角度来讲要有引领性,也就是前瞻性。一个规划既要满足现实需要,又要着眼于未来发展。实际上规划工作涉及的东西很多,包含高、中、低不同层次的内容。杨浦1987年的总体规划、2010 年的创新型试点城区发展规划纲要、2040 规划等都体现了我们规划的引领性,对之后的杨浦建设,甚至对杨浦未来的发展都有指导意义。

以1987 年总体规划为例,用其当时的规划内容与现在的杨浦空间布局对照,可以看出总规在定位与引领上的重要性。比如,1987 年第一版《杨浦区总体规划》中设计的总体规模是110 万人口,现在我们杨浦人口的总体规模是110 万到130 万之间,几十年过去了,规划的人口基本参数虽然有一些增长,但是总的来说与1987 年的规划竟然相差无几。再比如,《杨浦国家创新型试点城区发展规划纲要》提出来杨浦创新型城区建设的一些内容,这为我们杨浦国家双创示范基地建设提供了思路,现在来看杨浦有关双创的空间布局设计很多就是当时定下来的。

天下大事,必作于细。无论变与不变,我们已经可以从杨浦的规划工作,从杨浦的空间布局见杨浦之发展,见杨浦之未来。希望更多人参与到城市规划中来,在杨浦空间布局的变迁中,看到杨浦翻天覆地的变化。