■记者 汤顺佳

民京路838弄小区,建成于1994年,居民老龄化程度较高,60岁以上老年人占比已达47%。16栋老楼饱经风霜,楼梯成了不少老人每天出门锻炼、买菜的“拦路虎”。加装电梯的呼声越来越强烈。

2019年6月,全小区第一台加装电梯投入使用;2022年9月,小区最后一栋楼的加梯工程启动,一场耗时3年的加梯征途被画上了一个完美的“逗号”。

7月5日下午,杨浦区年度“十佳”睦邻项目及6个“优秀”睦邻项目出炉。杨浦基层治理的创新之路,为居民创造了哪些实实在在的美好?

16栋楼加梯完毕,只是一个完美的“逗号”

众所周知,老房加梯,“说易行难”。民京路838弄小区的16栋楼全部“加梯”,是如何做到的?

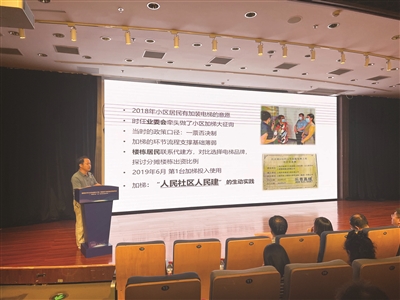

受公共经费紧张、后续维护困难、采光噪音等影响,不同楼层的居民有不同的诉求,意见难以统一。怎么办?2018年3月,那时“加装电梯”还是个“新鲜词”,业委会率先牵头开展了意见征询,超75%的通过率,令人惊喜。于是,居民区党总支、居委会和居民代表们决定“撸起袖子干”。

为了让工作顺利开展,社区党员、热心居民等组成了一支“民菱加梯志愿者之家”,为居民解读加梯政策、提供有效信息,后来该团队陆续发展至40余人。居委会、业委会和物业“三驾马车”则从旁协助,出谋划策。

居委会还推出“三有”工作法,即“有靠山、有能人、有助力”,协调各方诉求,推进加梯落地。比如,有一位年逾九旬的卧床老人,长期由子女轮流照顾,一听说加梯,子女担心施工影响老人休息,坚决反对。为此,居委会联合居民代表多次上门沟通,耐心劝说……

如今,16栋楼的电梯已经全部加装完毕,但在民京路第一居民区党总支书记陆奇的眼中,这只是一个完美的“逗号”。“我们的工作远没有结束。电梯后续的维护,是一个长期任务,我们要继续完善电梯维护方案,尽可能给居民带来最大的幸福感,让他们的生活品质可持续地提升。”陆奇说,“在整个加梯过程中,居委会的角色其实就是穿针引线,引导居民自主参与,我们的使命就是为大家服务。”

“停车难”一道题,有N种解法

“加梯”,是老旧小区的一大“难”,而停车,却是新老小区共同的一大“难”。下班回家,小区早已车位不足;地下车库环境破旧不能安心停放……杨浦各街道为缓解“停车难”提供了N种解法。

江浦路街道辖区的停车位仅有3200多个,缺口巨大。为进一步缓解“停车难”,释放公共车位资源,2021年,街道开始了共享停车的探索。

盘活闲置空间是第一步棋。经过大量前期调研,街道确定了“三个合理”的共享车位挖掘原则:收费标准要合理、停车时间要合理、车位数量要合理。因为大部分居民所需的停车时间是工作日夜晚和节假日,在通盘考虑大量商户、机关、企事业单位的车库情况后,仅有江浦公园的地下停车库符合条件。

江浦公园地下停车库,面积5000多平方米,拥有124个车位,当时全数出租给了某物流公司。物流公司的车库使用时间大多集中在工作日白天,每到夜晚,大约有100个车位闲置,可以拿出来共享。

经过商议,街道与物流公司达成共识,大部分车位工作日的17:30到次日8:00以及节假日的全天可供居民停车。为了方便大家,街道还会同车库管理方、第三方技术团队,开发了“共享停车线上预约小程序”,在官方微信公众号“hi 大连路”上线。通过小程序,居民可随时查看车位空余情况并进行在线预约和在线缴费,同时极大提升了管理效能。

目前,江浦公园的100个共享车位已向居民开放,已有90人享受到共享停车带来的便利。

新江湾城街道的嘉誉湾小区,则面临着另一问题:地下车库年久失修。

嘉誉湾小区属于高档商品房小区,共有567户居民,开放了577个地下车位,在车位数量上能够满足居民的需求,然而,因开发商历史遗留问题,地下车库的设施、环境不佳,饱受居民诟病。小区未成立业委会,无法使用维修资金账户,这一问题就始终被搁置。

转机出现在去年,小区涌现出了一支中青年志愿者队伍,由大学教授、企业家、建筑工程师等组成,他们在服务居民之余,也在居民区党总支的指导下,参与了地下车库的维修工作。有的负责前期宣传,帮助业主们了解项目流程,有的与周边邻里熟悉,负责民意征询,还有的负责维修方案招投标、施工阶段的监管……

经过多次面对面洽谈,小区最终确定“缴纳800元月租金,即可在车库维修期间在商场停车”的方案,解决居民在维修“阵痛期”的停车问题。

很快,嘉誉湾小区的地下车库焕发新生,经历了这一次“阵痛”,越来越多居民来到自治舞台中央,以“主人翁”的姿态参与社区治理。

一直以来,杨浦深入践行“人民城市”理念,自治舞台的“C位”始终属于居民。接下来,杨浦将总结经验、加大推广力度,充分放大“十佳”睦邻项目评选的带动效应、示范效应,不断推进基层社会治理创新实践,提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平,把“睦邻杨浦”的“金字招牌”越擦越亮。