编者按

我国第一家自来水厂、第一家发电厂、第一家煤气厂……曾几何时,无数个“第一”在杨浦滨江诞生。随着城市加速建设、快速发展,饱经沧桑的老厂房逐渐退出历史舞台,怎么把这些历史建筑留下来、保护好、再利用、活化起来,是时代留给杨浦的命题。

曾经的工业仓储空间,如今“装”入了文化艺术,成为“文化仓库”——市民在展览中邂逅自己的老物件,“百年工业文明”历久弥新;“修旧如旧”,“锈色”亦能“生香”——沉睡百年后,它与2000余件全球藏品一起“醒来”;外观延续本色,“像个木头盒子”,而内部却流淌着“数字化”血液——“科技含量太高了”,是他步入馆内说的第一句话……

在上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区成果展上,已经可以窥见未来城市的“一角”。未来的人民城市新实践中,杨浦怎么把更多工业遗存逐一点亮,融入万家灯火?

■记者 汤顺佳

他在“很有味道”的展览中,邂逅自己的老物件

11月8日,上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区成果展在杨浦滨江毛麻仓库开幕。而市民史国庆在开展前就“探营”过了。因为展览中的不少老物件,是从市民群众中募集而来,展陈室内一抽屉的老自行车票,就出自收藏爱好者史国庆之手。

史国庆是土生土长的杨浦人,年轻时曾在唐山路上的上海自行车厂工作多年,这段经历不仅让他对自行车心怀热爱,还对“厂区生活”有着深深眷恋,收藏自行车票也就自然而然成了爱好。“没想到收藏了这么久的票子,现在还能有用武之地。”史国庆说。

杨浦坐拥滨江岸线15.5公里,土地面积12.93平方公里,分为南中北三段,丰富的历史建筑资源,催生了这里创新生动的空间改造利用模态。2010年,推进中国首家工业化制糖厂明华糖仓内部搬离、改造;2016年,启动改造上海烟草仓库为“城中花园”绿之丘;2018年,开启毛麻仓库旧址整体修缮……2020年9月,带着大批焕然一新的特色历史文物地标,上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区正式入围国家文物局公布的首批创建名单。三年后,上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区成果展落地毛麻仓库,向世界展示杨浦的风采。

展览以“百年焕新 大工重铸”为主题,设有“工业根脉”“叠合生长”“生活秀带”“涤岸之兴”四大展区,展览面积达1600平方米。

从在棉纺织厂“工作”多年的老式梳棉机,到迷宫一般的水厂管线图,从“退休”了的水泵,到生了锈的凤凰牌自行车……一台台巨大的工业设施设备、一样样弄堂里常见的老物件,在“工业根脉”展区,以实物、图片等形式,留下了“杨浦制造”的迷人痕迹。

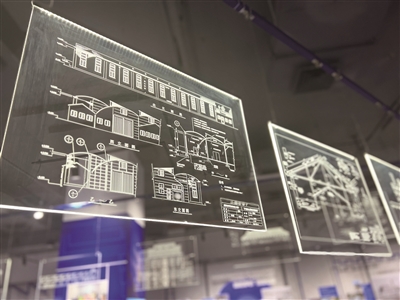

“叠合生长”展区内,借助专业团队的图纸“翻译”技术,复刻展示了绿之丘、上海国际时尚中心等11个建筑模型,呈现了11个代表性工业遗产的活化利用案例;“生活秀带”展区则展示了近年来杨浦的飞速发展,重磅赛事、国际大展等纷至沓来,历史建筑真正融入生活,为市民群众带来全新体验。

史国庆说,这次的展览办得“很有味道”。“这次我把车票都拿出来展示,是希望给更多年轻人看,原来杨浦还有这样的过往,原来如今的城市已发生巨大改变。只有让年轻人了解过去,才能拥抱未来。”

2023年11月9日至2024年3月31日,展览向社会公众免费开放。

沉睡百年后“醒来”,“锈色”亦能“生香”

背靠杨浦滨江,侧倚杨浦大桥,被包裹在公园绿地中,独特的“双子楼”在晨光下熠熠生辉,沉睡百年后,永安栈房与新添入的2000余件全球藏品一起“醒来”。今年11月7日起,由之改造而来的全球首家世界技能博物馆免费向公众开放。

时间倒转至上世纪二十年代,华侨商人郭乐、郭泉兄弟俩在杨浦滨江,相继创办了永安第一棉纺厂和永安栈房。其中,永安栈房由两栋四层仓库组成,一度作为单一棉纺原料的仓储基地使用,后又被更名为上海第二十九棉纺织印染厂、被改为上海纺织原料杨浦仓库、被改建为办公楼对外出租……它见证了百年中国棉纺织业与物流业的荣辱兴衰,却在时代的潮流中逐步沉寂。

2015年,黄浦江杨浦段滨江综合开发指挥部办公室正式收储永安栈房,计划修缮再利用。2019年,永安栈房被确定改造为世界技能博物馆。怎么改?改哪里?“修旧如旧”当如是。

专业团队一入场,即发现永安栈房存在诸多改造难点:“双子楼”中的东楼因曾被改为办公楼,建筑立面遭到破坏,部分外墙被拆除改为玻璃窗,室内地面出现沉降……于是,团队因地制宜,一方面保持“双子楼”的总建筑面积、建筑外轮廓和高度基本不变,并保留了过去标志性的八角形棱柱,一方面对建筑立面、屋顶水箱等进行调整,在保留历史建筑真实性、完整性的同时,提升其实用价值和安全性能……永安栈房得以华丽转身。

在杨浦滨江,这样的“华丽转身”并非唯一。近来,上海船厂旧址1号船坞以去年11月整体打捞出水的“长江口二号”古船为核心,着力打造一座新的“科普乐园”,即上海博物馆北馆。未来,这里计划与东馆、人民广场馆一起,助力基本形成“一体三馆、全城联动、特色清晰、相辅合璧”的发展格局。

“我们会为古船建造临时考古站,搭建钢结构棚架保护舱、打通各路照明、安防、文物保护等系统,以最大努力确保船体及文物安全。建设完毕后,我们将即刻开展实验室考古发掘与文物整体保护工作。”现场一位工作人员表示。

据统计,杨浦共有保护、保留建筑200余栋,其中包括滨江地区66幢总面积超过26万平方米的工业遗存。大桥公园站,以杨树浦一带的老厂房、老机器等为线索,讲述滨江工业发展史;电站辅机厂站直接在原址上兴建,主题为“百年记忆,魅力滨江”……杨浦滨江沿岸9处党群服务站“各美其美”,宜人江景、红色印记与休憩空间“水乳交融”。

如何点亮更多零星的工业遗存?杨浦已在杨浦滨江南段公共空间贯通过程中,确定了5.5公里连续不间断的工业遗存博览带概念,纺织厂的廊架、钢质的栓船桩等众多历史元素得以保留或改造,成为公共空间的景观或配套服务设施,杨树浦水厂、杨树浦电厂等文物保护单位及其工业设施设备、工艺流程也得到了保护展示。

沿着江畔走走,“可看、可听、可读、可游、可享”,市民游客既能在历史长河中尽情徜徉,又能驻足现在,获得全新的旅游体验。

科技加持“再创新”,窥见未来城市的“一角”

创新体验自然离不开科技的加持。

“科技含量太高了”,是市民何先生步入杨浦滨江人民城市建设规划展示馆说的第一句话。

于2021年开放的杨浦滨江人民城市建设规划展示馆,由始建于1902年的祥泰木行旧址改建而来,仅看外观,只觉延续了木行本色,用何先生的话来说“就像个木头盒子”,而内部却流淌着“数字化”的血液。四排可触控、可互动的书架,交替存放着实体书与电子“假书”,分别呈现人民城市重要理念的理论渊源、发展脉络、丰富内涵和时代价值;“人民城市·杨浦故事”展厅以长条电子大屏,展示改革开放以来,在杨浦建设、治理与发展过程中涌现的先进人物、人民故事;地下展厅内则开放展示3个互动影像盒,记录了19世纪至今的杨浦滨江历史沿革……

一边承载着杨浦滨江工业发展的厚重历史,一边集结“5G+8K”“3Dmapping”等高科技展陈方式,杨浦滨江人民城市建设规划展示馆逐渐成为市民群众党史学习教育的热门“打卡”地。

“在老厂房旧址里学党史,还是用这么高科技的方式,感觉很特别。”何先生说,“这里随处可见的显示屏,能让我‘摸’到杨浦滨江的发展,仿佛可以随时走入历史长河。”

文物保护利用的再创新,总能让文物分外“鲜活”。

利用现代科技,尤其是数字化技术,打造城市地标性品牌和文旅目的地,已成为杨浦创新性保护利用文物与文化遗产的重要手段。不仅如此,“数字化”也被活用于文化传播,让文物与历史“上云”,把它们进一步“推送”到市民眼前。在杨浦,举起手机轻轻一点,即刻进入杨浦滨江的VR之旅;慢行在历史建筑之间,扫个码就能轻松了解它们的前世今生;紧握模拟船舵,便可一览老厂房全貌以及它身上的故事……

今年6月,杨浦上线文物数字管理平台(一期),充分运用互联网、大数据等信息技术,构建文物数字档案系统、管理监测分析平台、文物巡查小程序、“博览杨浦”小程序等,力图实现文物档案的全息化归集、文物保护的可视化管理、文物巡查的全闭环处置、市民游客的沉浸式体验。

在上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区成果展的“涤岸之兴”展区,可以窥见未来城市的“一角”。随着世界级滨水区的开发建设,杨浦正以国家文物保护利用示范区创建为契机,让更多文物建筑和工业遗产成为融合城市记忆和产业发展、服务居民生活的“最美空间”。

本版部分图片为资料图