■戚颖璞 陈玺撼 周琳 王默玲 孙青 方翔

经历一年多的拆除重建后,杨浦区传统的振原菜市场升级成为集多功能于一体的综合性社区商业中心“阳普邻里”,融入了餐饮和修鞋、修伞、洗衣、回收等便民服务,成为公认的“15分钟社区生活圈”优秀案例。

记者从上海市重大办了解到,公共空间设施优化行动已被列入上海城市更新六大行动,“十四五”期间,上海将持续盘活存量用地、用房用于各类公共设施建设,加快补齐公共服务短板。

“边角料”的“逆袭”,“蹚”出一条新路

上海正在核心、重点居住地区全面推进“15分钟社区生活圈”行动,盘活城市空间“边角料”已成为该行动的“主引擎”之一,助力实现“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的建设目标。

目前,上海城乡建设用地和工业用地占比仍高于伦敦、巴黎、东京、纽约等国际大都市,土地利用方式也不经济,要配置基础设施,让各种公共服务供给尽可能穿透并下达到最基层,变得人人触手可及,往往得在“夹缝”中寻找出路。

近年,大量城市空间“边角料”的“逆袭”就是典型例子。

来自上海市道运局的数据显示,全市公路桥、高架桥、城市桥梁等下方的桥洞有3万多个。这些被忽略的城市“边角料”,要么被闲置,要么用作“老三样”——功能单一的绿地、停车场、道班房。

但两年前,长宁区苏州河中环桥下3.5公顷的空间“蹚”出了一条独特之路——经过一番改造,变身成“动物”出没的网红打卡点,以3种动物形象为主题,配置了运动场、滨河座椅等元素,既可远眺苏州河景,也能感受运动的活力。

一年又一年,城市居民的生活需求也在升级换代,如今对公共服务的需求,逐步从“有没有”转向“优不优”。好不容易盘活的各类空间资源,肩负承载更多更好功能配套的使命,对城市更新也提出了更高的要求。

一座车站也可以是一座微缩城市。位于闵行区的轨道交通1号线莲花路站,通过改造,服务功能更多元,成为全国首例投入运营的车站拆除后新建上盖的综合开发案例。站点转型与TOD(以公共交通为导向的开发模式)理念融合,轨交与商圈“无缝衔接”,实现了复合功能开发和土地集约化利用的双赢。

在投运轨交里程数达到全球第一的基础上,上海地铁思考如何提供多元化服务供给,通过盘活存量资产,在横向扩张的基础上向纵向延伸。部分公共设施项目探索在满足人们基础服务需求的同时,因地制宜叠加多种功能。

天宝路的畅心园融入了儿童友好型乐园和健身设施;嘉定区白银路整体提升工程不仅满足了车辆基本的通行功能,还通过搭载大量智慧交通设施,打造了智慧管养、高峰通勤、健康诊断、公交优先、特车先行和低碳引导六大智慧交通使用场景,实现车路协同。

盘活的空间还能成为新型文化活动的承载体,不断激活区域活力。世博文化公园北区开放后,持续听取居民建议,改进提升配套设施和服务,注入园林光影秀等文化体验项目,成为浦江岸线上的一颗明珠。

正在推进的临港滴水湖环湖景观改造,规划营造生态、开放、现代的滨水公园景观空间,培育特色时尚赛事,挖掘旅游资源潜力,进一步提升临港新片区城市功能内涵、促进产城融合发展。

韧性城市,迸发“绿色生产力”

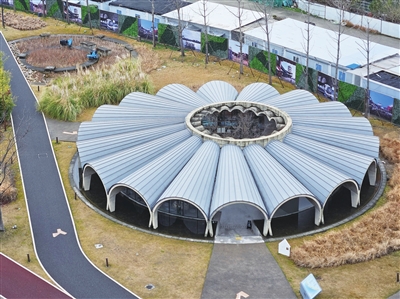

2月,走在黄浦江边,寒风瑟瑟、阴雨蒙蒙。俯视上海杨浦滨江,一个太阳花形状的咖啡厅透出的柔和灯光,让冬日里的江岸多了一股暖意。你可能想不到,这家咖啡店使用的每一度电,都来自前几天的冬日暖阳。

这里用的电来自杨浦滨江长出的一颗“绿肺”——杨浦滨江灰仓“零碳智慧综合能源中心”。

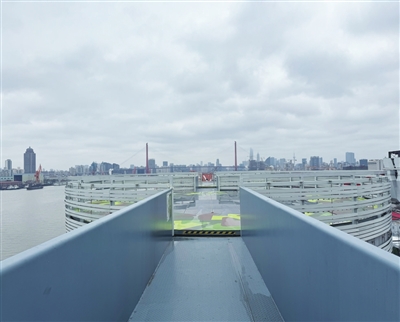

靠近这个“绿肺”便能发现它的独特之处,三个巨大的圆柱体伫立在江岸上,它们曾经是杨树浦电厂的煤灰仓。如今三个灰仓的顶部平台都铺满了太阳能光伏板,通过光储充一体化系统变为一个巨大的“充电宝”,为灰仓以及周边的咖啡馆、岸电充电桩、景观照明设施等持续提供绿色电力。

“能源是城市发展的血液,而绿色发展也是高质量发展的底色,如何利用好新能源的发电资源,这个‘绿肺’或许是一个可以参考的路径。”国网上海市区供电公司营销部工作人员刘浏介绍,“这颗‘绿肺’一边发电一边储存,根据所需随用随取,阳光转化来的电能,每一度都不白白浪费。”

“一路走来,从重工业、轻工业到现在我们建设互联网经济在线新经济园区,两座旧厂房、一颗新‘绿肺’,正是绿色生产力在杨浦滨江发展的一个缩影。”杨浦滨江集团党委副书记钱亮说。

一个曾经用来堆放燃煤废灰的污糟地,几十年后却成为低碳环保的代表作。深入到灰仓的内部,记者看到一张巨大的电子屏幕正在实时监控着“绿肺”的运行,“这个就是‘绿肺’的零碳智慧能源管控系统,不光可以监控到充电、储电和用电情况,我们还可以对用户的用能行为提出建议。”刘浏说,“比如如果当天气温适宜,我们就会提醒周边咖啡馆对空调温度进行调整,在用绿电的同时还能进一步节能。”

“这样的‘零碳’产品将会越来越多。”纬景储能科技有限公司业务发展总监陆双双说,“‘绿肺’应用了创新研发的新一代锌铁液流电池储能产品,项目的成功实施也让我们收获了不少宝贵的经验,这颗‘绿肺’只会是一个开始,我们希望以此为示范,未来在城市中可以进行快速复制,在更多的应用场景中提供安全可靠的绿色能源。”

在新技术的赋能下,杨浦滨江正在实现从“工业锈带”到“工业秀带”“生活秀带”的崭新跨越,为新型工业化提供丰富的应用场景。重生后的灰仓在发挥本身功能的同时,与低碳智慧城市的发展目标相融合,为城市设计赋予新的绿色使命。

夜色渐起,灰仓周边的景观照明也渐次亮起。未来这颗“绿肺”还将接入更多用户,让绿电行遍江边。“城市发展和生态环保完全可以携手并进。”钱亮说。

对全球城市来说,可持续发展已经不是一个口号。从上海,到纽约、伦敦、芝加哥、鹿特丹、东京等国际大都市,都不约而同地在城市总体规划中增加了“韧性城市”理念。

韧性城市建设,在城市提升防灾减灾能力、对冲气候变化带来的潜在影响中,有着不可小觑的价值。从城市空间来说,提升韧性的重点在于“硬实力”塑造。上海城市更新六大行动把目光聚焦在硬件改造上,覆盖不同尺度和不同层面的空间改造,系统性提高城市应对风险能力。

根据《上海市城市更新行动方案(2023-2025年)》,到2025年,上海要完成燃气老化管道改造600公里,实施老旧供水管道改造约1000公里,实施排水主管检测约4700公里、修复或改造约600公里,实施配电网升级改造项目423个。城市建成区40%的区域达到海绵城市建设要求。完成应急避难场所建设2400万平方米。完成1000万平方米居住建筑节能改造,完成1200万平方米既有公共建筑节能改造,推进若干绿色生态城区(更新城区)建设。

一些试点初见成效。和平公园改造时,采取抬升水体溢流水位、设置行泄通道等措施,利用公园水体、废弃地下民防通道作为临时滞蓄空间,新增调蓄容积8700立方米,服务周边约36公顷区域超过管渠排水能力的雨水蓄存。公园还新增了大量海绵设施,实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环,有效削减了雨水径流、洪峰峰值以及初期雨水污染负荷,改善了区域生态环境并提升了景观品质。

守正创新,兼具“美貌”与“内涵”的历史建筑在当下活力满满

电视剧《繁花》的热映,让不少人到黄河路去“打卡”。许多“老上海”惊喜地发现,黄河路口的上海工艺美术品商厦,已经华丽转身:在保留原外立面历史风貌的同时,建筑内部整体结构已经进行了全面改造,并成为了南京路和人民广场区域新的商业地标。

城市在,更新就在,这是个常态。一座令人向往的城市、让人流连忘返的城市,一定是细微处特别见精神、特别有味道的城市。1915年,一位中国商人独具慧眼,在南京西路、黄河路口投下巨资营建了一幢二层楼房,开设了一家“工艺品股份有限公司”。1949年后,这里曾经先后成为儿童用品商店、外宾商场、上海工艺美术品商厦等,同时也是上海最早的工艺美术品和旅游商品集散地。此次焕新变身“老凤祥珍品私洽中心”,以新业态形式丰富不同消费层级,打造消费新场景、挖掘消费新热点。

城市更新一头连着民生,一头连着发展,既要有“温度”,也要有“亮度”。城市更新在改善民生的同时,也要提升城市发展能级,深入挖掘城市特色资源,提供定制化设计方案,推动功能要素与空间布局相适应,更好发挥提信心、扩需求、稳增长作用。在城市更新的过程中,需要以创新思路破解其中的难点裉节。

深入挖掘城市特色资源,在更新中将城市的本真特色与个性展现出来,可以运用现代技术手段,从数字技术视角出发解决传统二维、三维手法难以解决的问题。徐汇滨江,又称上海西岸,过去十年的水岸开发一直伴随着工业遗存的保留与保护、改造与更新、活化利用以及对艺术和商业的探索。随着西岸的城市更新从单体建筑拓展到街区,如何更好地创造城市和自然生态的有效平衡,上海市测绘院为徐汇城运中心西岸营商应用场景打造了一套数字孪生系统,以数字化沙盘的形式汇聚各类管理信息,服务于各领域应用,为城市更新提供决策支持,实现从精准映射到智能操控的升级演变。

法国历史建筑“修复之父”勒·杜克曾说:经过了建筑师的手之后,建筑物不应比修复之前更不便于使用。城市更新,不仅是街区、楼宇的外壳要漂亮,更重要的是内容创新。上海老旧建筑区域内部的公共空间,往往是封闭式的孤立状态,而美丰大楼作为洛克·外滩源建筑群的一部分,通过完善街道空间,开辟穿越街区内部的步行空间,鼓励融合商业、文化、娱乐与展览等复合功能等,串联成方便可达、安全舒适、动静结合、景观优美、系统完善的开放街区。在美丰大楼的修缮过程中,来自上海建筑装饰(集团)有限公司的工匠师傅,通过新旧结合的修缮叠加,实现了新老建筑的融合与共生,成为了历史建筑保护性开发的全新范本,为城市更新注入创新活力。

尊古不复古、守正不守旧。兼具“美貌”与“内涵”的历史建筑不仅要得到保护传承,更要通过创新融合新业态,重塑功能“活”在当下,为城市的高质量发展提供有力支撑。

(来源:解放日报、新华社、新民晚报)