一个内容创作者会需要什么?大概是认同、灵感、环境。

一座城市拥有什么?大概是文化、生活、政策。

这两个问题的三个答案,倒像上海和互联网内容创作者面对面时的一问一答,有求必应。互联网是讲生态的,杨浦正在为创作者们筑起护城河。

“在这里,离客户更近,离城市脉动更近”

距离B站公司200米、与抖音总部相距1000米,这是科技MCN公司“前进四”引以为傲的地理便利。这段时间,各网站平台提出要发掘AI类博主,正好与公司琢磨的方向相同。双方的沟通变得频繁——“创作者、平台和MCN都在摸索,这个阶段聊得越充分,做出优质爆款的几率就越高。”公司创始人邵斌彬说。

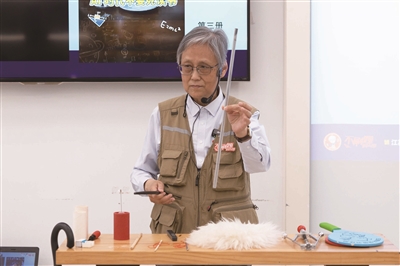

大学路后街伟德路上的悦悦书店,同济大学退休物理学教授吴於人站在实验台前,一边摆弄着手中的物理装置,一边用俏皮语调向观众说起了绕口令:“人越来越像机器人,机器人越来越像人。那么越来越像机器人的人,如何做出越来越像人的机器人?”在B站知识区,吴於人有个更响亮的名字——“不刷题的吴姥姥”。走到线下,她的科普也为书店引来人气、注入活力。

“相关部门来公司调研和征求建议的频率越来越高,调研成果真实地体现在后续出台的各项政策中。”BANG Media创始人、上海市自媒体联盟理事长杨勇说,他愈发感觉上海把自媒体当作产业布局、发展,这步棋走对了。

如果问“大V”,为何集聚上海?有一个比较集中的答案引人深思:这里离机会更近。

机会在触手可及的大厂资源中。邵斌彬的日程表里,置顶项是与大厂相关负责人的定期面谈。“我们从平台了解接下来主推的内容方向,引导UP主的选题或给‘大V’提供参考。创作者在起号阶段,通常无法直接接触平台。公司的就近沟通,能够帮助他们找到方向,更快积攒影响力。”他说,离大厂以及相关产业链上的企业越近,公司选题的敏锐度越高。“前进四”在B站孵化了30多名科技UP主,其中3位入选过年度百大UP主,整个科技博主矩阵拥有3000万粉丝影响力。

机会也在上海集聚的商业要素中。BANG Media从上海起步,由一个四五个人的小团队发展壮大至接近100名员工。如今,业务遍及国内一二线城市以及新加坡等海外国家。在杨勇看来,市场竞争沉淀出一批在内容质量、行业深耕方面有所作为的公司。他把公司搬到了黄浦区,整合了营销、小红书达人等业务线,“在这里,离客户更近,离城市脉动更近”。

机会也在浓郁的书香中。一条大学路连通复旦大学、上海财经大学、同济大学等高校,集聚7家书店。在“吴姥姥”眼里,这些都是启蒙科学的载体。这位全网粉丝超1400万,单条视频最高播放量达千万次的“银发知播”,打破线上内容生产的模式,扩大粉丝覆盖面,给书店引流,也为杨浦区打造“科学与城市共生”的大生态孕育机遇。

一如既往,上海正用诚挚的姿态邀请优质内容创作者。尤其在增加职业认同感、创作者归属感方面精准施策。

记者从市人社局获悉,上海已根据创作内容所涉及的艺术、经济、科普等专业范围,对应相应的职称评审通道。比如高级职称方面,在自然科学研究高评委单列科技传播学科组,于全国率先开展科技传播高级职称认定,首批已有21人通过认定。在中级职称方面,分设科技传播研究、科普内容资源创作和普及推广3个专业方向,将自由职业者纳入评审范围,首届13人获得科技传播专业中级职称。

市人社局专技处处长祝颖华说:“进一步集聚人才,需要通过评价标准这根指挥棒,让内容创作者有归属感,激发他们的内生动力,讲出更多好故事、为城市发展作贡献。”她介绍,上海已将互联网优质内容创作作为职称评审的业绩条件。譬如,对于卫生专业人员,科普作品可作为业绩成果代表作参加评审,纳入工作实绩考核内容等。

“热爱不被辜负,能心无旁骛地创作内容”

最近,“滤镜粉碎机”创始人袁文逸几乎每天都会在微信上同杨浦区投促办工作人员,讨论企业落地的细节。“滤镜粉碎机”从B站起号,主要做旅游测评、社会观察和社会实验,全网粉丝近500万。她没想到,杨浦区相关部门对于这个仅8人的小创作团队非常重视、事无巨细。眼下,她最关心员工的落户、住房问题。团队里的年轻人从全国各地聚到上海来做自己喜欢的内容,有的已坚持了六七年。热爱不被辜负,能心无旁骛地创作内容——这是她对团队的期待。

“上海的内容创作平台多,相关部门政策力度大,对自媒体达人服务态度好。”专注国际时事评论的B站大号“独夫之心”在全网的粉丝数近500万,创始人王奕勋决定将新公司注册到杨浦区。

内容审核是时政类博主常会遇到的卡点。王奕勋说:“在确保我内容符合相关规定和导向的基础上,政府部门协助我与平台沟通,让我在这个赛道上很快积累起粉丝。”

有一次,王奕勋从外地来沪参加相关沙龙,发现很多政策层面的问题、平台扶持以及创作者们的需求,在现场就得到政府部门的回应。“看得出来,政府和互联网企业的沟通密切,服务很高效。”

向全球创作者发出邀约,是“双向奔赴”后的“互相托举”

向全球创作者发出邀约,上海诚意满满,这是“双向奔赴”后的“互相托举”。

在复旦大学新闻学院副院长周葆华看来,一座城市的经济发展,基础设施,还有人才、政策、氛围,都是打造优质内容、传播生态的必备土壤。上海,从来都是传播重镇。多年来,传统媒体的成长与转型,媒体融合中的大胆创新,都可圈可点。再加上迅速发展起来的B站、小红书,甚至美团、游戏公司等,都是数字化平台的代表。周葆华还特别提到,互联网内容创作也需要新质生产力、这是科技上的技术赋能,“比如上海的人工智能产业,模速空间的大模型,接下来还有人工智能大会,包括海派文化、媒体的变革和融合,新兴互联网和数字产业的发展,这些都构成了一个能够更好发展的基础环境。”

刚刚启用的杨浦区“V聚场”,每天都要接待好几批网红达人。一楼是综合服务大厅,可以提供一站式服务;二楼、三楼打造多个特色场景,集办公、培训、直播等多功能于一体,配置专业摄影棚、配音室、特效制作中心等共享设施。B站up主“上海小马哥”,是一名普通的上海80后土著,喜欢用沪语演绎一个个精彩的上海场景,“其实我们这些博主是会互动的,就是共创之类的。原先如果大家不在一起,要约个时间还要找个地方,其实是比较麻烦的。那现在这里就很方便,它有不同主题的直播间,我们在里面就可以去拍一个视频,或者去做一场共同合作的直播,更多的联动。”

赋能的不仅是物理空间,更有着特色场景中展现出的强大活力。比如,杨浦区的二次元经济已不仅是产品零售、商业模式的一枝独秀,更是产业联动的“一树繁花”,B站上很多优质内容的创作者,本身也与“二次元”的发展息息相关,当兴趣、直播、消费都在成为生态的一部分,也在促进数实融合、跨界联名、破壁联动,完善服务配套生态、推进商业产业联动。

■苏展 周辰 胡旻珏 蒋乐来

(综合自《文汇报》、话匣子、澎湃新闻)

本版图片为资料图