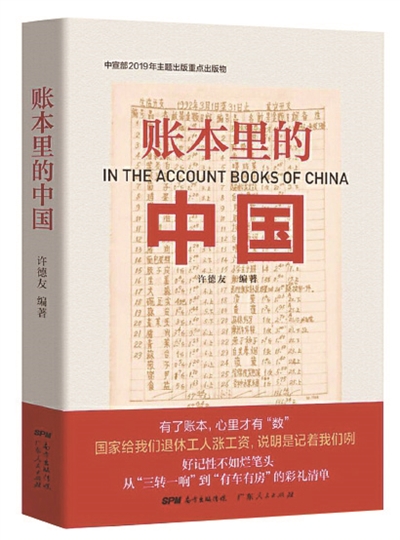

这70年的鸿篇巨制应该如何去记录?通过一个小小的账本就能实现。

家庭账本,是一个家庭经济生活的存根,更是一个时代发展的注脚。在《账本里的中国》中,作者许德友讲述了一个个真实又具体的账本故事,感悟了70年的国家发展之路。

账本里有关家的那些事

置业和装修,对许多人来说是记忆犹新、意义非凡的。这个账本故事的主人公梁顺燕,1967年生于广州,在这个城市中成长生活、成家立业、买房育儿。翻开一张张整齐泛黄的单据票证,从自己新婚、让父母住上电梯房到现在的新家,呈现了平凡的生活轨迹中所记录的惊喜与感动。

1993年,梁顺燕的女儿出生,在那个福利分房的年代,他们申请到了一套70平方米的三室一厅。这套福利房已带有简单装修,又因女儿刚出生不便翻新,简单收拾过后便入住了。

让梁顺燕印象深刻的是,女儿出生时值盛夏,天气非常炎热。丈夫那几天都在四处奔走,为家里装上了第一台空调,想给妻子一个惊喜。当年的空调由于产量少,供应货源十分紧张,需要凭批条购买。这台空调花费将近4000元,对许多家庭而言是当之无愧的奢侈品。

1996年,女儿已经三岁了,为了给女儿更好的居住环境,梁顺燕与丈夫决定要重新装修。最初夫妻俩的预算是10万元以内,但最后实际花费将近12万元。那时候70平方米的房子土建大约1.2万元,已经包括人工和基本材料,与现在动辄十几万的硬装费用相比,简直可以说是太划算了。

账本中记录着“买抛光砖7600元”,也代表着抛光砖的兴起,之前人们大多使用的是马赛克瓷砖和水磨砖,抛光砖至今仍然是许多人家庭装修的第一选择。这次装修的最大支出是全屋造木家具6.5万元,包括造木和水曲柳。那时,人们特别喜爱实木家具,认为其质量好、非常耐用,哪怕贵一些,需要找专业木工打造,十分烦琐,但一想到可以用很久,也值得了。

其他的费用如沙发5780元、餐桌4726元、窗帘布1850元、抽油烟机830元、热水器340元、冰箱2791元、洗衣机3180元、两部空调8300元……除了土建硬装,装修给人们最直观的感受往往是家具电器的升级换代,特别是冰箱、洗衣机和空调,看似与今天相差无几的价格,在当时可以算是“大支出”。

先让家里老人住上电梯房是梁顺燕曾经的梦想。2000年中国全面进入商品房时代,梁顺燕为父母购置了第一套带电梯的商品房,约42平方米的一室一厅,厅有大阳台,位于父母熟悉的老城区,当时几乎动用了全家的积蓄。

梁阿姨小心翼翼地翻出当年的票证,上面清晰地写着“首期21809元”、“二期146279元”,总价近17万元。但花费远远不止这些,当时第一代商品房基本上是毛坯房,后期装修投入比较大,有5万多元。

2002年,梁顺燕与丈夫通过贷款购置了真正属于自己的电梯房,104平方米的三室一厅,带有简单装修的标准交楼。十多年前的账本上记录着这么一项新支出——管理费604.71元,这个数字是梁顺燕一家一个季度的管理费,交楼后即便未正式入住,也是必须支出的。

从福利分房、旧房翻新到让父母住上第一套电梯房、自己购置房屋,梁阿姨账本中记录着的不是冷冰冰的数字,而更多是那些年关于家的记忆。

账本里的大学记忆

马卫红1975年出生于山西,上世纪90年代初考上了河北省的一所大学。那时候,她和其他同学一样,学费虽然不多,但生活费也十分有限。为了顺利度过大学时光,必须有计划地进行消费,于是马卫红买了个小本子,一笔一笔记录下大学时期的生活开支,和宿舍的姐妹们一起过上了精打细算的校园生活。

最初开始记账的时候,马卫红一个月的支出用一页小小的64开纸就可以记下来。那时也不流行下馆子,吃饭都是整个宿舍的同学一起在食堂解决,学校的伙食费从刚上学时的一天2元到毕业时的一天5元,涨幅不大,但也算是四年间翻一番了。

翻看这些老账本,在大学四年的时光里,马卫红和同学们很少有娱乐休闲类的支出。由于资金和场地的限制,大学里集体活动的形式也比较单一,私下最常见的团体活动,就要数师兄师姐们组织的老乡会了。老乡活动实行AA制,马卫红清楚地记得,最开始的时候一次聚会的开销平摊后,每个人只需要支付10至15元,但是到了临近毕业时,参加一次老乡会花费近40元,这可真是一笔不小的开销。

当时的物价总体不高,马卫红的账本上还清楚地写着入学当年1994年的9月,交了学费500元、住宿费100元。从家乡山西出发到河北坐的是石太线上的绿皮火车,单程车费只需要5元。后来毕业的时候涨到了10元,从火车站到学校的公交车单程只要4毛钱。平时大家就在学校方圆1公里的区域内活动,很少去市里,更别提今天的学生旅行了。只有在开学和放假的时候,要花钱购买家乡和学校的往返车票,除此之外,马卫红在出行方面很少有支出。

那时候大学生的日常生活很纯粹,没有网络、手机、电视,娱乐活动也不像现在种类那么丰富。偶尔参加集体的体育锻炼或其他班级活动,就算是难得的休闲时光。也正是因为如此,同学们几乎每天都可以有大量的时间沉浸在学习中。学校为了方便师生借阅图书,象征性地收取了一点借书费,并且制定了借阅规定,如果不超期的话,借阅一本书大概5分钱。

马卫红在回忆大学生活学习情况的时候感慨道,自己非常幸运地遇见了一群志同道合的同窗,大家都会努力不断提升自己。马卫红在入学的第一个学期就花了35元去培训班学习电脑打字,要知道,那时候一名普通大学生每个月的生活费也只有100元左右,参加培训班就意味着接下来必须省吃俭用好长一段时间。

学会了打字还不够,她在大三的时候还斥“巨资”去参加校外的计算机培训,学费120元,另外再加上三四十元的练习“机时费”,这150元左右的巨额支出全部清楚地记录在她的账本上。好在后来顺利考过了计算机二级,可是光考试的报名费就要105元,虽然有点心疼,但是当她双手捧起证书的那一刻,顿时感到所有付出都是值得的。

从衣食住行的必需开销到提升自我的学习支出,马卫红的账本故事,也是千千万万20世纪90年代的大学生们的青春记忆。一方面,他们省吃俭用、打工帮补,传承了父辈勤俭节约的美德,秉持着“能省一点是一点”的理念;另一方面,他们又渴望学习新知识、尝试新事物,要把钱都花在刀刃上,或许,这就是那一代大学生们真正意义上的“精打细算”。

账本里的乡村纪事

在千年古刹普光禅寺旁,有一个因寺得名的行政村——普光村,如今这个行政村隶属于浙江省嘉兴市南湖区余新镇。半个多世纪以来,这个看似寻常的小村一直保留着一份属于自己的“独家记忆”:一套完整的村级经济账本。村民在村里的收支情况、分红都完整地记录下来,账本见证了普光村的历史变迁。

村民记录的老账本是1962年至1982年的账目情况,这一套账本里主要包括了春花预分方案、早稻预分方案、年终粮食分配方案、年终经济分户方案和年终决算总方案五个部分。每个方案都有一本单独的账本,账本上清晰地记录了那个年代的普光村所在地区的农村人口数量情况及农民经济收入状况。

家住普光村四组的翁守荣生于1946年,曾经担任普光村的生产队会计、队长。年逾七旬的他对于这一套老账本有着非常深厚的感情。20世纪70年代初他担任红旗大队第四生产队会计,29岁时开始担任第四生产队队长。1974年至1983年翁守荣担任生产队队长时,曾创造过集体经济总收入同比增长超过80%的“神话”。早在党的十一届三中全会之前,翁守荣就在管理上利用包产到户的方法来提高农户的积极性,实现增产增收。1977年,翁守荣把队里一块20多亩的油菜花田分配给每户,由农户自己负责耕种和管理,多劳多得,结果当年的产量比上一年高出了近一倍,这些数据都记载在这套村级集体账本中。

翁守荣说,非常有意义的是,老账本的起止时间“蕴藏”了新中国成立以来农村的两个历史性事件。“1958年我们正式组建了人民公社,当时普光生产大队隶属曹庄人民公社,1962年起开始实行生产资料归公社、生产大队和生产队三级组织所有的集体所有制经济。因此,1962年开始,大队开始需要记账,这就是这套账本为什么始于1962年的原因;同样,1982年全国开始全面推行家庭联产承包责任制,我们大队也是在1983年正式分田到户,所以从1983年开始,集体账本就没有记录的必要了。”

施招霖是现任普光村党总支书记,他是这套老账本的“同龄人”。生于1962年的施招霖对于20世纪60年代时家里的情况只有模糊的记忆,“工分”、“分红”这些词语对于他来说是熟悉又陌生的。施招霖说:“现在已经完全想象不到那时的生活有多么苦了。”他翻开自己出生那年的账本,上面清楚地记录着,家里到年终一共分得54.43元,这就是施招霖家1962年的全部经济收入。借助这套账本,施招霖还找回了许多儿时的记忆。1979年大队由于“万元大分红”活动特别轰动,记得当时家里一共分到了300多元,在村里算是比较多的,还有邻居分到1000多元,让人非常羡慕。

在老账本泛黄的纸上,密密麻麻的文字和数字背后,普光村20年集体经济的“村史”跃然而出。

(来源:解放日报)