由于包身工工作繁重,饮食差,睡眠不足,因此个个面黄肌瘦、体质虚弱,有病得不到医治。如老怡和纱厂包身工宋三妹,十几岁进厂做工,劳累成病,不久得了支气管炎,由于长期得不到医治和休息,病情恶化,不到3年就被活活折磨死去。包身女工还要常常受到包工头的肉体凌辱,大多敢怒不敢言,只能忍气吞声;一些不肯屈从、敢于反抗的则惨遭报复。由于过着非人的生活,有的包身工想逃脱出去,结果被抓回吊在屋梁上,用皮鞭抽打,遭受折磨,遍体鳞伤。包工头还让其他包身工到现场看“直播”,以杀一儆百。

“若说苦,杨树浦”,是包身工苦难生活的真实写照。

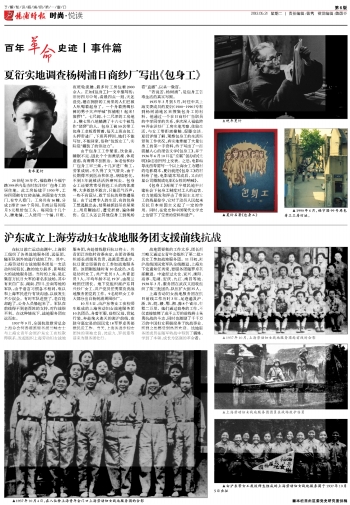

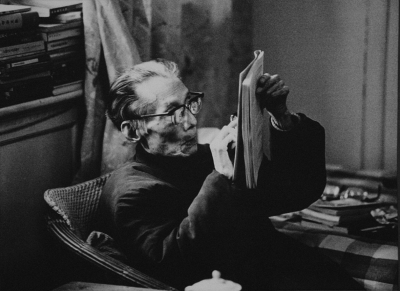

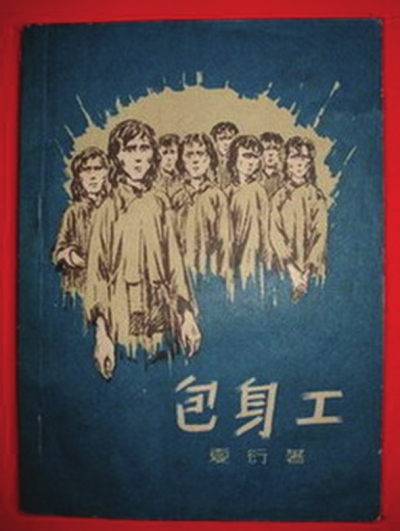

1935年3月到5月,时任中共上海文委成员的夏衍(1900-1990)专程到杨树浦地区来搜集包身工的材料。他通过一个在日商纱厂当职员的中学同学的关系,多次深入福临路99弄东洋纱厂工房实地考察、体验生活,与女工零距离接触、促膝交谈。夏衍详细了解、观察包身工的生活场景和工作状况,真实地掌握了大量包身工的第一手资料,终于写出了一部震撼人心的报告文学《包身工》,并于1936年6月10日在“左联”创办的《光明》杂志创刊号上发表。之后,电影编导沈西苓要写一个以上海女工为题材的电影剧本,夏衍就把《包身工》的材料给了他,电影剧本写成后,又由明星公司摄制成电影《女性的呐喊》。

《包身工》再现了半殖民地半封建社会下包身工制度对工人的迫害,有力地揭发和抨击了帝国主义对女工的残暴掠夺,它对于动员人民起来反抗日本帝国主义起了一定的作用。同时,在党史和中国现代文学史上也留下了宝贵的资料和遗产。