茶泡饭,顾名思义,就是将咸鲑鱼、海苔或梅子等几种食材置于碗内米饭之上,之后以日本煎茶或烘培茶或玄米茶等倒入碗中,稍微搅和后,即可食用。北大路先生为茶泡饭写了七八篇文章,其中一篇题为《茶泡饭的滋味》,一开头,他就说饱食丰盛大餐后,有时突然会有想吃茶泡饭的欲望,而且挥之不去,反复阐述茶泡饭平淡的精微。

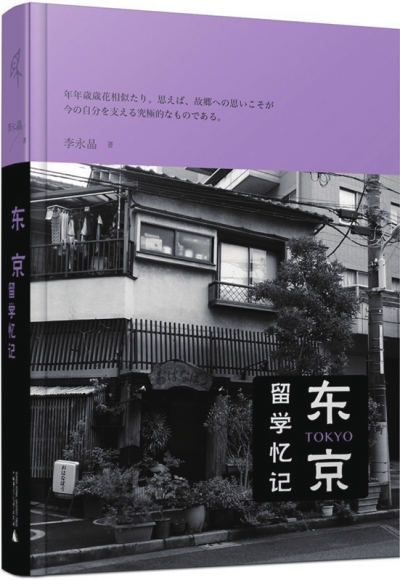

在平平淡淡之中,作者回忆在东京求学的往事云烟,这些文字没有抢眼的标题,没有刻意渲染的情节,没有夸大的感情,更没有肆意突出中日差别来挑动读者神经,一切似乎极其平淡,细细咀嚼后,犹如茶泡饭一般,令人回味无穷,一章复一章读来,仿佛吃过好几道不同食材的茶泡饭,滋味越发深刻多样,而不是茶加饭味而已。

“另一种日本论的可能”

本书其实极富深意,而且在序言标题就透露作者寄意——“另一种日本论的可能”。初读时,觉得有点异样,为何一本留学回忆要提升到日本论这样的高度,未免言过其实,读后,果真如作者所言,在回忆的断片中,编织嵌入作者铙富学养的日本论。这些回忆的断片实际上是首尾一贯,章节次序亦非如乍看之下,随意编插,而是有层次,有先后,有深浅,有结构;这个结构是作者选择的叙述,从人(第一章《梅子小姐》)开始,最后归结在人世间的《王道乐土》(最后一章的标题),中间充满人文情怀与作者的终极关怀。

第一章《梅子小姐》,从时间顺序而言,并不是作者到日本以后最早的一段故事,而是进入东京大学社会学系以后“邂逅”的一位日本女性。第二章《黑田校长》才是作者刚到日本,在语言学校读书到鲤跃龙门上东大的经历。

为何会有这样时间顺序颠倒的安排呢?梅子小姐是作者在东大社会学系读书时系办公室的秘书,这位日本小姐如同不少日本女性,有自然而然,令人愉快着迷的神情与性格,同时打扮入时,更令社会学系不少男同学有些憧憬,但梅子小姐在很长一段时间里对作者而言,毋宁就是一个谜。尽管如此,梅子小姐的开朗笑声,她的阵阵香气,在作者笔下,读来有如亲历。作者的用意,自然不是主动暴露青春时期的朦胧情愫,而是在凸显直到他在东大遇到梅子小姐,他才对异乡的日本人有了完全人对人的感觉。

交叉轴呈现的张力

全书的主题在第三章《神凤特攻队员》里展开。作者经由他打工的餐厅老板口里,首次听到日本战前无所不在的《教育敕语》正文时,才恍然大悟,原先对传统的认识,特别是儒学传统在日本现代化过程中所扮演的角色,没有予以足够的正视。所以,在文中,作者特别引用《教育敕语》正文的前半部。让读者无法逃避,同时提醒读者,日本近代国家的两大支柱,其一就是《教育敕语》,其二就是《大日本帝国宪法》。这是理解自明治维新以来近代日本的基础知识,因为这两份政治宪法文件承前启后,无比重要。这段布下传统与现代、中国文化与日本文化、儒学传统与现代生活等几条光谱的交叉轴。

这几条光谱交叉轴呈现的张力,在之后一些篇章中继续发挥,比如《女教授》一章,提到作者与日本著名中国明清史学家岸本美绪的一些往来。最有意思的是作者刻意平淡无奇地道来,他自己第一次读《荀子》,就是在岸本美绪这位日本女教授的课堂里,而且连《大清律例》也是头次一并学习。

一位在中国读完本科的中国人,第一次读《荀子》竟然在异国由日本教授指导,这要回到清末民初时,仍然是一件不可思议的事情,连主张废读经的蔡元培可能都无法预睹这近百年后的怪状,然而这种怪状在今天的中国却已是恬然不以为怪。日本中国,中国异国,扑朔迷离。

中日和解、传统与现代融合的茶泡饭

第三章《神凤特攻队员》中同时开出另一主题:近代日本侵华撕裂中日两国的悲痛历史与中日两国的和解。在此章中,作者借由他老板之口忏悔、道歉日本在近代侵华的错误与对中国的忘恩负义。这个主题与先前的传统,在最后一章《王道乐土》里汇合而升华。作者从考察“王道乐土”一词,再带入中日历史与文化的纠缠,指出中日已经你中有我,我中有你,在过去的历史恩怨中,在旅日求学中,作者对王道乐土有了一番新的体会,因为,“留学生活激起了我对美好社会为何物的反思,却是意外的收获。古典中国,那是我们永恒的故里”。这才是“以史为鉴,面向未来”。(来源:新华读书)