编者按

从电荷实验到人工智能,从科学精神到物理本真……近日,伟德路上的悦悦书店内,哔哩哔哩热门UP主“不刷题的吴姥姥”(吴於人)正在带领观众共同探索科技未来的无限可能。“每次到大学路,都会看到很多年轻人,呈现出生机勃勃的生态。这里还有很多书店,它们本身就是传播知识的媒介,而科普活动的举办,会给书店带来新的活力。”这是吴於人对于杨浦大学路的评价。

如何让科学与城市“共生”?杨浦致力于构建“实验室-高校-企业-社区”多方联动的创新生态,为产学研一体化提供良好的基础条件。人民城市新实践,当高校实验室里的灯火化为产业链上的“明珠”,在杨浦这条“新质秀带”上,未来的种子,正逐渐“破土”。

从实验室到直播间,“科学不是背出来的,而是‘玩’出来的”

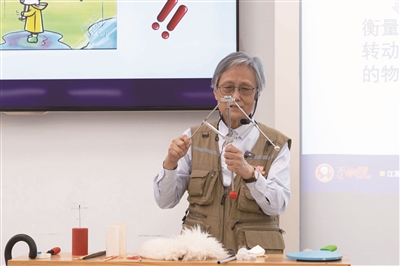

“我现在说一个绕口令,有没有人能理解——人越来越像机器人,机器人越来越像人,那么越来越像机器人的人,如何做出越来越像人的机器人?”一头灰白短发、身着工装马甲、戴着标志性挂脖眼镜,站在实验台前的吴於人秉持一贯的“不刷题”风格,为观众带来一堂别开生面的“科学课”。

这场以“AI智启未来:召唤杨浦未来科学家式的人,共绘数智秀带新蓝图”为主题的科普讲座,既是“大学路美好书店节·KIC知识艺术节”系列活动之一,也是“大V秀杨浦”第二期活动。

“纸片是不带电的,为什么我能用这根橡胶棒吸起纸片?”现场,吴於人掏出一块毛皮,一边用力摩擦橡胶棒,一边看向台下的孩子们。随后,她将摩擦过的橡胶棒靠近桌面,几张碎纸片被轻松吸起,附到了橡胶棒上,台下响起一片掌声。有孩子举起手问,“它带电了吗?为什么?”

重要的不只是现象,还有看到现象后的好奇心。正如吴於人所说,科学不是一个“正确答案”而已,而是问出的那一句“为什么”。引导孩子们“问出来”,并作答,是她创建“不刷题的吴姥姥”账号的初心。

“为什么叫‘不刷题’?因为科学不是背出来的,而是‘玩’出来的!”活动中,吴於人反复和孩子们强调,“刷题能教会你公式,但实验能让你理解公式为什么成立。”

从电荷实验到人工智能,从科学精神到物理本真,吴於人想将这样的科学家式理想,“栽种”在孩子们的心中。这或许与她的成长经历有关。

吴於人的父亲是新中国的第一代航天工作者,家中堆满科技书籍和图纸。长大后,她考入同济大学物理系,毕业后留校任教,一教就是四十余年。吴於人发现,许多学生“学得苦”——他们能解出复杂的题目,但对物理现象背后的原理一知半解,也没有兴趣。“刷题刷出了高分,却刷丢了好奇心。”

为了让学物理也能“快乐”起来,2009年,临近退休的吴於人牵头创立了“上海市青少年科技人才培养基地同济大学物理实践工作站”,希望让孩子们通过动手实验爱上科学。然而,工作站成立初期仅收到3份申请,甚至有家长听说“不和考试挂钩”后就转身离开。

“科学教育不该是背书和考试啊!”吴於人没有放弃。她和团队利用周末组织“假日物理俱乐部”,带着孩子们用扫帚模拟磁场、用硬币演示共振,逐渐吸引了一批真正热爱探索的孩子。

2018年,吴於人与同济大学博士后关大勇联合10位教授、博士,共同成立“不刷题俱乐部”,开始尝试用短视频传播科学知识,最初团队成员仅有3人。2020年,他们拍摄的一条用鸡蛋解释惯性定律的短视频意外走红,播放量突破百万次。“原来大家不是不喜欢物理,而是没看到物理的有趣!”于是,团队信心大增。

如今,“不刷题的吴姥姥”全网粉丝超1400万,单条视频最高播放量达千万次,这位73岁的“银发知播”成了无数孩子的科学启蒙者。

扫帚能解释磁场分布,锅盖能演示声音共振,“生活无处不科学”

在吴於人的实验桌上,不总是看起来“高大上”的实验设备。她的很多实验道具是生活中最常见的物品。“青少年,应该是对世界最具有好奇心的年龄段。”吴於人说出了她心中的教育之道,“当孩子问‘为什么’时,要引导他们自己找答案。科学教育的本质,是教会他们像科学家一样思考。”

吴於人记得,曾接到一位偏远地区科学老师的电话:“孩子们喜欢实验课,但期末要统考,只能背书应付。”这令她既心酸又无奈。吴於人认为,物理课本该是培养探索精神的乐园,现实中却难以做到。过度依赖标准答案和应试训练,正在扼杀孩子的创造力。

将高深的科学原理转化为生活化的趣味实验,是“不刷题”团队的核心方法论。在吴於人的视频中,扫帚能解释磁场分布,锅盖能演示声音共振,甚至一颗煮熟的鸡蛋也能成为讲解惯性的教具。“物理就在生活中,缺的只是一双好奇的眼睛。”吴於人表示。

视频里,她常对粉丝说:“听话哦,回家试试这个实验!”这种“接地气”的科普方式,不仅吸引了孩子,还让许多成年人重拾对科学的兴趣。

“我是带着孩子来的,她快要上初中了,会接触到物理,我想先让她培养起兴趣爱好。”家长张女士在听完科普讲座后表示,“没想到,我也听入迷了,‘吴姥姥’的教育方式连我们成年人都很受用。”

现在,“不刷题俱乐部”的线下基地——智勇科创实践基地,内设有生态实验室、人工智能工作室等真实科研场景,已经成为青少年科学梦想的孵化器。而“不刷题”团队的梦想则是,用十年、甚至二十年的时间,陪伴孩子从兴趣走向“志趣”。

正如吴於人在采访中所言:“刷题培养考生,提问才能诞生科学家。”

培养“未来科学家”,让科学扎根城市

智勇科创实践基地总部位于杨浦,从同济大学走出来的吴於人,对杨浦有着深厚的感情。“我们团队中很多人都来自同济大学,在周边学习、工作、生活,也见证着这里的发展。杨浦对我们来说,是一种情怀。”

一头是高校,一头是园区,地理位置优越的大学路以“年轻力”著称,每逢周末和节假日开启限时步行街,将多元业态“一网打尽”。而且在大学路这个“科创街区”,汇聚了7家书店,在全上海都属少见。

从线上走到线下,在吴於人看来,将科普活动办进实体书店,几乎是一种必然,这样似乎让科学的趣味离孩子们更近了。“每次到大学路,都会看到很多年轻人,呈现出生机勃勃的生态。这里还有很多书店,它们本身就是传播知识的媒介,而科普活动的举办,会给书店带来新的活力。”

作为首批国家创新型城区、上海科创中心重要承载区和“科创中国”试点城区,杨浦致力于构建“实验室-高校-企业-社区”多方联动的创新生态,为产学研一体化提供良好的基础条件。

“杨浦不缺资源,缺的是点燃好奇的火种。科学需要一种理想主义。”吴於人表示,“现在,一些民营企业纷纷投身核聚变的研究,其实这是很难的,他们的投入最快也要几十年以后才能有回报,但他们为什么愿意去做?这是一种情怀,一种理想,一种为人类作贡献的决心。”

“AI智启未来:召唤杨浦未来科学家式的人,共绘数智秀带新蓝图”,这场科普讲座的主题,彰显了杨浦“让科学扎根城市”的雄心。在杨浦这条“新质秀带”上,未来的种子,正逐渐“破土”。

■汤顺佳 文 宇文昊 摄