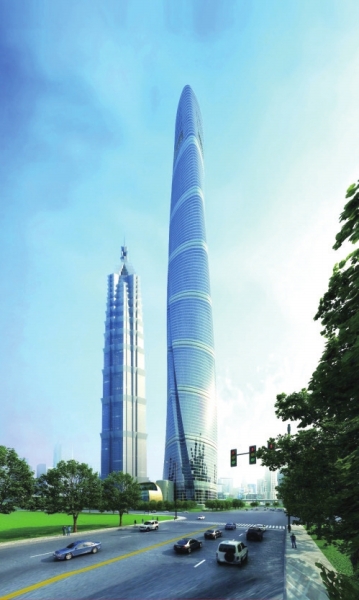

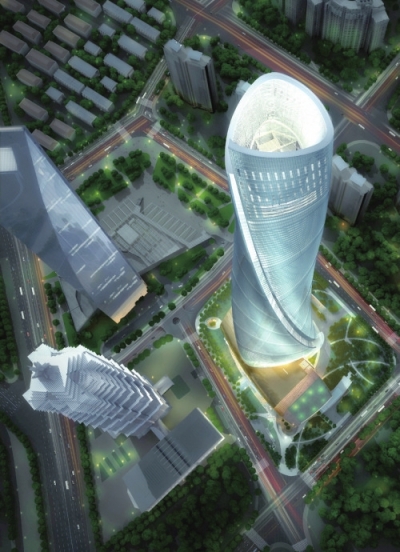

“上海中心”位于小陆家嘴核心区,东泰路、银城南路、花园石桥路交界处,东邻上海环球金融中心,北面为金茂大厦。上海中心大厦建成后将成为上海最高的摩天大楼,届时将与金茂大厦、环球金融中心等组成和谐的超高层建筑群,形成小陆家嘴中心区新的天际线。“上海中心”预计于2015年竣工。

自2008年“上海中心”开始建设以来,同济大学有一大批专家、学者组成科研团队或设计团队,为大厦建设提供技术支撑。特别是该校建筑设计研究院,作为“上海中心”的建筑设计方美国晋思建筑事务所(GenslerArchitects)的国内合作伙伴,为“上海中心”提供了施工图设计,承担了大量工作。同济大学土木工程学院等单位的教授和科研团队也承担了上海中心的科研攻关或试验任务,并交出了出色答卷。近日,笔者走访了同济建筑设计研究院等单位,探寻同济团队深度参与上海中心大厦建设的幕后故事。

这是一座“垂直的外滩”

难题前所未有

今年8月初上海中心大厦结构封顶后,只要站在市中心城区,一抬头就能看到它。虽然大楼还很“骨感”,虽然顶上还“站”着四台巨大的吊机,但它的高度已经可以俯瞰城市、一览众山小了。“上海中心”建筑总高度632米,建成后将成为上海第一高楼,主体结构高度580米,楼层数地上125层、地下5层,总建筑面积约576000平方米(地上面积373000平米),楼内安装垂直电梯91部,设9个避难层。与之相比,外滩上21栋历史建筑的总面积也不过为37200余平方米,故上海中心大厦被称为“垂直的外滩”一点也不夸张。

其实,上海中心大厦备受瞩目的不仅是高度和建筑面积,按照计划,这栋摩天大楼将被打造成为环保节能的绿色建筑、可持续发展的大楼,要达到“垂直社区、绿色社区、智慧社区、文化社区”的目标,即“上海中心”要重新定义超高层建筑的内涵。

建筑业内的专家普遍认为,超高层建筑要成为绿色建筑,难度非常大。“因为很多百米以下建筑中常见的问题在高层建筑中都可能成为难以逾越的障碍,比如给水和排水。”同济建筑设计研究院负责上海中心给排水设计的高级工程师杨民告诉笔者,600多米的高度,水如何送上去?遇上台风天气,如何排水?这些都是十分重要的问题。“试想,如果一根管子从楼顶贯通下来,水压、水速都非常大,会给建筑带来无法估计的困难。”

而上海中心大厦建设过程中面临的难题远不止给排水这一项。大楼面积相当于2座金茂大厦或1.5座环球金融中心,自重达85万吨,地基每平方米要承受1.9吨的自重。而大楼所在的陆家嘴地区本就是个滩,往地下钻几百米都难见到岩石层,很多外国建筑师都说在那里“修高楼、修地铁,几乎不可能”。

组建强大的科研团队申请课题专心攻关

上海中心建设这场“大会战”仅靠热情和斗志是不行的,当美国晋思建筑事务所选中了同济建筑设计研究院作为中方配合单位之后,校长助理、建筑设计院院长丁洁民首先想到的就是为这栋超高层大楼的攻坚克难申请课题,让严谨的实验、计算来为大楼建设保驾护航。

2009年3月,上海市科委批准了丁洁民牵头的“500米以上超高层建筑设计关键技术研究”课题,按照室内空间环境、地下空间的规划与整合、风荷载、复杂建筑外形的优化设计等数十个课题,邀请学校相关学科的李国强、顾明、吕西林、任力之、张洛先等数十位著名学者,组成强大的科研团队,开展关键节点、组合钢板剪力墙约束支撑、结构防火、防恐、大楼沉降变形、超大圆形基坑关键技术、特殊形态幕墙、超大超高形建筑智能化系统的数字化、钢结构BIM设计与制作安装等科研攻关,相关分课题数量达到58项。

“虽然上海中心大厦的科学试验等工作已经完成。但直到现在,设计仍在不断优化中,因为这栋超高层建筑碰到的难题前所未有,我们的工作还包括将这些工作成果固化并形成专利、规范等,以备将来之需。”科研项目协调人、同济建筑设计院赵昕介绍。

不仅考验智慧和技能

更考验勇气

作为概念方案,上海中心大厦在全球范围内确实独一无二。但是它通体晶莹剔透的外观、呈120度扭转着上升的造型、核心筒与外表的连接等,都给结构设计带来了巨大的难题。

从外观设计看,大楼核心筒与表层之间的灯光会把建筑蝉翼般的轻盈诠释得淋漓尽致,塔冠则是巨型显示屏,再加上数百米的“龙沟”——“V”型槽的奇幻灯光秀,这样的设计十分夺人眼球。可是,要用桁架和圈梁把刚劲的核心筒与相对柔性的玻璃幕墙连到一起,且保证安全地使用,里面有多少问题需要解决?从事结构细化设计和协调的何志军介绍,最开始以为解决主体,核心筒做好,把圈梁挂上去就好了。可是,“圈梁呈不规则的三角形,还开了一个‘V’槽,围着中心一圈绕过来是300米,‘拎’着圈梁的钢悬臂长的十几米、短的三四米;整个圈梁叠起的高度是60米,由于悬臂长短不一,其受力情况根本无法一致,会拉扯着外面的‘衣裳’像锯齿一样,参差不齐。”设计院在总课题中专门设置了5个幕墙子课题,其中包括玻璃幕墙的支撑体系和安全,超高层建筑自身变形与幕墙系统的协同设计,特殊形态幕墙舒适度,超高层建筑维护清洗体系等。

随着研究的深入,设计方案一再优化,最后确定“每层25个点,伸出的桁架挑起圈梁,犹如人伸直手臂提水,让其步伐一致地提起2500吨的幕墙。”还有,幕墙的玻璃贴在外面,每一块都是要跟着大楼的晃动摇来摇去,最大摇幅达到0.8米,接近一块玻璃的宽度,想要不被挤碎,必然要为这些玻璃装上自由活动的“关节”。

“美方当初提出采用军工产品保险系数更大,整个幕墙造价逾10亿,而最后同济团队将这些‘关节’成功国产化,节约资金2亿多元。”何志军介绍,随着工程的顺利实施,美方不再提“不能改设计”了,很重要的原因就是,同济人成功地让大楼穿上了原始方案中根本无法穿上的“衣裳”,核心筒和玻璃幕墙现在“刚柔并济”地联动起来了。

BIM技术的全面运用:可在虚拟模型中自由进出

据介绍,上海中心建设至今,还没有发生一个构件、一块玻璃返工的情况,而这正是得力于BIM技术的全面运用。BIM全称建筑信息模型(BuildingInformationModeling),是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,在电脑中构建建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,它具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。但当初是否采用这项技术,各方的争议较大,以同济为主的设计方力主其应用,理由是:如此巨量、复杂的异型建筑,往往改动一根桁架牵动的就是全身的“筋骨”,修改一块玻璃的形状,成千上百块就要跟着改变,BIM的多方联动、可视、可模拟等特性正可为这样的工程“开路架桥”。

“有一次会议我们改动的钢结构方案,一次就节约了一万多吨钢,没有BIM,这些都是难以实现的。”同济建筑设计院上海中心项目经理陈继良说,上海中心的受力钢圈梁根都生在结构层,由伸臂桁架撑起来,就如同女性穿的大伞裙,结构层上的圈梁如同伞裙的“腰”,它提着的15层楼的玻璃重约2500吨左右。关键是这栋楼外面的“伞裙”是渐上渐收缩的,并且几乎每层一度旋转着往上。这样一来,可以说外面的“衣服”没有任何一块玻璃是一模一样的,“没有BIM,这是不可想象的。”负责大楼外层设计优化的建筑设计院的高一鹏介绍。他一边说一边为笔者进行演示,随着鼠标的游动,人可以在建筑里外自由进出、俯仰盘旋。高一鹏还说,大楼里,给排水、天然气等各种缆线太多了,往往被集中放置在狭小的空间里,在建设中挪动位置、重新置放也是经常发生的情况,“有了BIM系统,这种牵一发而动全身的设计就方便多了。” ■程国政 王鑫