四平路1028弄,这条隐藏在社区里的小弄堂只有200米长,7米宽,但在不久的将来,这里将成为探索未来生活方式的实验室聚集地。

改造后的小弄堂将由一系列面向2035年生活方式的“原型实验室”组成,每个原型实验室都将聚焦一项未来生活内容,包括未来餐饮、未来办公、未来娱乐、未来机器人、未来厨房、未来出行、未来众创空间等。

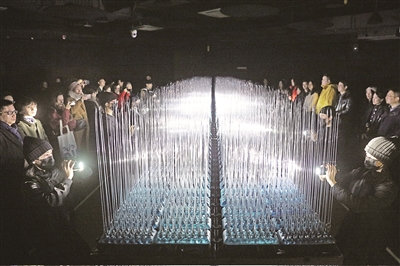

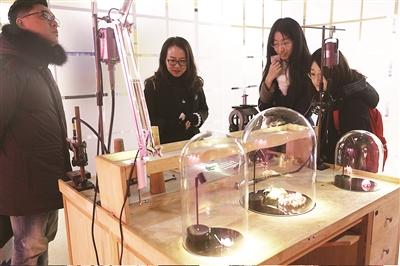

2月4日,“N-ICE 2035未来生活原型街项目”正式落地四平路1028弄。一场由著名音乐家朱哲琴团队带来的创意表演“琉音海上SOUND GLAZE”拉开了发布会的序幕。与以往不同的是,演出没有台上台下之分,观众可以走近表演者,近距离观看、体验尚处于实验阶段的玻璃音乐艺术。

作为首批入驻原型街的团队,朱哲琴与同济大学设计创意学院联合创立了“声音实验室”。实验室成员除了音乐艺术家,还有来自算法设计、媒体设计、交互设计、人工智能与数据设计领域的世界级专家。他们将以国际化、前瞻性、实验性为特色,专注于以声音为原动引擎的前沿研究与社会公共应用实践。

现场,面向未来城市办公新生态的HIWORK、传承和推广东方传统美食的甘其食、推动跨界设计和新材料应用的Neuni Group、开放型首饰及轻奢产品设计与研发平台NoCC等团队也分别以讲述、展出等形式阐述了各自对于未来生活的理解。今年下半年,这些创业团队都将以“原型实验室”的形式入驻四平路1028弄。

“在改造前,四平路1028弄整条街被五金店、建材店等店铺占据,违章搭建、跨门经营很多,是居民投诉的高发地。”四平路街道社区文化办主任戈云峰介绍。而改造后,不仅超市等民生功能得以保留,还将引入更多创新业态。社区居民不仅可以了解到设计师和研究人员正在做什么,还可以与科学家、艺术家共同参与创新实践,让科技、创新、艺术更接地气。

“社区将从一个消费末端变革为创新源头。”同济大学设计创意学院院长娄永琪认为,“N-ICE 2035”项目将有助于设计师、创业者扎根社区需求端,用设计来整合科技、创意、商业模式,通过全新的未来生活方式创造,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在社区孕育“设计驱动”的新经济模式。“该模式颠覆了过去从科技发明到工程产品、工业设计,再到商业营销、用户端的传统线性创新模式,通过对用户潜在需求的发掘,设计前所未有的创意产品、服务、体验和系统,并将于资本结合,催生出新产业、新模式、新业态和新技术。”

事实上,这一创新模式早已在四平路社区悄然兴起,包括已经开放的四平空间创生行动、当代首饰与新文化中心、同济-麻省理工城市科学实验室等。对于为什么要把实验室开在社区,娄永琪说:“中国具有全世界无可比拟的丰富应用场景,这些应用场景可以倒逼科学技术的转化与应用,而设计就是这个倒逼效应的金手指。”