■方鸿儒 文

1979年早春二月“知青返城”浪潮席卷全国。我在鹤山农场团直学校接连收到妻寄自故乡上海的三封来信,时间分别是:1979年2月15日、19日、21日。“鸿儒:我和阿爸(我父亲)讲了,我主张你退学,坚决退!你是否跟农场劳资科说说,你还是回农场教书。我们认为,你如果还想等拿到文凭后再办返城,恐怕就错失良机,再也回不了上海了……珍。”

倘按当年上海“已考上大学或上调工矿的知青”不能办理返城手续的政策,我别无选择,只有“退学”回农场,再以“知青”身份返城回沪。

一个月后,我顶替母亲,顺利办回上海。去原周家渡街道乡办报到时,接待人员让我留街道搞宣传。但我一则对街道工作并无多少兴趣,二则我自信“生产组不过是歇脚之地,不可能久留”,于是还是顶替母亲进了街道生产组——“茂兴宽紧线厂”。

报到是在茂兴厂厂长办公室,当年的日记记载着:“三月二十七日。今天开始正式上班,我们这批报到的共有十六人,其中十一名男的,五名女的……”“三月二十八日,极其无聊地坐了一天,九角钱一天……”

一星期后,我被分配到车间做挡车工。所谓“挡车”,其实就是把纱线和橡皮筋织成宽紧线,为宽紧带厂初级加工。一个车间有十多台机器,“咔擦、咔擦”的机器声虽分贝超标却亦颇有节奏。工作性质属机械操作,却亦有考核指标。每天下班后,你织的宽紧线都要过称,有班组长记录,月末据此算奖金。

在街道生产组工作,日夜三班倒,工作之辛苦是不言而喻的。为了改变命运,我还要上原南市区业大,另起炉灶,再搏“文凭”。每逢学校期末考试,要趁班组长不注意,工作时偷偷复习功课。

那年儿子还在上幼儿园。碰到我上中班,一到幼儿园放学,我就要关掉编织车,骑自行车冲出车间去接他到厂里。父子二人就在机器轰鸣声中,将就着吃点晚饭,再等妻下班后接儿子回家。

在“玖角一天”的日子里,我至今记得第一个月到手22元7角——比黑龙江农场月薪32元都低。15元算是贴补父母的伙食费,剩下7元买了双套鞋。因为“玖角一天”,那年头凭票供应的香烟,我只抽乙级烟“飞马牌”,每月供应的五斤大米也放弃了。

在“玖角一天”的日子里,是长辈们给了我鼓励和信心。回沪后老丈人见面的第一句话就是:“鸿儒,龙门要跳,狗洞要钻,生产组你不会久待的。”那年夏天,秦皇岛舅舅到上海出差,我送他到老北站,临别时舅舅反复叮嘱:“鸿儒,不要把钱看得太重,读书要紧。”

一天,父亲从单位回家,颇为忧心地对我说:“你的同学(和父亲一个科室的)都知道你在街道生产组上班。”我知道父亲的潜台词是在“玖角一天”的生产组工作很没“面子”。我什么也没多说,只对父亲说:“我会把‘退学’的大专文凭搏回来的。”我想,改变人生的命运还是要靠自己。

在“玖角一天”的日子里,很是惦念那些曾在困境时帮助过自己的同是顶替回沪的“知青”——他们是杨德平夫妇和沈林妹,是他们帮我一起换编织机上的纡子(约每小时一换),以完成考核指标。也很感激车间主任包广英阿姨放我一马,让我关停编织车去幼儿园接儿子;眼开眼闭,让我在上班工作时复习业大功课。“玖角一天”的日子虽艰辛,但回忆依然温馨。

命运的改变有时还要等待“机遇”。两年后,市里兴起为“回沪知青”补习文化。我的一点“教书”特长终于被挖掘了出来。

一天街道文教干部来车间通知我:“明天去街道报到,搞青工补习。”尽管编制仍属“集体”,但毕竟跳离了嘈杂的工作环境,且收入有所提高。

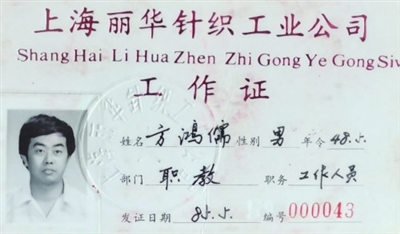

再两年后,街道行业归并。笔者所工作过的“茂兴宽紧线厂”归属于“丽华针织公司”。我也去了该公司的“职教股”,“玖角一天的日子”算是划上了句号。

人生啊,只要自己不向命运低头,就没有跨不过去的坎。